Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

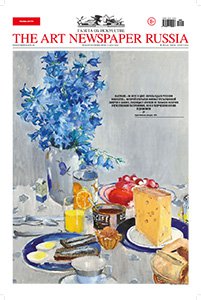

Тема еды — одна из древнейших в искусстве, она вдохновляла еще безымянных авторов наскальных рисунков. С тех самых доисторических времен возникла традиция наделять изображения пищи ритуальными, магическими или символическими смыслами. Традиция видоизменялась, конечно, но вполне жива и в наши дни. С этой точки зрения не так уж велика дистанция между плошкой чечевицы, изображенной на древнегреческой вазе, и консервированным супом Campbell’s Энди Уорхола.

Хотя античные экспонаты, равно как и образчики американского поп-арта, при создании выставки «На вкус и цвет» заведомо не рассматривались, поскольку материалом для нее служило русское искусство за два последних столетия, все же аллегорическое измерение очень даже присуще этому проекту. Причем аллегории, здесь обнаруживаемые, можно отнести к двум видам: одни были изначально заложены в произведения самими авторами, а другие возникли благодаря выставочному контексту. Нередко первые микшируются со вторыми, что добавляет экспозиции остроты.

Например, огромный натюрморт Бориса Яковлева «Консервы» (1939) сам по себе выступает в качестве трансформированной аллегории, восходящей к малым голландцам. Излюбленная ими тема изобилия решена здесь парадоксальным образом: жанр накрытого стола вроде бы тот же, но вся снедь упакована в банки, стеклянные или жестяные. Мораль: советскому человеку доступны любые гастрономические богатства прошлого, только уже на новом технологическом витке. Месседж понятен, но одного его устроителям выставки было мало, и вот почти встык к полотну Бориса Яковлева монтируется ассамбляж Бориса Турецкого «Банки» (1974–1975). Тут своя символика и свои отсылки: ряды пустых консервных банок с торчащими колючими крышками перекликаются и с итальянским «бедным искусством», и с тем же Уорхолом. Однако соседство с соцреалистическим натюрмортом рождает отдельный смысл: показное изобилие — ресурс не безграничный.

Это лишь один из комбинированных мини-сюжетов, которых немало в экспозиции. Линейная хронология здесь не соблюдена в принципе, поскольку задача состояла не в следовании за эволюцией искусства, а в акцентировании образов, символов, паттернов. «Совокупность испытываемых зрителем состояний формирует метафорический порядок выставки: пройдя „путь тела“, он проходит „путь духа“, возвращаясь в исходную точку», — так формулирует в каталоге куратор проекта, главный специалист научно-выставочного отдела Самарского филиала Государственной Третьяковской галереи Константин Зацепин.

Упомянутый «путь тела», он же «путь духа» — это внушительное по размерам и действительно замкнутое (хотя замкнутое причудливым образом) выставочное пространство на втором этаже бывшей фабрики-кухни. Значительная его часть — своего рода анфилада залов, идущих по окружности «серпа» (здание, спроектированное архитектором Екатериной Максимовой (1891–1932), в плане напоминает скрещенные серп и молот, эмблему советского государства). Изначально предполагалось, что по этой дугообразной траектории будет пущена конвейерная линия, поставляющая с кухни готовые блюда, но на практике дело ограничилось тележками, на которых обеды развозились без всякой механизации. Одна из таких исторических тележек была использована для усовершенствования инсталляции «Большая перемена» (2016) московского художника Алексея Корси — это тоже экспонат выставки «На вкус и цвет».

Прежнее функциональное назначение здания в Самарском филиале Третьяковки вообще обыгрывают с энтузиазмом. Даже надписи на дверях помещений в образовательной зоне нанесены соответствующие — «Котлетная», например. Квинтэссенцией мемориальных устремлений стал музей фабрики-кухни, расположенный на первом этаже. Конкретной самарской истории здесь уделено основное внимание, но рассказывается и про советский общепит в целом. Сделана экспозиция стильно, и даже не без интерактивности. В дальнейшем этот музей будет, конечно, восприниматься автономно от временных выставок, однако сейчас он производит впечатление вставной новеллы в большом сочинении на тему еды.

Собственно, идея проекта «На вкус и цвет» и была навеяна бэкграундом фабрики-кухни — навеяна еще до того, как завершилась ее реставрация с реконструкцией. Правда, концепция выставки со временем менялась. Сначала, по словам Константина Зацепина, подразумевались коронавирусные коннотации (вероятно, не все еще успели забыть, что течение болезни часто сопровождалось утратой не только обоняния, но и вкуса), потом эта проблематика как-то угасла, и «появилась тема радостей жизни вопреки всему — радостей, которые люди стали находить в малых, частных делах». Хотя и новый вектор тоже претерпел изменения. «Выставка задумывалась как более современная, лишь с вкраплениями классики, — поясняет куратор, — а теперь, пожалуй, обстоит наоборот: это, скорее, классическая выставка с вкраплениями современного материала». Тут, впрочем, можно и не согласиться: современный материал не выглядит довеском к Брюллову и Тропинину.

Предположение о том, что ряд всенародных хитов из постоянной экспозиции ГТГ включили в самарскую выставку ради «повышения градуса», то есть для придания ей звучности и популярности, наверное, не лишено оснований. Так или иначе, они здесь выполняют не рекламную, не «представительскую» функцию и довольно органично вписаны в общий сценарий — метафоричный, напомним. Четыре раздела выставки — «Меню», «Предвкушение», «Услаждение», «Пресыщение» — подразумевают вроде бы физиологические аспекты, но буквально все экспонаты трактованы в переносном смысле, не ограниченном слюноотделением и пищеварением. Заодно и узы хрестоматийности ослабевают — там, где они были, конечно.

В искусстве от перемены мест слагаемых не только меняется сумма, но и порой преображаются сами эти слагаемые. Знаменитые полотна — «Завтрак аристократа» Павла Федотова, «Охотники на привале» Василия Перова, «Земство обедает» Григория Мясоедова — воспринимаются в Самаре иначе, нежели в залах в Лаврушинском переулке. Выхваченные из своего социально-исторического окружения, они как-то молодеют, что ли. По крайней мере, выглядят готовыми на эксперименты.

Или вот еще. Когда авангард сталкивается в едином пространстве с соцреализмом, вперед обычно тоже выступают социально-исторические аспекты — получаются визуальные эссе про Великую Утопию. И дальнейшее в том же сравнительно-конфликтном духе: искусство официальное и неофициальное, западничество и почвенничество, традиция и актуальность. Пожалуй, самарская выставка отодвигает подобные шаблоны на задний план, и в этом ее важное достоинство: произведения разных эпох и стилей (суммарно 92 экспоната) перекликаются не заклинаниями из «методичек», а своими внутренними, художественными качествами. Скажем, «Хлебы на зеленом» (1913) Петра Кончаловского перестают манифестировать бубнововалетские идеи и становятся почти «портретом хлебов», что легко сопоставляется с другими работами «портретно-обобщающего» толка — «Пирожным» (1919) Давида Штеренберга или «Натюрмортом с бутылкой, чайником и хлебом» (1966) Михаила Рогинского. И даже видео-арт в исполнении Александры Митлянской и Дмитрия Булныгина или же объект Вячеслава Колейчука «Конструктивистский китч» (1972) из алюминиевых вилок не вступают в полемику с живописью (а такое случается при чрезмерно лихих концепциях). Удивительным образом тема еды приводит если не ко всеобщему эстетическому братанию экспонатов, то уж точно к временному перемирию.

В отношении выставок не принято говорить о «спойлерах», тем не менее удержимся от пересказа мизансцен, которые возникают там и тут в силу кураторского «монтажа». Одни из них получились яркими и выразительными, как упомянутый эпизод с консервами, другие кажутся не столь многозначительными, но в целом экспозиция на всем протяжении не теряет кураторской осмысленности. А если включиться в эту игру по-настоящему, то можно и самому что-нибудь досочинить на заданную тему — не обязательно в рамках отечественных анналов. Воображению не прикажешь.

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре

«На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве»

До 3 ноября