Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

В Великом Новгороде больше трех десятков архитектурных памятников из списка всемирного наследия ЮНЕСКО (экскурсоводы называют цифру 34), но, отправляясь сюда, стоит понимать, что город и сам по себе стал памятником работе искусствоведов, реставраторов, археологов, которые его подняли из послевоенных руин. Стоя на пешеходном мосту через широкий Волхов и любуясь двумя главными частями города — высоким кремлем-детинцем с Софийским собором и торговой частью, Ярославовым дворищем, трудно себе представить, что Новгород был разрушен почти до основания. Оставалось 10% застройки.

Одним из символов культурных потерь СССР в войну стала церковь Спаса на Нередице с фресками XII века, оказавшаяся прямо на линии фронта. Она была превращена в огневую точку и разбомблена. Церковь начали восстанавливать уже в 1944-м, и сегодня мы видим храм в целости в идиллическом окружении лугов и речек. (Слава богу, в Новгороде следуют предписаниям об охранной территории и ничего вопиюще современного вблизи памятников не строят.) В двух шагах от Нередицы — Рюриково городище, место, куда высадился первый варяг и откуда пошла российская государственность. Изначально это был центр города, и сейчас здесь установлен высокий флагшток с российским флагом. Можно посмотреть, как ведутся археологические работы (экспедиция искусствоведа Владимира Седова раскопала фундаменты церкви Благовещения из списка ЮНЕСКО, восходящей к XII веку). Отсюда отличный вид на другой берег Волхова и Юрьев монастырь, тоже с юнесковским сокровищем — Георгиевским собором XII века.

Что касается росписей, то сохранены их фрагменты — строго по Венецианской хартии, не позволяющей доделывать утраченное. Их вы найдете не только в Спасе на Нередице, но и в других церквях. По этим кусочкам трудно представить себе целое, — несмотря на все документы, фотографии, прориси, которые показывают в каждом таком месте. Досадно — и все же надо осознать, что перед нами не только древние артефакты, но и памятники трагедии, самой травме утраты. И в этом смысле Новгород не только печальное, но и воодушевляющее место. Тут начинаешь лучше понимать работу реставраторов и искусствоведов, восхищаться их кропотливостью и терпением, ведь изучение и восстановление памятников может занимать десятилетия. Одним только фрескам церкви на Волотовом поле академик Герольд Вздорнов посвятил огромный том, и приятно, что сегодня этот раритет 1978 года издания красуется в одном из музейных киосков.

Великий Новгород (кстати, эпитет «великий» ему вернул своим указом Борис Ельцин в 1990-е) — редкий случай, когда градообразующим предприятием можно назвать музей. Новгородский государственный музей-заповедник держит всю территорию. Под его крылом больше трех десятков «точек». В их числе есть и экзотические, как, например, Соколиный двор, где содержатся и иногда дают публичные представления хищные птицы. Но главное — это, конечно, древние памятники. В отличие, скажем, от Пскова, где многие храмы переданы Русской православной церкви, в Новгороде большинство остается в ведении музея.

За исключением Софии. Главнейший новгородский собор и самый древний в России, построенный в XI веке по образу и подобию константинопольского (таких было всего три — в Киеве, Новгороде и Полоцке), чудом уцелел во всех перипетиях и сегодня является действующим. Даже сейчас его огромность потрясает.

В кремле же находится и миниатюрный храм Андрея Стратилата. Имя его спонсора, новгородского купца Сотко Сытинича, связывают со сказочным героем Садко. Ему посвящен один из самых популярных фонтанов в городе: там персонаж былин эротично заигрывает с Морской Царевной — отдельное удовольствие для любителей советского китча. Но если говорить о городской скульптуре серьезно, то в Новгороде есть доказательство, что официозный монумент вовсе не должен быть скучной халтурой. Памятник «Тысячелетие России», который в 1862 году открывал император Александр II, можно назвать выдающимся концептуальным произведением. Молодой скульптор Михаил Микешин, выигравший конкурс, искусно скомпоновал вокруг шара-державы 128 фигур из российской истории (исключив Ивана Грозного, которому новгородцы никогда не простят резню 1569–1570 годов).

Обязательно надо заглянуть в главное здание музея, расположенное в классицистском здании Присутственных мест в кремле. Именно там хранятся важнейшие сокровища новгородской истории: и самая древняя икона — апостолов Петра и Павла XI века (самая почитаемая, Богоматерь «Знамение» XII века, находится напротив, в Софийском соборе), и множество других великолепных икон, и раскопанная археологами деревянная мостовая почти 1000-летней давности, и кожаная маска скомороха, и каменный идол Перуна, и наконец берестяные грамоты, в том числе самые трогательные, с каракулями мальчика Онфима, учившегося писать и заодно рисовавшего на бересте человечков. Сама экспозиция музея, как это все подано дизайнерски, заслуживает всяческих похвал и соответствует всем современным требованиям инклюзии: многие экспонаты повторены для незрячих, их можно трогать, как, например, гусли (посетители, щипающие их, временами создают отличный саундтрек). Для тех, кто хочет углубиться в тему грамот, создан музей русской письменности, где можно, например, послушать видеолекции академика Андрея Зализняка и его коллег о берестяных грамотах — как их нашли и расшифровали.

Новгород в отличие от большинства российских городов после краха СССР вернул исторические наименования улиц, заменив «Маркса» и «Ленина» на чудесные исконные названия: Звериная (от Зверина монастыря), Розважа, Рогатица, Бояна, Федоровский Ручей. Есть даже улица Газон — в память о Екатерине Великой, которая, конечно же, и в Новгороде навела свои порядки и перепланировала в соответствии с законами регулярности старый город. Ее путевой дворец, кстати, сохранился, сейчас там Дом культуры.

Для всех, кто любит искусство, важнейший пункт в Новгороде — это церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Росписи храма — единственное подтвержденное произведение Феофана Грека, учителя Андрея Рублева. Если вы счастливчик, то вам разрешат подняться по лестнице к самому куполу и посмотреть в глаза суровому Христу Пантократору, но простым смертным придется довольствоваться видом снизу и возможностью постоять рядом со святыми столпниками — эта часть росписи также отлично сохранилась. (В двух кварталах расположена церковь Федора Стратилата на Ручью с не менее замечательными росписями XIV века, их автор — конкурент Феофана, оставшийся неизвестным.)

Сама Ильина улица недавно, после реконструкции и облагораживания, стала «витринной»: здесь модные кофейни, красивая мостовая, свежепокрашенные фасады. Завершения реставрации, обещанного к концу этого года, ждет и комплекс Ярославова дворища, включающий семь церквей. А если нескольких десятков пунктов из списка ЮНЕСКО вам не хватит, то стоит навестить альтернативную достопримечательность — столовую «Колобок», существующую еще с советских времен, где, по устным преданиям, любят перехватить пирожок археологи и искусствоведы.

Музей народного деревянного зодчества создан более полувека назад по соседству с Юрьевым монастырем на берегу Мячина озера. На обширной территории расположено 38 памятников XVI–XIX веков: избы, амбары, мельница, колодцы, катальная горка и, конечно, церкви, в том числе один из древнейших деревянных храмов России — церковь Рождества Богородицы 1531 года. Здесь же находится особняк графини Анны Орловой-Чесменской, дочери сподвижника Екатерины II Алексея Орлова. Реставрация дома близится к завершению.

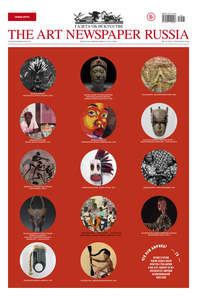

Открылся в 2022 году в памятнике ЮНЕСКО — церкви Жен-мироносиц начала XVI века на Ярославовом дворище. В основу экспозиции легла уникальная частная коллекция игрушек разных времен и народов (всего 40 стран) от V века до советского времени. Игрушки расположены в тематических витринах: связанные с театром, игрушки для девочек, игрушки для мальчиков. В музее есть небольшой передвижной уличный театр, где каждый может дать свое кукольное представление.

Собрание русской и европейской живописи XVIII–XIX веков расположено в здании архитектора Андрея Штакеншнейдера, возведенном в конце XIX века для Дворянского собрания. Среди самых выдающихся экспонатов коллекции — романтический портрет Александра Струговщикова кисти Карла Брюллова. Нельзя пройти и мимо гигантского полотна «Открытие памятника „Тысячелетие России“» Богдана Виллевальде, где рядом с монументом дотошно запечатлена вся властная номенклатура — от императора до церковных иерархов.

Владимир Поветкин (1943–2010) — уникальная личность, художник и реставратор, работавший в Новгородском музее-заповеднике. Заинтересовавшись археологическими находками древнейших музыкальных инструментов — гуслей, гудков, сопелей, он поставил себе целью реконструировать не только сами инструменты, но и их звучание. Поветкин носил старинный русский костюм и призывал всех делать то же самое. В 1990 году при поддержке академика Дмитрия Лихачева возник Центр музыкальных древностей, который работает и сейчас.