Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Это первая за несколько лет ваша большая выставка. Из чего она состоит, по какому принципу на нее отбирались работы?

Работы для выставки подбирал не я, а галерист Алина Пинская. Это ни в каком смысле не ретроспективная выставка. Я вижу тут желание показать художника в его разнообразных проявлениях, но вне хронологии.

Как появились серии, представленные на выставке: «Спрятанные лица», «Шпигель», «Трава»? Почему для вас важно работать сериями?

Я бы не сказал, что мне важно работать сериями. Скорее, я бы сказал, что мне свойственно работать сериями. Когда в 1960-х начиналась моя самостоятельная работа, то я сразу стал делать серии. И это не было выбором. В то время я вообще действовал стихийно.

1939 родился в Москве

1967 окончил художественное отделение Московского полиграфического института

С 1976 член Московского горкома художников-графиков на Малой Грузинской

С 1982 член Союза художников СССР

В 1970-е участвовал в неофициальных выставках, в постсоветское время участник множества галерейных и музейных проектов, в том числе персональных выставок в Центральном доме художника в Москве и Московском музее современного искусства

«Спрятанные лица» — это картины-ребусы, где одно изображение складывается из других. Такая игра хорошо известна в истории искусства, начиная с Арчимбольдо и продолжая Магриттом и Дали. Кто был вашим ориентиром и в чем для вас привлекательность этого метода?

Серия «Спрятанные лица» возникла почти случайно, в 1997 году. Я говорю «почти», потому что я тогда чего-то ждал. У меня был кризис, и я испытывал сильнейший «постмодернистский голод».

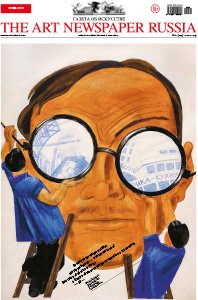

В одном нарисованном мною личике я вдруг разглядел пейзаж и стоящую мужскую фигуру с раскинутыми в стороны руками. Прием, который вы упомянули, называется «полиморфизм». Великий Сальвадор Дали отнесся к нему как-то слишком серьезно и однозначно. Он доводил слияние обеих «морфностей» до полной иллюзии. Я же пользуюсь этим приемом пародийно, даже издевательски. Предметы и фигуры, из которых складывается «спрятанное лицо», не меняя своего вида, начинают играть роли частей этого лица, и «означаемое» и «означающее» входят в грубый оксюморонный контраст. И мы всегда видим лицо в тот момент, когда оно «нашлось». Этот прием я применял и в дальнейшем, в других сериях.

Но самое интересное для меня — то, что в результате действия этой машинерии возникает неожиданная, непредсказуемая маска, своей выразительностью превосходящая скромные возможности художника.

Следующей по времени серией была «Трава» (2006). Я обыгрываю название, пользуясь его двойным значением: бытовым и сленговым. Меня интересуют оба значения. Трава — это мелкие растения, и прежде всего цветы. Из всех произведений природы цветы наиболее привлекательны и наиболее «человекоподобны». Группа цветов уже интрига. Второе значение — источник глюков — чревато многими изобразительными соблазнами.

Вообще, серия не предполагает завершения. К любой серии можно возвращаться бесконечно.

Нередко у вас встречается тема зеркальности в изображениях. В чем идея?

Серия «Шпигель» (по-немецки это «зеркало») — это еще одна удавшаяся попытка остранения. То есть при помощи технического приема, оттеснив рисующего художника, мы получаем зрелище, которое нельзя получить никаким другим способом.

Живопись на клеенке — явная отсылка к народному примитиву и китчу. Чем они важны? Или собственноручно сделанный картон?

Я никогда не делал «клеенки», то есть не использовал в своей работе цветовые и фактурные особенности этого материала. Напротив, я смывал глянцевый слой ацетоном, а затем грунтовал. Клеенка давала возможность набирать нужные размеры — в среднем 2,5 на 3,5 м.

Я не люблю натянутый холст, не люблю бумагу высокого качества. В итоге я стал делать авторский картон в технике папье-маше. Я нанимал людей, и они месяцами выклеивали четырех- и трехслойные листы, обладающие к тому же мощной, привлекательной фактурой. На больших я в дальнейшем написал серию «Поле чудес».

Согласны ли вы с определением «сюрреализм» по отношению к вашим работам последнего периода или у вас есть своя дефиниция?

Я никогда не был настоящим сюрреалистом, но иногда охотно применял эти приемы в своей работе. Сюрреализм — самое привлекательное и самое влиятельное течение ХХ века. Чтобы его не любить, надо было быть по крайней мере Шварцманом. Михаил Матвеевич высокомерно игнорировал все современные европейские живописные течения, для него существовала только русская икона.

Вы в своем творчестве прошли несколько больших этапов, когда ваш стиль и художественные интересы менялись кардинально. В интервью Виталию Пацюкову в 1991 году для журнала «Декоративное искусство» вы рассказывали о периоде «ретро» в 1970-е и сказали, что вас с Михаилом Рогинским объединял «кабацко-кухонный стиль». Расскажите немного об этой эпохе и вашем круге художников-единомышленников. Какое именно искусство вы тогда делали?

Есаян родил Измайлова, Измайлов родил Рогинского, Рогинский родил меня. Дальше «размножение» не пошло.

Сергей Есаян в 1965 году сделал выставку в Институте Курчатова. Он показал небольшие левкасы с темперной живописью, проникнутые духом голландского XVII века, но современные по языку. Соотношение примерно такое, как «Мир искусства» относился к французскому XVIII веку. За ним последовал его друг Евгений Измайлов. Затем Рогинский оставил свои примусы и стулья и начал делать левкасики. К этому времени я написал уже несколько серий. Мною руководило разочарование (временное) в московском андерграунде и, шире, в современном искусстве вообще. Я обратился к ретро в 1973 году.

Каждый из нас создал свой миф. У Есаяна и Измайлова миф был европейский. У Рогинского и у меня — российский. Я писал медленно, тщательно, с трудом. Где-то во тьме надо мной светилось слово «качество». Так прошло лет семь. Мы выставлялись тесной группой на выставке «ВДНХ-75» во Дворце культуры ВДНХ и на квартирных выставках.

Как это соотносилось с другими движениями на тогдашней арт-сцене: соц-артом, концептуализмом, гиперреализмом?

Соотносилось так, что мы абсолютно выпадали из этого контекста, но в общих выставках участвовали. (Есаян никогда с нами не выставлялся.) В 1976 году многие вступили в Горком графиков. Из нас троих вступил только я. Рогинский был уже членом МОСХа. Почему не вступил Измайлов, я не помню. Внешне нас уважали. Дружелюбно называли «малыми голландцами».

Как от условно «стиля старых мастеров» вы обратились опять к современному языку? Вы участвовали в выставках группы «21 московский художник» на Малой Грузинской, в легендарном выставочном зале Горкома графиков. Насколько это ощущалось как именно групповое выступление? Добавляли ли эти выставки личной известности?

Горкомовские выставки я ощущал как групповые. В них объединялись многие стили и направления. Было чувство товарищества. Конечно, они добавляли известности. К нам стояли огромные очереди.

К концу 1970-х я безумно устал от медленного труда и тотального минора, царившего в моих картинках. И я в первый и последний раз решил придумать для себя новую ситуацию, где стремительные рисунок и живопись позволяют закончить работу за один час, и драматургию типа комедии дель арте. Я заключил пакт со счастьем.

Удавалось ли вам в советское время жить своим творчеством? Или приходилось искать другие источники заработка?

В основном не удавалось. Я долго сотрудничал с издательством «Санпросвет». Рисовал наглядные пособия для поликлиник. Потом я начал преподавать и оставил это занятие только в 1988 году, когда в Москве появились частные галереи, начались продажи и цена одной работы почти равнялась годовому заработку в изостудии Дворца культуры, где я тогда служил.

Как изменилась ваша ситуация в постсоветское время?

С 1988 года я начал жить исключительно за счет продажи работ. Снял мастерскую у одного художника, пережил «русский бум», то есть нашествие иностранцев, поездки за рубеж. Потом все поблекло, я перебрался в квартиру и ушел в работу и частную жизнь.

Как вы оцениваете опыт сотрудничества с галереями?

Я считаю галереи неизбежным и необходимым институтом. Не одобряю возрастающую роль кураторов.

Чем вас привлекла галерея Алины Пинской?

Я об этой галерее ничего не знал. Хозяйка сама нашла меня. Наша совместная работа впереди. Наверное, это идеальная галерея.

Ваш сын Александр Повзнер — известный современный художник, скульптор. Чувствуете ли вы с ним творческую близость и видите ли преемственность? Что вам вообще нравится в современном искусстве или кажется перспективным?

Да, я ощущаю творческую близость. Для меня очевидно, что сын унаследовал от своей мамы, скульптора и художника Валерии Доброхотовой, и от меня некоторые полезные качества и еще значительно усилил их.

Современное искусство, на мой взгляд, переживает глубочайший кризис (простите за банальность). Это кризис умирания. Оно мертво, а мы еще нет. Ситуация современного искусства напоминает, по выражению Ингмара Бергмана, «шевеление пустой змеиной кожи, полной муравьев». Мне, конечно, нравятся некоторые художники и у нас, и в США. Особенно мне всегда нравилось и нравится наивное искусство. И поскольку Павла Леонова, как и Лени Пурыгина, больше нет, то моим любимым художником среди живых стал Александр Лобанов. Абсолютно гениальный полусумасшедший примитивист Александр Лобанов. Джеффу Кунсу до него…

Лет десять назад вы начали писать стихи. Как они соотносятся с вашими картинами? Нужно ли искать параллели?

В моих стихах натурально проявились все присущие мне как художнику карнавального типа черты. Я постмодернист-эксцентрик. Иронический поэт. Но, в отличие от всех известных мне ироников, включая обожаемого Д.А.Пригова, у которых ирония уничтожила остальные чувства, мне удается спасти наши чувства — от грусти и нежности до черного юмора и кощунства. С моими картинами стихи никак не соотносятся, и нет никаких параллелей, да и не должно быть.