Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

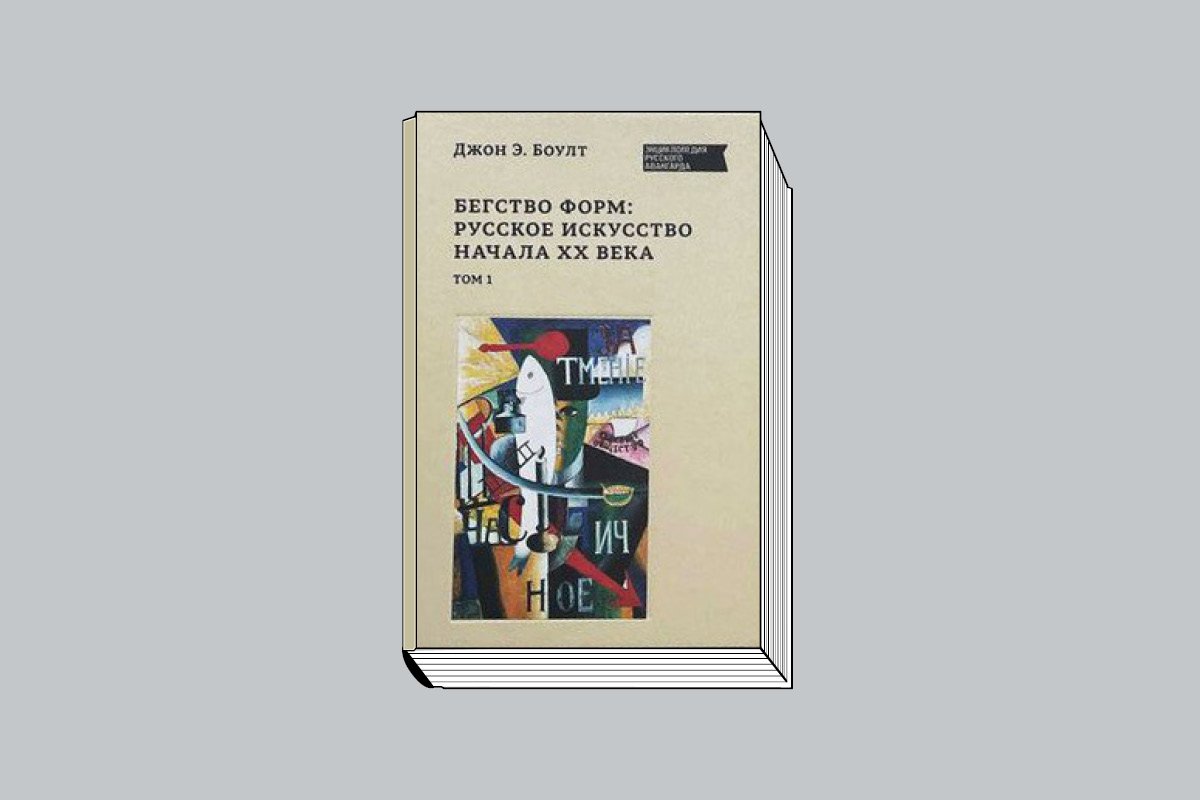

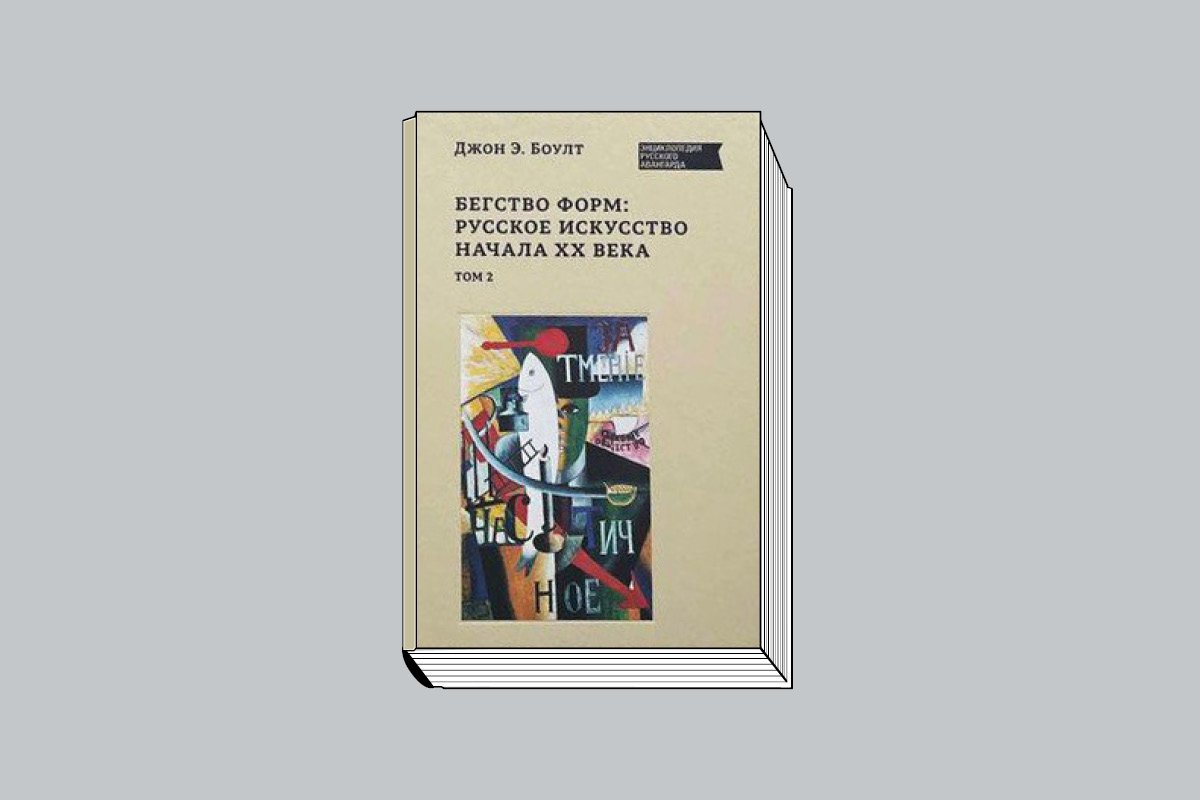

Двухтомник Джона Эллиса Боулта «Бегство форм: русское искусство начала ХХ века», выпущенный издательским проектом «Энциклопедия русского авангарда», — невероятно увлекательное чтение. Пусть даже это определение может показаться странным для собрания академических статей, написанных в разные годы профессором кафедры славянских языков Университета Южной Калифорнии в США, директором Института русской культуры, исследователем русской поэзии и русского искусства.

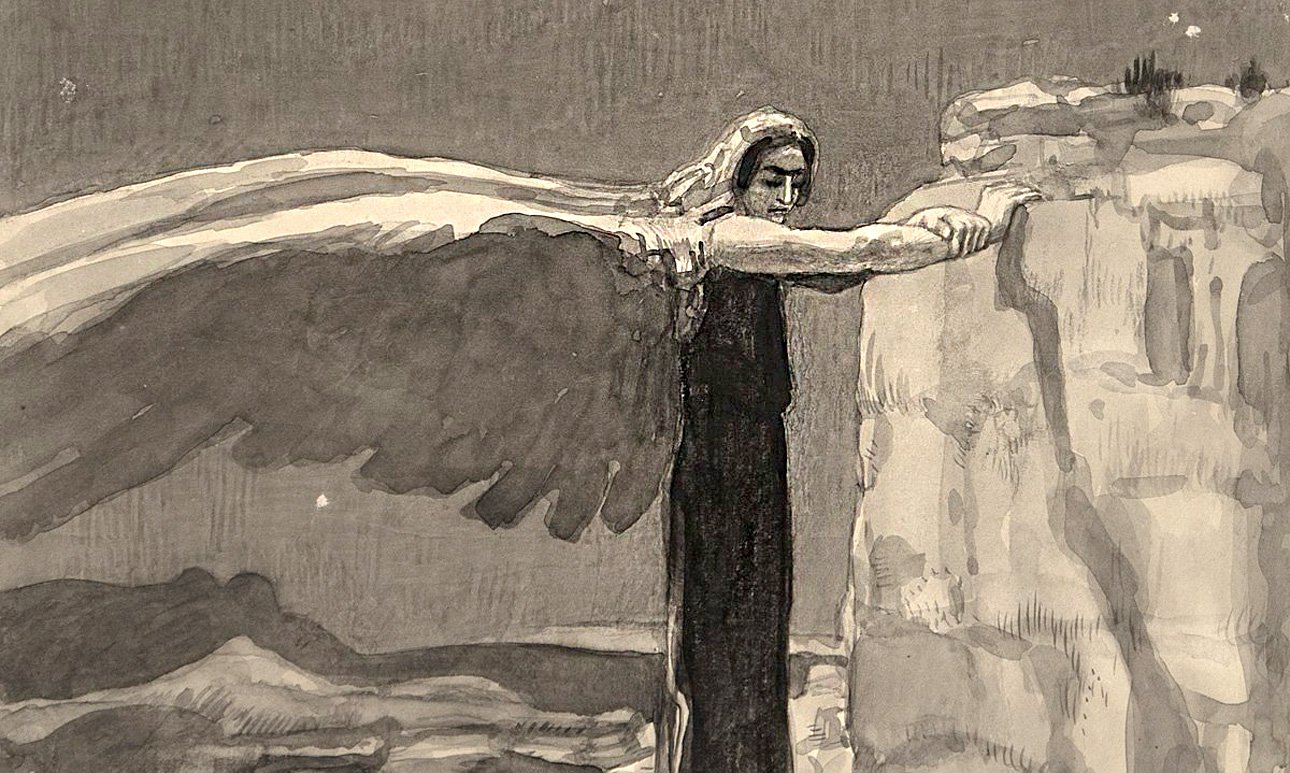

Статей, к слову, в двухтомнике 33. Скучных — ни одной. Зато есть тексты, сближающие творчество Павла Филонова, классификацию Карла Линнея и атомную энергию, или — работы Петра Митурича и увлечение авиацией и конструированием. Есть исследование о почти забытом художнике, апологете нудизма, авантюристе-фальшивомонетчике Иване Мясоедове. Есть поиск библейских образов в работах Константина Юона. И тут же — возвращение врубелевских фантазий у Виктора Замирайло.

Какие-то из статей публиковались в России. Например, работа «Ничего не пишите! Ничего не читайте! Ничего не говорите! Ничего не печатайте!», посвященная отнюдь не советской цензуре, как можно было бы подумать, а футуристической и конструктивистской книге. Название, кстати, цитата из манифеста ничевоков 1921 года, который эти радикалы, несмотря на собственный призыв, все же напечатали. Да, сборник «Собачий ящик, или Труды Творческого Бюро Ничевоков» эпатировал читателей. Правда, для эпатажа понадобилась именно книга, то есть для русской культуры XIX века — объект центральный, формирующий и культуру, и общественные идеи. Вывод Боулта о том, что художники авангарда были одними из последних авторов, сохранявших привязанность к книге как уникальному артефакту, впечатляет не только своей неожиданностью, но и тонкостью, чуткостью анализа.

Другие статьи в двухтомнике впервые публикуются или впервые переведены на русский. Такими открытиями, в частности, стали статьи «5 х 5 = 25? Наука о конструктивизме» или, например, «Солнечное затмение как кубофутуристическая метафора». И только решишь, что в очередной раз нам расскажут об истории создания оперы «Победа над Солнцем», как выясняется, что речь идет о частичных солнечных затмениях 1912–1914 годов и полном затмении 8 (21) августа 1914-го, по поводу чего тогда читались лекции, писались статьи и книги. Астрономические, астрологические, оккультные — словом, всякие. Но Боулта, конечно, интересовало не само затмение и даже не появление «Черного круга» в 1915 году как одного из ключевых образов супрематизма. Он перекидывает мостик от реального события к публичным разговорам и дискуссиям о нем, а от этих обсуждений — к словам «затмение», «затемнение». Отсюда лишь шаг к «темным», неясным смыслам поэтической зауми, алогизма. И далее — к идее «затмения» как ухода от видимого мира к абстракции, к «темноте, неопределенности, отсутствию».

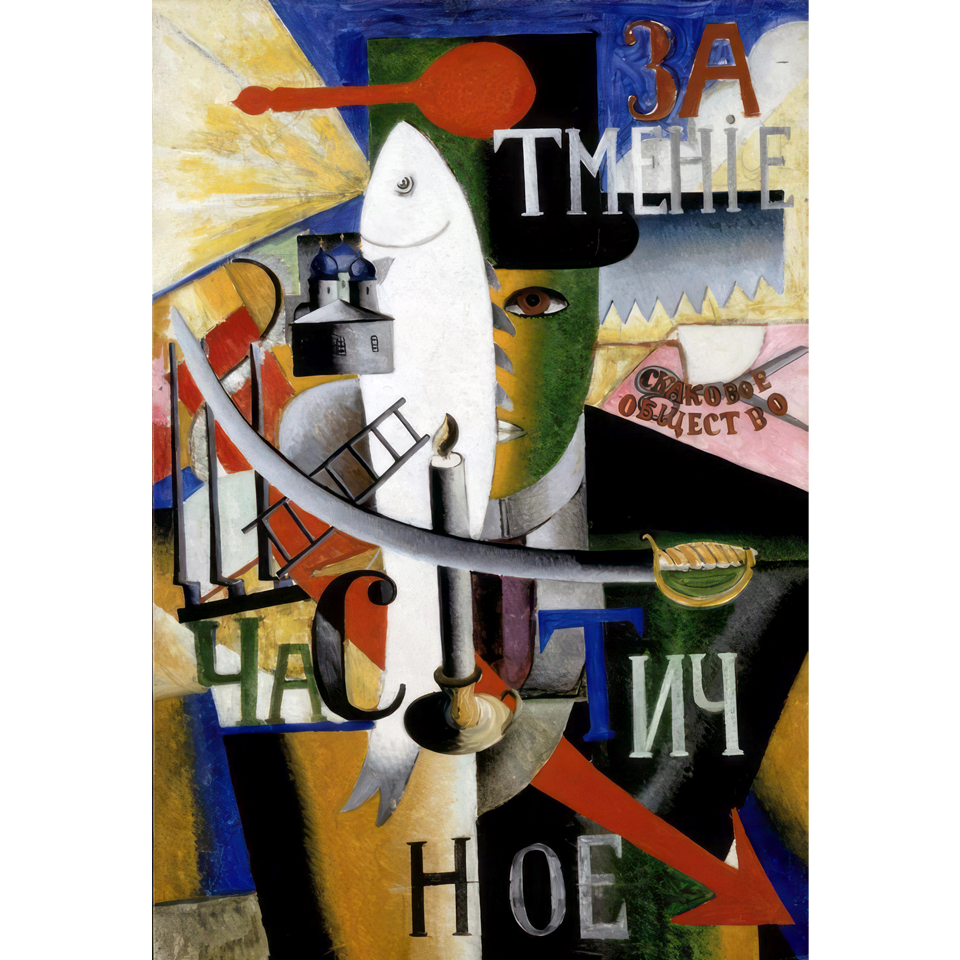

Фактически Боулт «расколдовывает» заумь, восстанавливая, реконструируя руинированные мостики-переходы между событием, словом, образом. Например, Казимир Малевич описывал содержание пяти своих картин к выставке «Трамвай В» 1915 года как «художнику неизвестное». Боулт это лукавство художника-теоретика, который предъявляет зрителям новые работы оптом под вывеской «Алогизм форм», изящно деконструирует. С помощью логики, конечно, но и скрупулезного изучения культурного и исторического контекста. Изучение это позволяет обнаружить перекличку образов в картине «Англичанин в Москве» (1914) с той же «Победой над Солнцем» (ножницы, пила, стрелы «работали» и в спектакле). Но и вспомнить о британской делегации, посетившей Петербург и Москву в феврале 1912 года и представлявшей «церковь, парламент, армию и флот Великобритании». Визит будущих союзников в войне, которая вскоре начнется, для Малевича связан отнюдь не с грядущим военным союзом (кто ж его знает, это будущее?), а со стереотипными представлениями об Англии. И тут к месту и цилиндр, и надпись «Скаковое общество», и воротничок, похожий на белоснежный ошейник, оттеняющий фиолетовые одежды епископа англиканской церкви.

Нужно ли быть англичанином, чтобы заметить это? Наверное, не обязательно. Но заметил именно Боулт, тоже «англичанин в Москве», прибывший в далекие 1960-е учиться в МГУ по студенческому обмену. Изначально его привела в Москву любовь к русской поэзии, прежде всего к Александру Блоку. А встречи в России с Дмитрием Сарабьяновым, Еленой Муриной, Аллой Повелихиной, Евгением Ковтуном, Николаем Харджиевым, Георгием Костаки подкрепили эту любовь еще и страстным интересом к сокрытому тогда в музейных запасниках искусству начала ХХ века.

Кажется, это многое объясняет. Как минимум то, почему сегодня с таким увлечением читаются статьи Боулта. Этот англичанин, мальчик из рабочей семьи, а впоследствии американский профессор, стал одним из хранителей традиции российского искусствоведения. От своего учителя Дмитрия Сарабьянова он унаследовал нежную любовь к почти забытой тогда культуре Серебряного века, получил знание контекста и методологии исследования. А, например, от Евгения Ковтуна — умение ценить «внутренний» подход историков науки, когда герои исследования становятся не столько «объектами» изучения, сколько близкими знакомыми, в мысленном диалоге с которыми ты проживаешь свою жизнь.

Этот «внутренний» подход Джон Боулт, оставивший замечательные воспоминания о встречах с российскими коллегами, отчасти перенял. Не случайно его статья, открывающая первый том, называется «In vino veritas? Мое сентиментальное путешествие в мир русского искусства». Тексты в двухтомнике как этапы, маячки в маршруте этого сентиментального путешествия. Для читателей оно становится чем-то вроде классического образовательного гранд-тура, в XVIII и XIX веках подразумевавшего знакомство с античной классикой и шедеврами эпохи Возрождения.

И еще одно: этот двухтомник интересно рассматривать. С издательским проектом сотрудничали более 100 музеев из многих стран, библиотеки, архивы, частные коллекционеры, предоставившие материалы для иллюстраций. Получилась очень красивая книга с богатым визуальным рядом, отличным справочным аппаратом. А на обложке каждого тома — репродукция картины Малевича «Англичанин в Москве».