Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

В фильме «Берегись автомобиля» герой Анатолия Папанова незабываемо гаркнул «Положь птичку!» своему зятю в исполнении Андрея Миронова, замахнувшемуся на него статуэткой, которую едва ли возможно хорошо разглядеть на экране. Между тем та самая птичка — это не какой-то заурядный сувенир, а попавшая в 1960-х годах в тиражное производство скульптура Меера Айзенштадта (1895–1961) «Марабу». Причем скульптура, занимавшая особое место среди всей его анималистической пластики: нахохленного марабу Айзенштадт, по воспоминаниям его сына, палеонтолога Юрия Арендта, называл автопортретом.

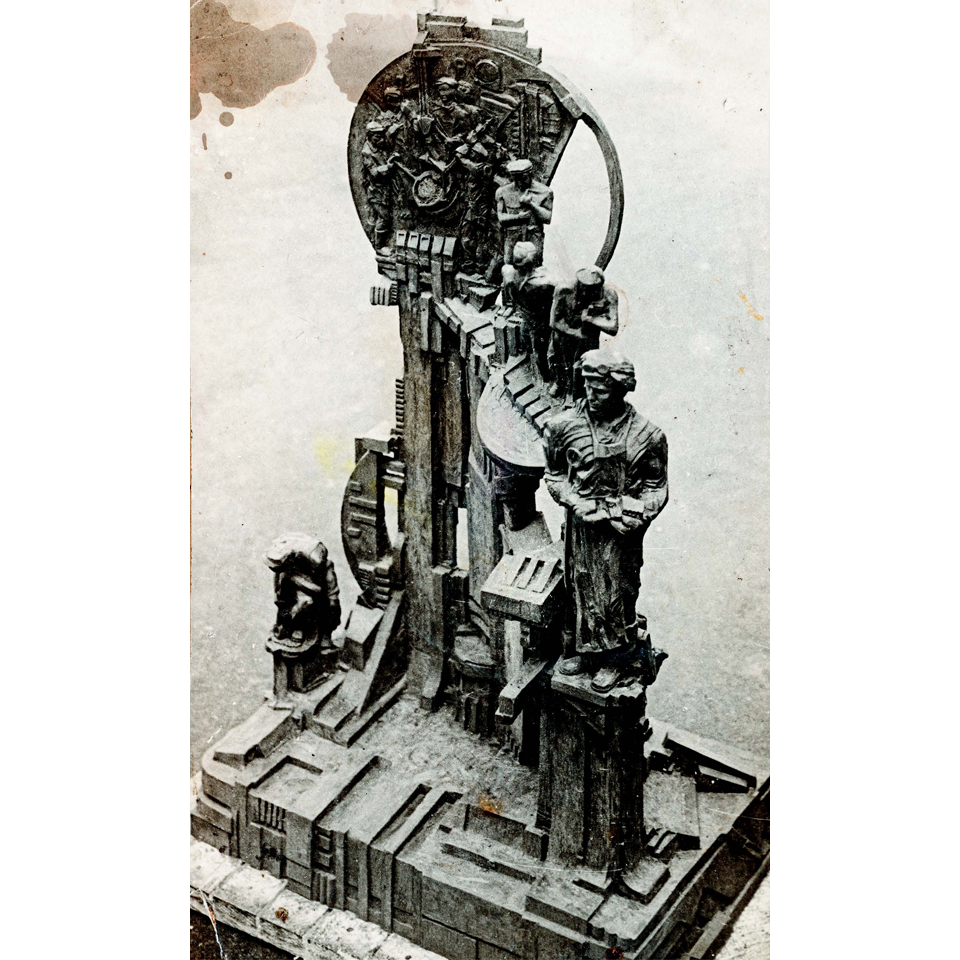

Замкнутый и немногословный, Меер Айзенштадт мало что оставил исследователям: никаких воспоминаний или комментариев к работам. Самые известные его произведения, такие как «Физкультура» («Посвящение Лукасу Кранаху») и «Симфония завода» («Литейщики»), являются в действительности лишь эскизными фрагментами куда более грандиозных монументов или целых архитектурно-скульптурных ансамблей, ни один из которых не был воплощен в задуманном масштабе. Прочий, не скульптурный, багаж мастера умещается в один чемодан, который хранят его внучки, художницы Наташа и Мария Арендт. В этом чемодане, вперемешку с разными расписками и справками, собраны рисунки Айзенштадта и ворох того, что его вдохновляло: изображения античных скульптур, вырезки с репродукциями произведений Микеланджело, Вазари и Рембрандта, фотографии обезьян, крокодилов, бегемотов.

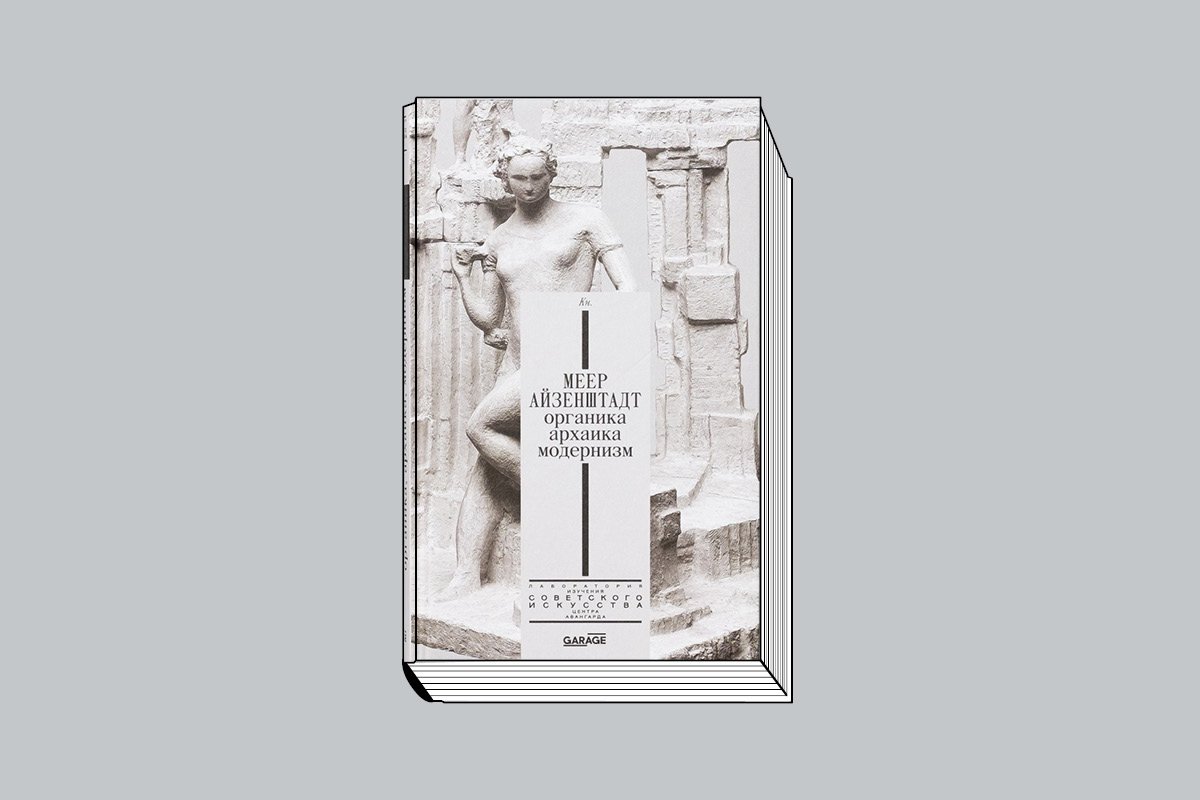

Систематизировать эти материалы взялась Александра Селиванова. В 2018 году она открыла в Центре авангарда на Шаболовке выставку «Меер Айзенштадт. К синтезу 1930-х», которая стояла в ряду проектов, позволявших «сойти с затоптанных троп» исследования художественных процессов 1920–1940-х годов. Теперь эта работа продолжена в запущенной Музеем современного искусства «Гараж» серии книг, получившей название «Лаборатория изучения советского искусства Центра авангарда» («ЛИСИ_ЦА»). Монография «Меер Айзенштадт. Органика, архаика, модернизм» — первая не только в серии, но и вообще об этом самобытном скульпторе, который, не вписавшись в привычный авангардный пантеон, оказался почти забыт.

Как показывают статья искусствоведа Александры Шатских, а также тексты Селивановой, посвященные разным граням творчества Айзенштадта, он всегда был сам по себе. Своим любимым художником скульптор называл Казимира Малевича, но его поиски шли вразрез с тем, что делали «правоверные» адепты супрематизма: архитектоноподобные формы у Айзенштадта напоминают скорее античные руины, нежели прообразы архитектуры будущего. Обращение к греко-римской древности и работам старых мастеров, одним из которых будто бы воспринимался им и Малевич, не соответствовало духу советских 1920-х (Селиванова, к слову, полагает, что подход скульптора к работе был истинно постмодернистским и намного опережающим свое время, тогда как Надежда Плунгян, написавшая для издания эссе о его рисунках, видит здесь не что иное, как эклектичность ар-деко). Соученица по ВХУТЕИНу и гражданская жена Айзенштадта Ариадна Арендт, воспоминания которой — наряду с некоторыми другими — опубликованы в книге, считала посвящение работы «Физкультура» Кранаху излишне «самоуверенным» жестом. Он встречал непонимание и с другой стороны: так, его учителя Иосифа Чайкова раздражала приверженность молодого скульптора авангардным геометрическим формам.

Авторы осмысляют эволюцию стиля Айзенштадта с 1920-х по 1950-е годы. Масштаб его амбиций (и это видно по иллюстрациям) померк с приходом соцреализма, который уже после войны буквально материализовался на пороге его мастерской в лице размахивающего пистолетом Евгения Вучетича — после этого Айзенштадт мастерской лишился. А получив чуть позже замену, куда более скромное помещение, не решался фантазировать с прежним размахом. Он выполнял на заказ портреты композиторов и генералов (а вот бюст Сталина не сумел — уничтожил), проектировал надгробия и погребальные урны. Но продолжал создавать на клочках бумаги целый сюрреалистический мир, где главным героем, в виде бесчисленных автопортретов, был он сам: то в роли африканского юноши или обнаженной натурщицы, то в моменте превращения в медведя, мышь или марабу. Извлеченные из старого чемодана, теперь эти образы живут на страницах книги.