Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Джон, как вы заинтересовались русским языком?

Джон Боулт: Когда мне было лет десять, я собирал иностранные марки: французские, немецкие… В один прекрасный день папа предложил мне написать письма в Кабул, Пекин, Москву. И я написал. Рассказал, что я английский мальчик, что собираю марки, и попросил прислать мне несколько штук. Вскоре я получил письмо и несколько марок из Пекина. Потом из Кабула. Шли месяцы. Наконец пришло письмо из Москвы. Оно, как и предыдущие, было на английском языке, но наверху кириллицей было написано: «Московский почтамт». Эти буквы, похожие на жучков и рыбок, поразили меня, и мне захотелось узнать, что это за странный язык. Я взял в библиотеке книгу вроде «Выучи русский язык за три месяца». Конечно, это невозможно. К счастью, в нашей школе преподавал русский эмигрант, который начал давать мне бесплатные уроки. Подчеркну, что то первое визуальное впечатление остается со мной до сих пор. У вас красивая азбука, и она до сих пор меня пленяет.

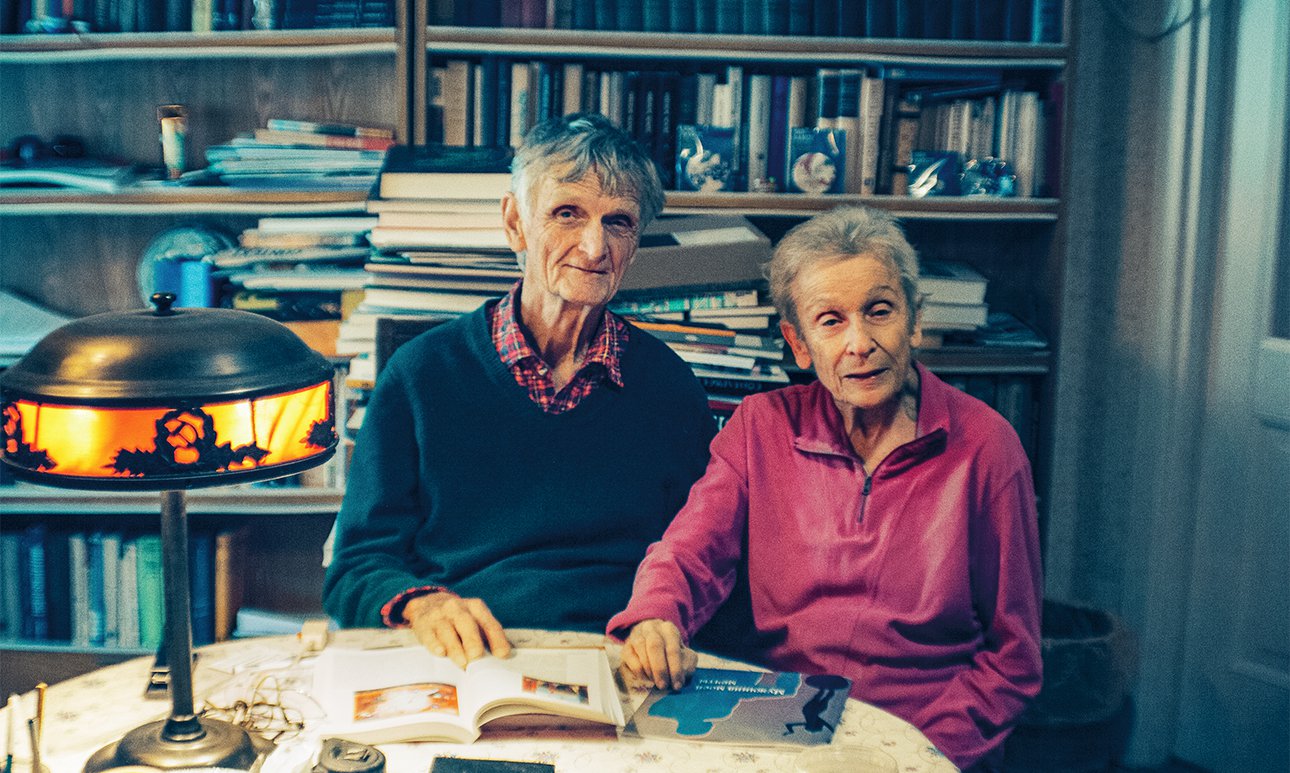

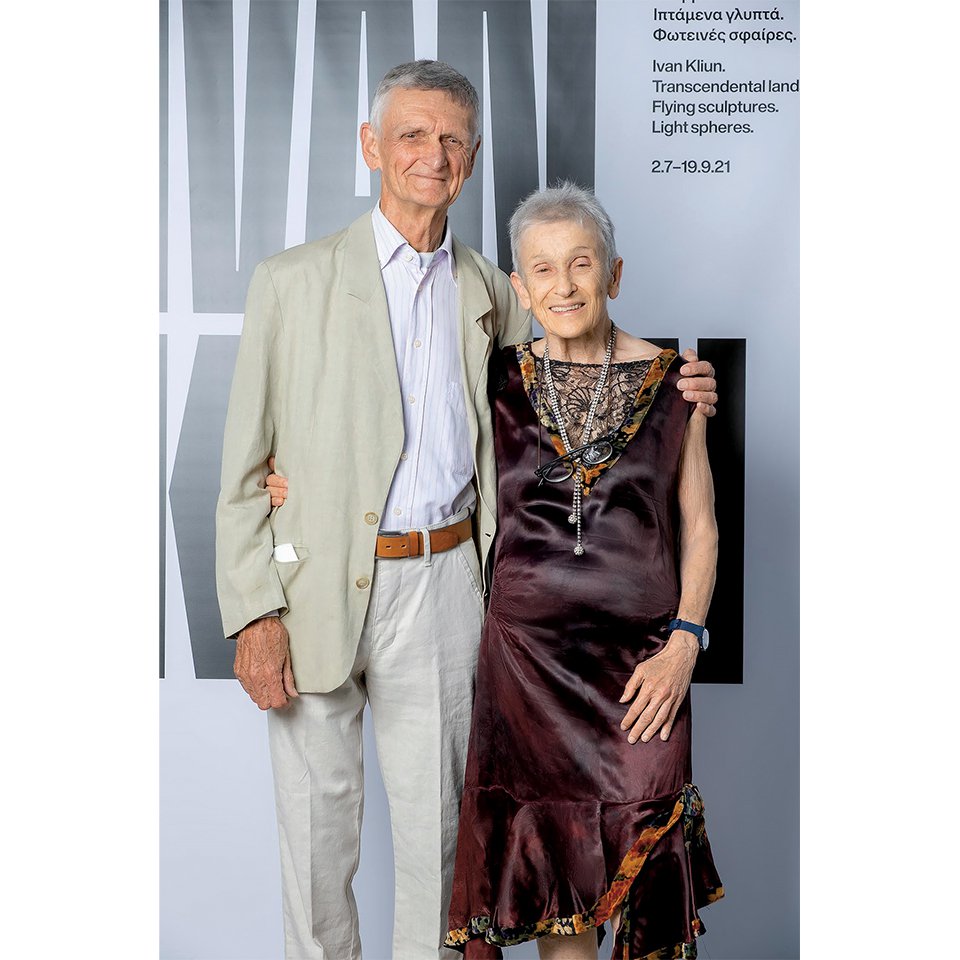

Славист, искусствовед, специалист по русской культуре конца XIX — начала XX века, куратор

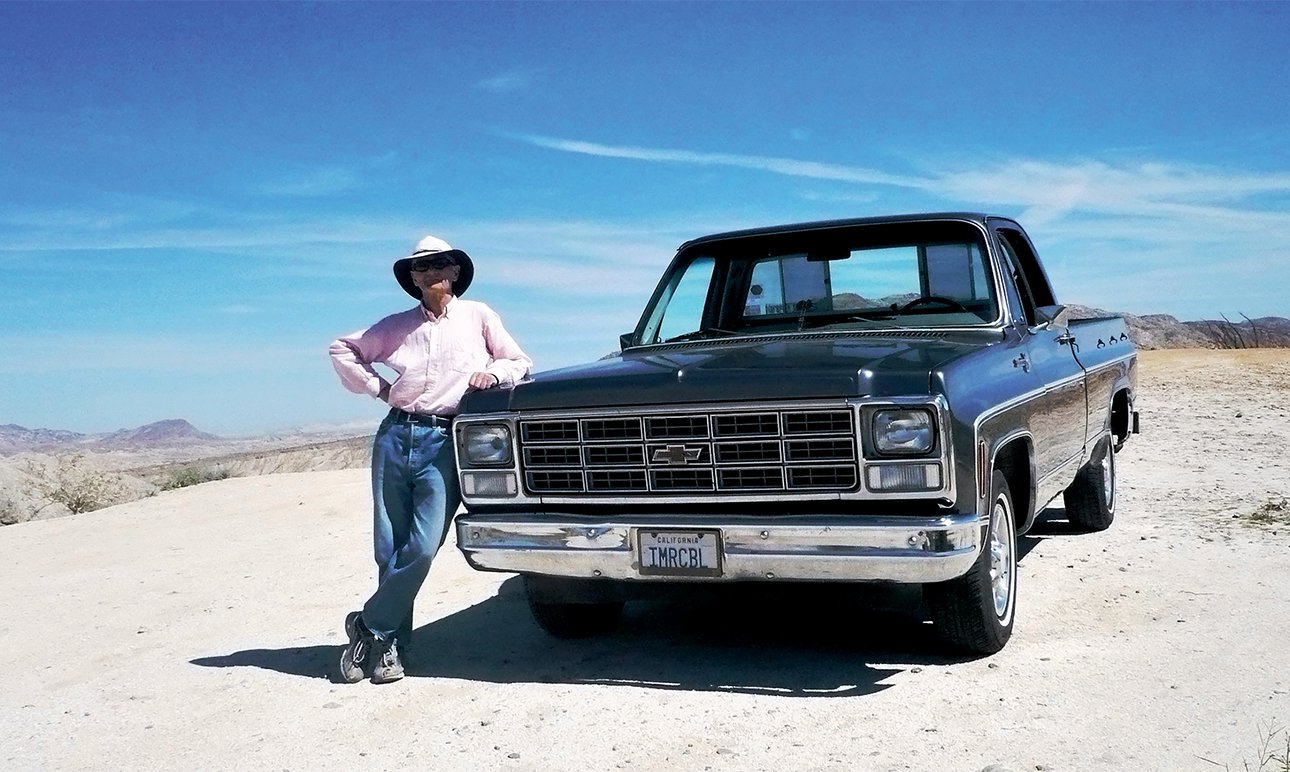

Родился в 1943 году в Лондоне. Основал при Университете Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, США) Институт современной русской культуры (Institute of Modern Russian Culture, IMRC). В 1995 году инициировал издание и стал главным редактором ежегодного альманаха о русской культуре начала XX века «Experiment/Эксперимент». В 2009 году награжден орденом Дружбы за вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией и популяризацию русского языка и культуры. В 2024 году получил Премию The Art Newspaper Russia за книгу «Художники русской эмиграции в Америке». Тогда же «Энциклопедией русского авангарда» был издан двухтомник его статей «Бегство форм: русское искусство начала XX века».

А как вы открыли для себя русский авангард?

Д.Б.: В университете в Англии нам искусство не преподавали, у нас были общекультурные курсы. Мы изучали литературу XVIII–XX веков. У нас был лектор, который очень любил Блока, пропагандировал его. И меня глубоко поразило стихотворение «Незнакомка». «По вечерам над ресторанами…» — помните, да? Мистическое стихотворение. В нем есть два цвета. Это золотой, желтый («чуть золотится крендель булочной»), и ближе к концу — синий («очи синие бездонные»). Я заинтересовался: а какая живопись была в это время? Так через Блока я пришел к русскому искусству. Но не к авангарду, а к модерну, к символизму. В 1966 году я приехал в Россию по обмену, чтобы заниматься литературой Блока, Брюсова, Белого в контексте изобразительных искусств. Мой научный руководитель Дмитрий Сарабьянов помог мне попасть в запасники Третьяковки, чтобы я мог увидеть разные картины. Тот же «Мир искусства» был тогда немножко в опале: Бенуа, Бакст — это все были эмигранты, буржуазные художники. Я сидел там, в запасниках, изучал работы мирискусников, Врубеля, Борисова-Мусатова. И в том же пространстве находились очень странные картины: Кандинский, Шагал, Клюн, Попова, Розанова, Малевич. Все это вперемешку. Я смотрел на них и думал: «Черт возьми, что это такое?» Это так меня заинтриговало, что с тех пор я и начал заниматься тем, что называется «авангард».

Как в СССР отнеслись к вашему переключению на авангард? Возникли ли сложности?

Д.Б.: Это были 1960-е годы, и, хотя публикаций на эту тему было мало, а выставок не было вообще, особых препятствий не возникало. Возможно, дело было в том, что я иностранец, а значит, уже «испорчен» морально и идеологически. В Ленинке мне, как иностранному стажеру, давали читать почти все: авангардные книжки, журналы, «Искусство коммуны». Советскому гражданину получить доступ к этим материалам было труднее. Мы же сидели в профессорском зале, откуда было легко все заказывать, даже из спецфонда. Это огромная привилегия и, можно сказать, фортуна.

Николетта, а как вы заинтересовались русским искусством?

Николетта Мислер: Меня изначально интересовал международный европейский авангард, но была проблема: а что делали русские? Итальянская компартия была тогда очень прогрессивной: они публиковали в переводе многие тексты, документы авангарда. Мы читали тексты о русском революционном искусстве, но никаких показов не было. Но раз были манифесты, то, очевидно, должны были быть и картины. Так и возник мой интерес.

Искусствовед, специалист по визуальной культуре русского модернизма и авангарда, куратор

Родилась в 1946 году в Милане. Занимала должность профессора русского и восточноевропейского искусства в университете «Л’Ориентале» в Неаполе. Была приглашенным профессором в университетах Австралии, Израиля и США. В 2011 году на русском языке вышел ее труд «Вначале было тело», посвященный ритмопластическим экспериментам начала XX века.

Русский язык, получается, был уже следующим этапом?

Н.М.: Да, я специально его не учила, это происходило уже здесь, на практике. Язык надо было знать обязательно. Особенно, чтобы воевать с музеями. (Смеются.)

А в какое время вы приезжали в СССР?

Н.М.: Первый раз — в 1973 году. Но это было совсем другое, брежневское время: усилилась цензура, и мне запретили работать везде, кроме Ленинской библиотеки. Потом, в 1977-м, когда я приехала вновь, архивы открыли, но в музейные фонды по-прежнему не пускали.

Вам удалось застать — здесь или за границей — кого-то из героев авангарда или их последователей, учеников, родственников?

Д.Б.: В Америке я встречался с Наумом Габо. Он жил в Коннектикуте. Мы говорили о Гинхуке, конструктивизме. Тут, в Москве, встречался с Юлией Араповой, вдовой Анатолия Арапова, художника «Голубой розы». Она училась у Павла Филонова, много рассказывала про него и даже подарила мне машинописи его деклараций, манифестов. Потом были коллекционеры: Георгий Костаки, Яков Рубинштейн, Александр Мясников. Памятная встреча состоялась с Виктором Лобановым, который в начале века работал корреспондентом газеты (кажется, «Утро России»). Ему было 80 лет с хвостиком. Например, он бывал на выставке «Голубая роза» в 1907 году и очень охотно, колоритно описывал, как встречался с Кузнецовым, Судейкиным. Это было так интересно!

Н.М.: Самая главная моя встреча была с сестрой Филонова в 1977 году. Она много помогала мне. Помогала, как могла. Потому что, например, она передала на временное хранение в Русский музей огромное количество картин Филонова, но, хотя они по-прежнему ей принадлежали, в музее не разрешили показать их мне. Вот такие были неприятные моменты. Впрочем, у нее оставались какие-то маленькие вещи, акварели, поэтому можно было понять, что делал Филонов. Она меня отправляла и к разным коллекционерам, у которых были его работы.

Как вы познакомились и стали вместе работать?

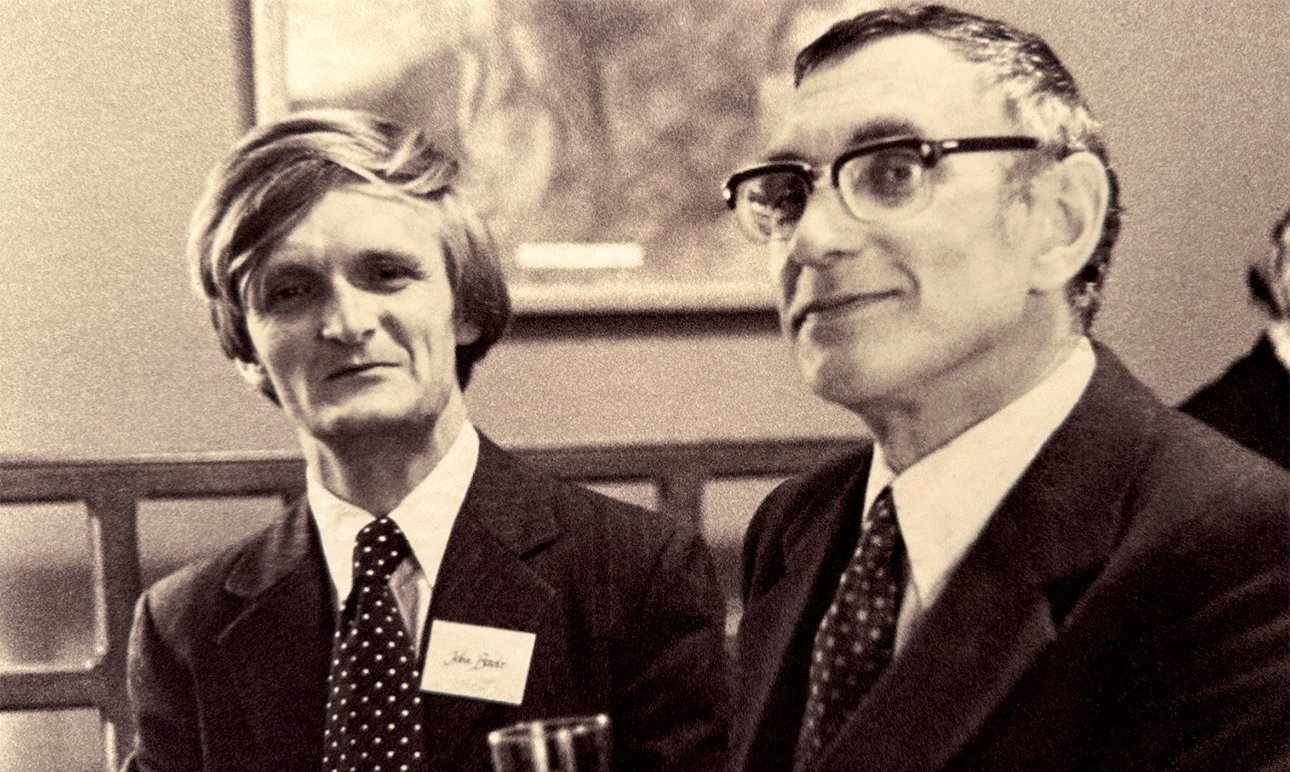

Д.Б.: Когда Николетта училась здесь в 1973 году, ей тоже дали в качестве научного руководителя Дмитрия Сарабьянова. Так у него появилось два иностранных стажера: англичанин и итальянка. Он все время предлагал мне познакомиться с Николеттой, ведь мы оба занимались русским искусством, а я все время отвечал: «Нет, не хочу». Я родился в 1943 году, во время войны, и для нашей семьи, как и для многих британцев, Германия и Италия были враги, с людьми оттуда мы старались не общаться. Поэтому у меня и была такая реакция, хотя сегодня это кажется глупым. Но Николетта узнала через Сарабьянова о том, что я интересуюсь Филоновым, что пишу о нем книгу, а ведь это был и ее герой тоже. Она к тому моменту уже написала монографию о нем на итальянском языке, но издать ее не смогла, потому что издательство обанкротилось. И ей захотелось узнать, кто этот Боулт, который пишет о Филонове. Тогда она поехала к этому Боулту, который на тот момент уже жил в Америке, в Техасе, чтобы попробовать сделать книгу вместе. Это был 1980 год, просто деловая встреча. Потом мы встретились уже в Париже и там 25 декабря влюбились друг в друга. А в 1983 году вышла наша совместная книга про Филонова, первая монография о нем, которой мы очень гордимся.

Как видно на вашем примере, западным искусствоведам было во многом проще исследовать русский авангард. И именно на Западе вышло множество важных исследований, появились такие крупные специалисты, как вы, Шарлотта Дуглас, Кристина Лоддер. А каких бы вы выделили советских и российских авторов, помимо Сарабьянова, которые внесли весомый вклад в изучение авангарда?

Д.Б.: Среди гигантов был Евгений Ковтун в Русском музее, который любил авангард и старался писать как можно больше. И Алла Повелихина, которая открывала Матюшина. В Москве был Анатолий Стригалев. Он все знал про Татлина и постепенно писал: статейку тут, статейку там.

Н.М.: В Италии был такой Георгий Крайский, который работал под именем Джорджо Крино. Он эмигрировал в Италию с семьей, окончил университет, стал славистом, преподавал, а в 1960‑х начал посещать Россию. И поскольку он говорил по-русски очень хорошо, он поддерживал связи с оставшимися героями авангарда, особенно с Алексеем Крученых, который отправил ему целые коробки с футуристическими книгами и манифестами. И поскольку Крайский был русский в душе и очень щедрый, он подарил это все итальянским исследователям. Мне осталась только одна маленькая книжка, последняя, потому что я с ним встретилась позже, чем другие.

Нет ли у вас ощущения, что русский авангард к настоящему времени изучен достаточно хорошо? Что в таком случае остается следующим поколениям авангардоведов?

Д.Б.: Мне кажется, что до сих пор надо больше изучать сравнительный, интернациональный контекст. Скажем, итальянский футуризм и Попова, Розанова. Или кубизм и Малевич. Об этом пишут, но недостаточно. И потом — все забывают, что не было такой группы, не было такого движения, как «авангард». Это наше постфактум. Были радикальные художники, но «авангарда» не было.

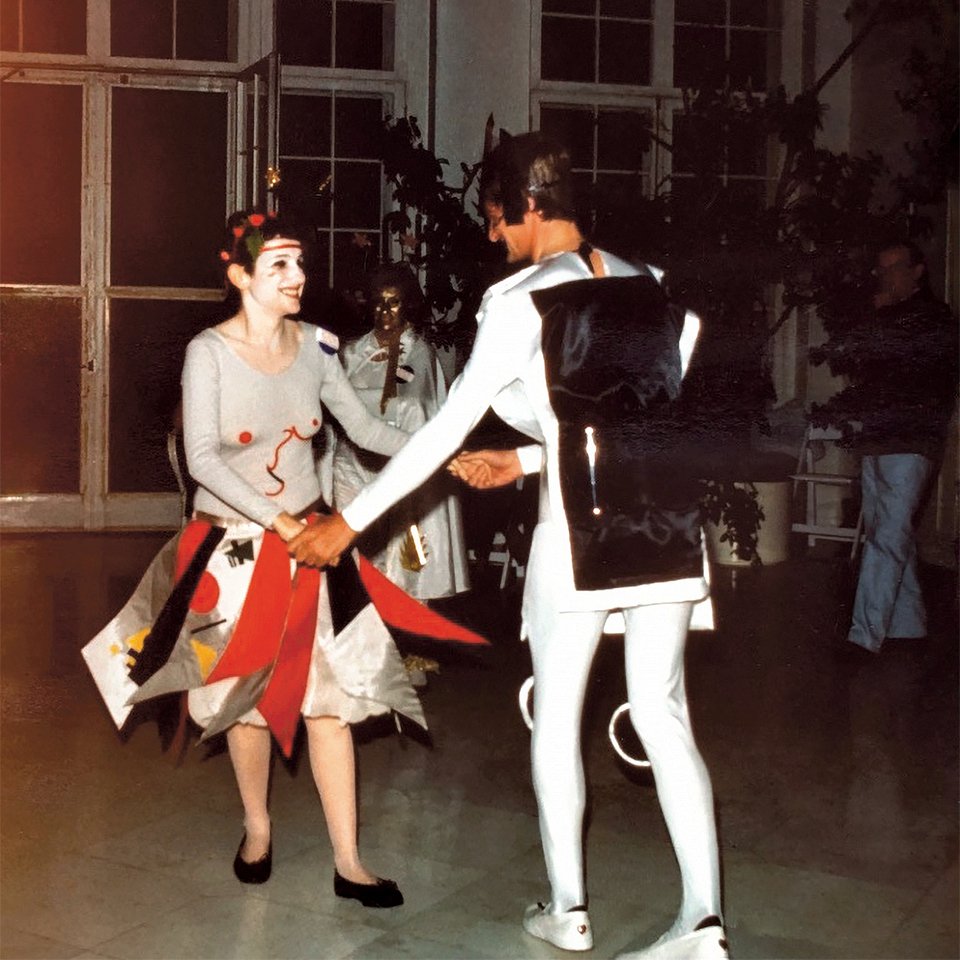

Н.М.: Мы приближаемся к следующей декаде. Многие студенты сейчас изучают соцреализм, «суровый стиль», семидесятников (не диссидентов, потому что к ним интерес уже был). Это все то, что мне лично не нравится. Помню, войдешь в ГТГ в 1970-е годы, а там невероятно скучно: одна темная реалистическая живопись. Тогда как в Европе искусство было очень экспериментальным: перформансы, боди-арт… Один из наших искусствоведов, очень красивая женщина, однажды открывала конференцию и, рассказывая про боди-арт, раздевалась. А тут фигуративное искусство — темное, банальное… Но сейчас студенты занимаются этим.

Вас связывает многолетняя дружба с Франциско Инфанте. Вы пишете тексты практически для каждой его выставки. А кто-то еще из этого или последующих поколений художников вам интересен?

Д.Б.: Надо сказать, что Франциско для нас — это особый друг. Из современных художников нас интересует еще Александр Пономарев, мы писали о нем. Владимир Наседкин очень талантливый. Еще я писал о Плавинском, Шварцмане. Но нельзя сказать, что я увлекался нонконформистами. Я, конечно, знал о них, но все это имело какой-то политический оттенок, и мне это было чуждо.

Н.М.: Меня, скорее, интересовало, существуют ли здесь эксперименты в духе радикального боди-арта или визуальной поэзии. Конечно, такие художники тут были, но они не знали, как себя назвать. И поэтому начали в очень широком смысле использовать слова вроде «перформанс», называть себя концептуалистами. Но тут была своя специфика, и эти слова оказались не совсем точны. Советский концептуализм — это не концептуализм, это что-то другое. У меня сохранилось письмо, которое отправили мне Римма и Валерий Герловины. Перед эмиграцией в США они по-дружески меня спросили: «Как нам позиционировать, как называть себя на Западе?» То есть они понимали, что русские и западные художники были отдалены друг от друга.

Вы изучаете русскую культуру, видите ее со стороны, а удалось ли вам найти в русском искусстве что-то особенное — такое, что отличает его от искусства Запада и Востока?

Д.Б.: Для меня русское искусство — это всегда загадка, всегда секрет. Здесь очень часто возникает вопрос о нуле, об отсутствии, неожиданности. «Не ждали» Репина, например, или «Явление Христа народу» Иванова. Елки-палки! (Смеется.) Обэриуты, «Черный квадрат», ничевоки... И часто русское искусство — это искусство крайностей.

Как вы думаете, почему за границей главными брендами русского искусства стали икона и авангард, а все остальное воспринимается как что-то провинциальное и второстепенное?

Д.Б.: В случае с иконами, мне кажется, тут коммерческие причины. В 1920-е годы были огромные продажи икон. Кому нужны иконы при коммунистическом режиме, правда? И поэтому их экспортировали на Запад, продавали за валюту, и в Америке образовались целые коллекции и даже музеи русской иконы. А почему авангард? Потому что это новые имена, не очередной Пикассо или Магритт.

Сегодня за границей происходит некая ревизия русского авангарда. Ряд художников — например, Казимира Малевича или Александру Экстер — начинают рассматривать как героев украинского, а не русского авангарда. Музеи даже меняют национальность художников на этикетках. Что вы об этом думаете?

Д.Б.: Наше мнение об этом сложилось до текущей интернациональной ситуации. Я понимаю, конечно, что Малевич и Экстер не совсем русские, но тогда этого никто не различал, и все они учились в основном в Москве и в Петербурге.

Н.М.: Они входили в одни круги и группы: Союз молодежи, «Бубновый валет». И наверное, было бы неправильно отделять их от общего, от общей почвы.

Д.Б.: Если пойти по этой дороге, то тогда географическая или этническая принадлежность станет доминировать над философскими или эстетическими свойствами. Эти дорожки будут становиться все уже, уже и уже. В конце концов, произведение искусства остается произведением искусства. Без границ.

Расскажите про вашу грандиозную коллекцию книг. Вы когда-нибудь пытались их подсчитать?

Д.Б.: Вообще, у нас две библиотеки: одна в Италии, а другая в Калифорнии. Мы уже каталогизировали библиотеку Николетты — в ней 10 тыс. книг. А у меня где-то 30 тыс.

А что самое главное и ценное в ваших библиотеках?

Д.Б.: Я горжусь своей периодикой. Особенно начала века. У меня много номеров. Это «Столица и усадьба», «Мир искусства», «Весы», «Аполлон», полный комплект журнала «Старые годы». Есть редкие эмигрантские журналы, такие как «Иллюстрированная Россия» или нью-йоркский «Новый журнал». Есть старые книги. Например, книги мирискусников с иллюстрациями Бенуа, Добужинского, Бакста. Колоссальная секция нонконформистов. Еще я очень люблю телефонные книжки. У меня есть первая дореволюционная российская телефонная книга — 1898 года. Красный толстый, солидный справочник. Открываешь, а там Лев Толстой. Можно позвонить Толстому! (Смеется.) И Чехов есть. Еще у меня есть телефонная книга 1912 года. И 1926-го, уже советская. Там — товарищ Сталин, его телефон. Можно звонить! Это очень интересно. Каждый год выходил новый справочник, а старый выбрасывался, поэтому они очень редкие.

Н.М.: Самая ценная и уникальная часть моей библиотеки — та, которая связана с танцами. Я начала заниматься темой, которой раньше никто не занимался. Все писали о русском балете, Елизавета Суриц писала об общем контексте танца. Я же начала изучать ритмопластические эксперименты 1910-х, 1920-х, 1930-х годов, в которых были задействованы и танцоры, и художники. Теперь у меня очень большой архив: фотографии, рисунки, каталоги.