Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Точкой отсчета новой экспозиции «110 | Российский дизайн 1915–2025» Московского музея дизайна в Западном крыле Новой Третьяковки стала «Последняя футуристическая выставка картин „0,10“», где вместе с появлением «Черного квадрата» прозвучала идея о том, что искусство — для всех. Ленин позже оформил ее в крылатую фразу «Искусство принадлежит народу». Впрочем, ее здесь не цитируют, зато мысли творцов новой утилитарной эстетики рассыпаны по стенам пространства, которое единственный в России специализированный музей дизайна занимает в качестве резидента с 2019 года. Здесь важен смысл. Дизайн — самое что ни на есть народное искусство, пусть это английское слово и вошло в оборот в СССР лишь в 1960-х годах.

Дизайнер экспозиции Степан Лукьянов обыграл точку отсчета в ее названии, врезав в кружок нуля в числе 110 квадратик, тем самым напоминая о знаковом произведении Казимира Малевича, что хранится за стенкой — в зале Новой Третьяковки. (Московский музей дизайна занимает в ее стенах пространство бывшего Центрального дома художника, переданного Третьяковской галерее в 2019 году.) Первая витрина, открывающая экспозицию, выкрашена в красный, который выделяет новаторский «Белый» сервиз идеолога супрематизма. «Это не чайник, но идея чайника», — говорил сам Малевич о посуде, эскиз которой создал для Государственного фарфорового завода (бывшего императорского). Упрощенные формы здесь работают не на удобство, а как концепция. «Белый сервиз» 1923 года представлен репликой 2015 года. Рядом с ней ваза ученика и друга основателя УНОВИС — Николая Суетина (тоже в реплике), а также работа современного дизайнера Алана Воуба, созданная по принципу конструктора. Его проект «Империя» тоже не просто утилитарная вещь, посуда, но исследование роли так называемой бумажной архитектуры в контексте XVI–XXI веков.

Подобные пересечения — исторических и современных предметов с культурным кодом прошлого — сопровождают всю выставку, выстроенную витиеватым маршрутом. Сто десять лет мы проходим как циклы, где знаковая система сменяется изобразительностью, потом снова возвращаясь к символике и концепции. Особой гордостью создательницы Московского музея дизайна Александры Саньковой стала система открытого хранения, которая дала воздух новой экспозиции и позволяет знакомиться с историческими материалами и предметами в своем режиме. Экспонаты и витрины стоят на белых минималистичных стеллажах, из которых легко выдвигаются ящики. В первом таком ящике под стеклом можно найти раритетный журнал «Футуристы» (№ 1–2, 1914) или альманах «Уновис» (1920) с эскизом будетлянского богатыря для революционной постановки «Победа над Солнцем».

Помимо выставки «0,10», в музее напоминают и о прошедшей в том же 1915 году, но уже в Москве выставке «Современное декоративное искусство. Вышивки и ковры по эскизам художников», где супрематизм работает непосредственно на оформление быта. Мастера из артели села Вербовка изготовили по эскизам Ксении Богуславской, Казимира Малевича, Любови Поповой, Ивана Пуни, Ольги Розановой, Надежды Удальцовой, Александры Экстер, Георгия Якулова сумочки, шарфы, чехлы для подушек, веера, ширмы, ленты, пояса и многое другое. За несколько лет сотрудничества были созданы сотни предметов с супрематической символикой. Артель в Вербовке закрылась в 1919 году; ее основательница Наталья Давыдова была репрессирована, потом уехала в Париж, где продолжила заниматься вышивкой и даже какое-то время работала у Коко Шанель. В том же 1919-м Малевич отправился преподавать в Витебск. Предметы, созданные вербовской артелью, не сохранились, зато остались их фотографии, по которым современные дизайнеры сделали реплики. Большинство исполнено к 100-летию артели творческим объединением AGORApro. Они показывались на разных площадках, а теперь попали в коллекцию Московского музея дизайна.

Конструктивистские опыты, приложенные к повседневной жизни, тем не менее продолжились. Среди красных, белых и черных стен зритель найдет печатные агитационные плакаты и афиши, стулья и столы, одежду и макеты супрематических интерьеров.

Затем вслед за историей выставка делает вираж и выруливает из пространства геометрических форм и лаконичных цветов в ар-деко и неоклассику. Цвет стен меняется на приглушенно-синий, разбавленный белым. На этом фоне зритель найдет затейливо украшенные трюмо, платья с цветочными принтами, тяжеловесные кресла, исполненные, несмотря на монументальность, в плавных линиях. Дизайн 1930–1950-х годов сочетает элементы классицизма, ампира и барокко с официальной символикой. Авангард оказался слишком радикальным для новорожденной Страны Советов, а неоклассика, особенно в архитектуре, пришлась как нельзя кстати для утверждения образа могущественного государства.

Имперский стиль с его характерными письменными столами, отделанными зеленым сукном, с богатыми хрустальными люстрами и метро-дворцами в эпоху оттепели кардинально меняется. Гамма этого периода, осененного космическими идеями, становится небесно-голубой, дизайн вновь стремится к лаконичности и функциональности. Акцент тут сделан на производственном дизайне: вместе с конструкцией спутников, остановок или тракторов продумывался внешний вид, отражающий стремления и идеи. Многие проекты, впрочем, выходили на производство совсем иными. Как, например, модели Владимира Арямова, идеи которого горячо поддерживал основоположник советской школы автодизайна Юрий Долматовский. Горбатый кузов автомобиля «Победа» в эскизе больше напоминал ракету, нежели на выходе в производство. И все же космический модернизм вывел на новый уровень повседневные условия жизни.

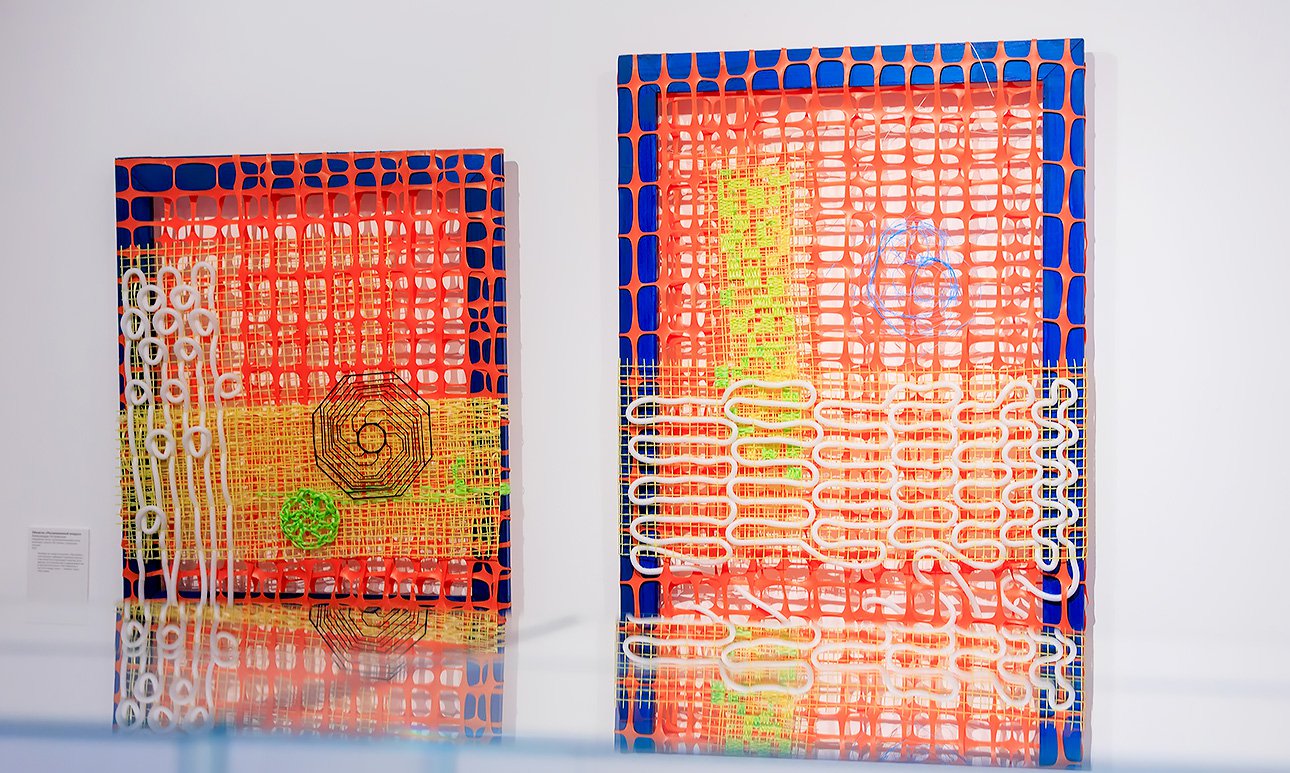

Экспозиция цепляет как раз тем, что здесь много очень знакомых и знаковых вещей, сложенных в рассказ. Постепенно мы приходим к современности, где можно встретить ровер (причем над ним парит модель летающего города Георгия Крутикова, олицетворяя собой воплощенные мечты творцов начала ХХ века), дизайнерские зеркала, обрамленные старинными наличниками (что подчеркивает тренд на аутентичность), мебель и вазы, напечатанные на 3D-принтере. Финал двойной: с одной стороны представлены предметы дизайна и одежды с советским кодом, который так популярен ныне, с другой — раздел национального дизайна, где современные утилитарные объекты дополняются элементами разных культур. Здесь, например, можно найти детский стул, спинка которого декорирована традиционным дагестанским мотивом эпохи ранней бронзы, а сиденье украшено длинной овечьей шерстью.

«Россия — многонациональная страна, поэтому этот раздел называется национальным, а не российским. Сейчас можно отметить большой интерес к локальным культурам и общий — ностальгирующий по советской оттепели, — рассказывает нашему изданию Александра Санькова. — Если в 1990-е было много итальянского, западного дизайна с обильным золочением, то сейчас опять запрос на чистоту и простоту, функциональность и системность. При этом дизайн всегда развивается вместе с технологиями и материалами. Искусственный интеллект только зашел на российский рынок, и, думаю, сейчас с ним будет связан новый виток в дизайне».