Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Уже три года в Лондоне не проводятся знаменитые русские торги, существовавшие в той или иной форме с конца 1980-х. Золотая была эпоха: потомки русских эмигрантов и знаменитости вроде Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской или принца и принцессы Майкл Кентских, родственников Романовых, фланируя с шампанским, оценивали лоты — предметы искусства эпохи императорской России, большая часть которых происходила из частных коллекций эмигрантов, покинувших страну после революции. Затем контингент сменился: подтянулись «новые русские» и олигархи, — и вкусы публики поменялись. Этот рынок, пока не наступил 2014 год, бурно развивался. И вот стоило ему вновь поднять голову, как грянул кризис 2022 года и впервые за несколько десятилетий аукционы русского искусства отменили.

И все же рискну отметить, что, несмотря на отсутствие знаковых торгов, в 2024 году продажи русского искусства в крупных лондонских аукционных домах немного восстановились. Правда, теперь его подают под завуалированными названиями: «Парижская школа и другие мастера» у MacDougall’s или «Фаберже, имперское и революционное искусство» у Sotheby’s. У Christie’s ничего замечено не было, а вот Bonhams упорно сосредоточился на советском нонконформизме и последние несколько лет с завидным постоянством проводит в Париже посвященные этому искусству торги.

Но русские торги никогда не ограничивались русским искусством, и, учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, это повод серьезно задуматься. Когда в 1980-х годах аукционные дома начали активно проводить тематические торги, это был хороший ход, чтобы адресно обхаживать определенные категории коллекционеров из определенных стран или культурных страт. Более 30 лет на русских торгах в Лондоне и Нью-Йорке предлагали работы художников, родившихся в странах, некогда входивших в состав Российской империи, а иногда и иностранцев — работавших в России немцев, французов и британцев, а также искусство с антисоветским подтекстом, который сохранялся до конца 1990-х годов.

После распада Советского Союза его бывшие республики начали активно искать и продвигать собственную культурную идентичность, но западные аукционные дома, для которых русское искусство было огромным лакомым куском, их поиски не поддержали. Мне вспоминается один случай, произошедший несколько лет назад. Ко мне в гости приехал посол Грузии в Великобритании и с возмущением и разочарованием спросил, что грузинские художники делают на русских торгах.

До середины 1980-х годов русское искусство было разбросано по разным аукционам. Так, полотна Ивана Айвазовского могли предлагаться на торгах европейского искусства XIX века, а работы Наталии Гончаровой — на аукционе модернизма и импрессионизма. И только произведения декоративного искусства и иконы выносились в отдельные специализированные аукционные каталоги.

Сегодня мы фактически откатились в 1980-е: самая дорогая картина российского художника, проданная в Лондоне в прошлом году, участвовала в «Аукционе искусства XIX века и Великобритании» у Bonhams. Чтобы найти русскую живопись, раскиданную по разным тематическим торгам, сегодня придется попотеть.

Тем не менее я не думаю, что этот статус-кво русского искусства сохранится на аукционах, как только завершится текущая неопределенность и пройдет больше времени после всех этих потрясений. Если русские торги в том виде, в котором они существовали десятилетиями, никогда не вернутся, то им на смену придет нечто аналогичное, поскольку, несмотря на экономические санкции и политические сдвиги, рынок этот очень перспективен. Хотя бы потому, что сейчас очень много состоятельных коллекционеров с постсоветского пространства живет на Западе (это и те, кто эмигрировал, и их дети). На мировом рынке искусства дела в последнее время идут не очень хорошо, и большие аукционные дома должны занять более гибкую позицию, чтобы охватить все возможности, а не только бить по отдельным мишеням. Ведь разнообразие и открытость — залог успешного бизнеса.

Впрочем, это лишь небольшая доля позитива на фоне мрачной ситуации, сложившейся в 2022 году, когда международный рынок российского искусства схлопнулся.

Как и когда эта хрупкая конструкция вновь отстроится, остается только гадать. Одно можно сказать наверняка: вкусы меняются. И мы наблюдаем устойчивый интерес коллекционеров к религиозному искусству, русским иконам, традиционной живописи и вещам с патриотическим подтекстом или имеющим определенную историческую ценность. Но не временное ли это поветрие и какие тренды ждут нас дальше?

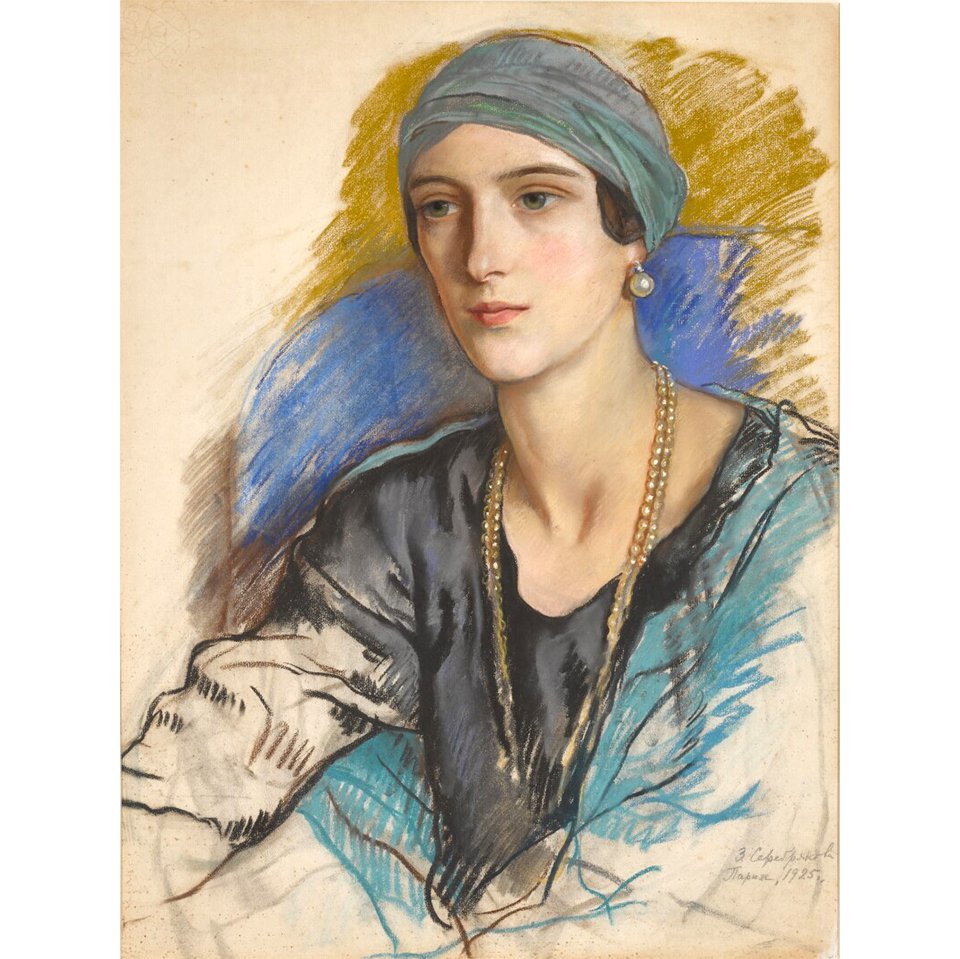

Бум на русскую историю был особенно заметен на осенних торгах Sotheby’s, где на продажу были выставлены три портрета кисти Зинаиды Серебряковой (1884–1967): князя Феликса Юсупова, его супруги, в девичестве княжны Ирины Александровны Романовой, и их дочери, княжны Ирины Юсуповой, написанных в 1925 году. Тогда Серебрякова жила в Париже и, чтобы заработать, принимала заказы от русских эмигрантов. В совокупности эти лоты принесли €750 тыс., что значительно превысило прогнозы.

Гвоздем торгов Bonhams и самым дорогим лотом года в Лондоне стал образец исторической живописи Василия Поленова (1844–1927), полотно из цикла «Жизнь Христа», которое ушло с молотка за £1,4 млн.

Аукционы русского прикладного искусства, включая Фаберже, в 2024 году прошли очень хорошо как у Christie’s и Sotheby’s, так и в Нью-Йорке, который традиционно остается отличным рынком для изделий этой фирмы, отчасти потому, что за ними охотятся и американские коллекционеры.

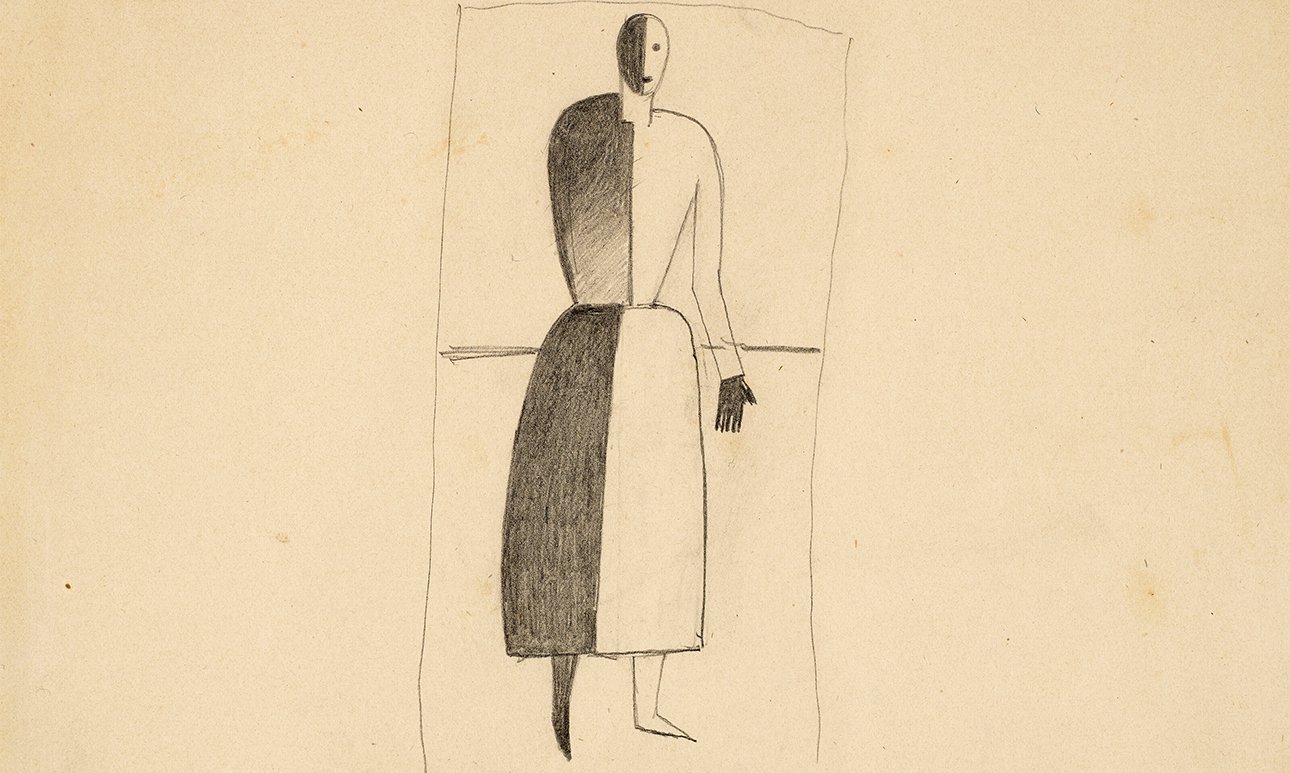

В ноябре на аукционах Christie’s и Sotheby’s успешно продавались произведения русских и украинских художников. В особенности несколько редких работ на бумаге художников-авангардистов из коллекции американского дизайнера румынского происхождения, филантропа Мики Эртегюн. «Ритм цвета» Сони Делоне (1885–1979) — поздняя работа, созданная в 1954 году, хотя и в ее ранней манере, — ушел за $100,8 тыс., оставив позади первоклассные вещи Казимира Малевича (1879–1935) и Александра Богомазова (1880–1930), которые тем не менее тоже показали хороший результат. Супрематическая «Магическая конструкция» Малевича была продана за $94,5 тыс., что почти втрое превысило эстимейт, а «Букет с осенними листьями. Натюрморт» Богомазова принес $81,9 тыс., что стало мировым рекордом для работ этого художника на бумаге.

Из-за последствий Brexit, который встряхнул лондонский рынок и способствовал росту продаж на европейском континенте, Sotheby’s в последние несколько лет проводит аукционы в Кельне. В ноябре там выставили на торги небольшую, но высококлассную коллекцию современных и авангардных работ из частного собрания одного немецкого коллекционера. Среди жемчужин — ранняя крупноформатная картина Виктора Пивоварова (р. 1937), за которую отдали €108 тыс., что вдвое превысило предварительную оценку. Борьба развернулась также за произведение Ивана Чуйкова (1935–2020) из его знаковой серии «Окна», посвященное Айвазовскому, которое ушло за €72 тыс., и за фантастическую вещь Леонида Пурыгина (1951–1995) с надписью на русском языке «Демократия и гласность, я за Горбачева». И все же не обошлось без разочарований: большая картина «Чья это муха?» Ильи Кабакова (1933–2023), программная для художника работа, напоминающая о его знаменитой инсталляции «Коммунальная кухня», не нашла покупателя.

Те из нас, кто следит за развитием внутреннего арт-рынка в России за последние несколько лет, видят совершенно иную картину, чем на Западе: дела здесь идут прекрасно. Российские аукционные дома, такие как Vladey, продолжают проводить многочисленные аукционы российского искусства. Появляются в игре и новички. Например, «АукциON» — аукционный дом, основанный Ольгой Поповой. Этой осенью он провел свои первые торги, где предлагались работы советских нонконформистов и современных российских художников.

Также открываются новые ярмарки современного искусства, где, по слухам, картины буквально «сметают со стен».

Однако одной из болей российского внутреннего рынка остается нехватка на аукционах действительно высококлассных шедевров. Лучшие работы обычно продаются приватно, так что нам, экспертам, приходится только гадать о реальных размерах и масштабах российского арт-рынка. А пытаясь проанализировать опубликованные результаты продаж на московских аукционах, приходишь к выводу, что никакого бума нет, поскольку традиционно уровень продаж на публичных торгах невысок, зачастую уходит лишь половина лотов.

Официально высокие показатели продаж — это признак зрелости рынка и важный индикатор стабильности для коллекционеров, и отсутствие этих факторов создает впечатление, что дела плохи.

Исключением этой осенью стала картина Олега Целкова (1934–2021) «Ребенок с воздушным шариком» (1988), проданная на Vladey за почти рекордные €575 тыс. (мировой рекорд был установлен в 2021 году на аукционе Sotheby’s за «Мальчика с воздушными шариками», за которого не пожалели €671,5 тыс.).

Отсутствие прозрачности на российском арт-рынке приводит к тому, что нередко такие результаты вызывают вопрос: а реальная ли это цена?

Можно относиться к этому как угодно, но, пока на внутреннем аукционном рынке нет прозрачности и честной конкуренции, он всегда будет в определенной степени завязан на том, что происходит на Западе. Даже если цены в Лондоне не являются точным отражением того, что происходит собственно на местах, в России, где и находится ядро рынка. Такова реальность, и это никак не изменишь.

Впервые опубликовано в Art Focus Now.