Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Бывают люди, которым на роду написано стать героями мифов — и это фатум, от уровня развития цивилизации и культурных кодов эпохи вряд ли зависящий. Художник Виктор Попков (1932–1974) принадлежал именно к такому человеческому подвиду. Ему не нужно было искусственно выстраивать персональную мифологию, он вообще вряд ли задумывался о подобном формате (в отличие от карьеры, двигать которую он как раз пытался, хотя и непоследовательно). Мифология в его случае строила себя сама, причем задолго до 12 ноября 1974 года, когда Попков, не найдя такси и заглянув в стоявший поблизости автомобиль с просьбой подвезти, был застрелен инкассатором.

Этот трагический случай многих потряс в свое время, однако сам по себе он вряд послужил бы поводом для устройства монографической выставки в Государственной Третьяковской галерее полвека спустя. Было в судьбе и творчестве Попкова нечто более существенное, чем аура художника, будто бы исповедовавшего на советский лад небезызвестное кредо «живи быстро, умри молодым».

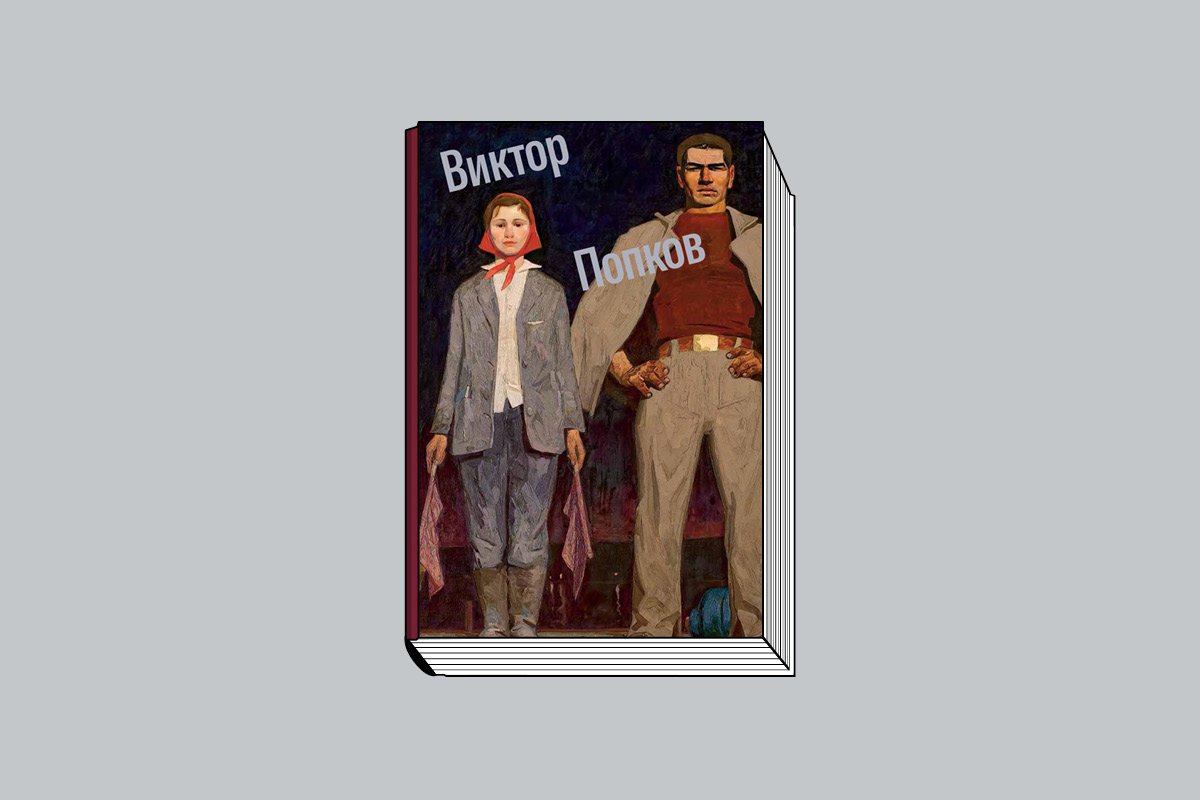

К нынешней выставке Виктора Попкова в ГТГ (до 11 мая) при поддержке Ольги Ярутиной, издательницы The Art Newspaper Russia, выпущен каталог, в котором не только воспроизведены две сотни экспонатов из ряда музеев и частных собраний, но и предпринята попытка осмысления того самого персонального мифа. Вернее, даже три попытки, поскольку статьи Фаины Балаховской, Александра Боровского и Кирилла Светлякова в равной мере продиктованы желанием разобраться, что же это был за феномен — и культурный, и социальный. Все три текста представляют собой, образно говоря, портрет художника от юности до зрелости. Помещенные под одной обложкой, они воспринимаются в почти модернистском ключе — как соединение трех ракурсов одного и того же объекта.

Портреты эти получились разными. Каждый из авторов разворачивает собственную панораму советской художественной жизни 1950–1970-х (жизни отнюдь не андерграундной, поскольку Попков не мыслил своего пути вне Союза художников, и все его метания и борения происходили внутри этого контекста). Боровский воссоздает такую панораму во многом по личным воспоминаниям, Балаховская — на основе документальных свидетельств, Светляков — через призму излюбленной им теории полистилистики. В итоге отличаются и черты главного героя, выявляемые из общего фона.

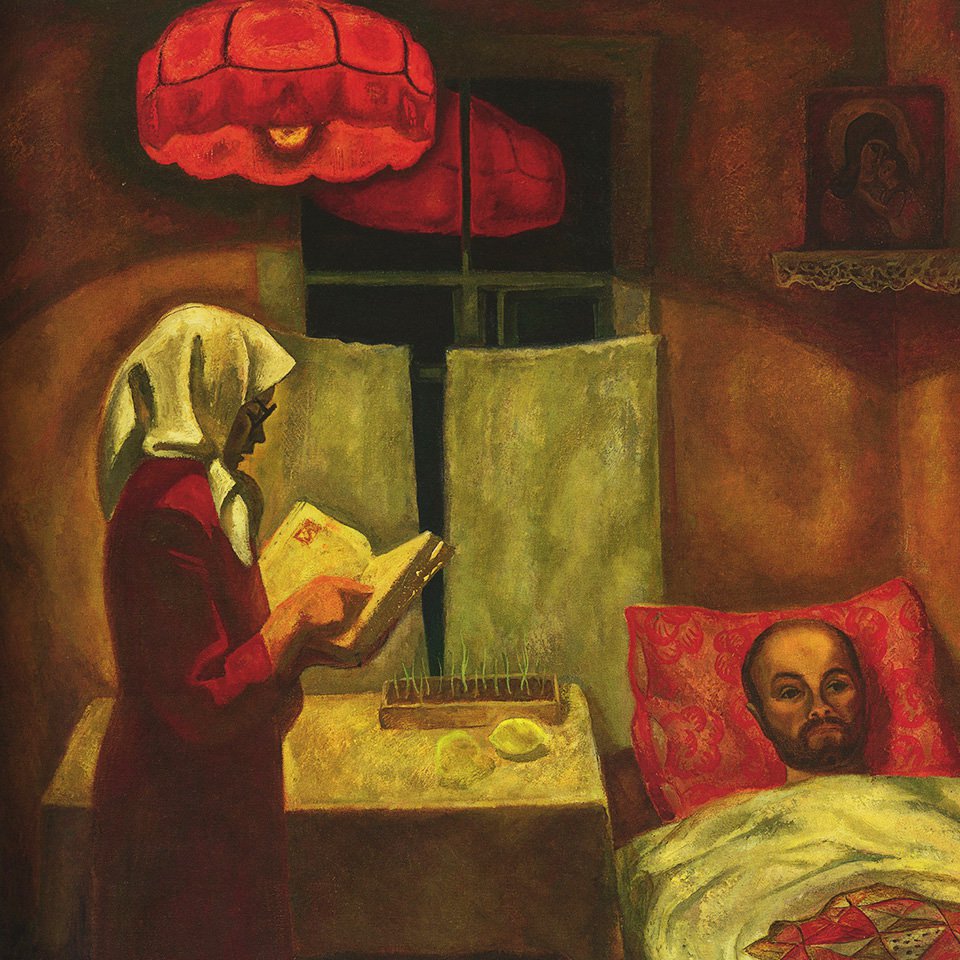

Впрочем, во всех текстах присутствуют «реперные точки», то есть рассматриваются, подробно или вскользь, этапные полотна: «Строители Братска» (1960–1961), «Воспоминания. Вдовы» (1966), «Шинель отца» (1970–1972), «Хороший человек была бабка Анисья» (1971–1973). Но и они трактуются авторами неодинаково. Иногда просто на удивление неодинаково. Скажем, картина «Строители Братска», эталонное произведение «сурового стиля», объясняется как угодно, но не через сопоставление с театральной авансценой — а ведь это чуть ли не первое, что приходит зрителю в голову, и даже если исследователю такая аналогия кажется неубедительной, стоило бы аргументировать почему.

Хотя есть аспекты, в которых мнения трех авторов полностью или почти совпадают. Например, в том, что касается «стиля Попкова» или «манеры Попкова». Вердикт выглядит не только единодушным, но и обоснованным: ни «стиля», ни «манеры» не существовало, потому что художник ни на чем надолго не останавливался. У него почти нет тематической или сюжетной преемственности, он не стал ни лириком, ни эпиком, ни «урбанистом», ни «деревенщиком»; на него влияли многие творцы из прошлого или настоящего, и эти влияния Попков стремился как можно интенсивнее «отработать», чтобы двинуться дальше. Даже лишь одна эта сквозная линия, прослеживаемая в трех текстах: как вышло, что Попков воспринимается цельным художником в отсутствие цельности, — создает интригу. И таких линий здесь возникает несколько, так что эксперимент с ракурсами следует признать удачным.

В статьях, о которых шла речь выше, анализируется преимущественно живопись Попкова. Между тем он был художником-графиком по образованию, и работа на бумаге всегда оставалась для него важной — не столько даже в части создания эскизов к полотнам, а как инструмент для «присвоения» натуры. В статье «Чуть-чуть яснее видеть мир…» Елизавета Ефремова демонстрирует именно эту сторону его творчества. Еще одна сотрудница Третьяковки, Элеонора Пастон, рассказывает историю о том, как Виктор Попков в начале 1970-х писал ее портрет. А еще Анна Маполис публикует свою беседу с двумя друзьями и соратниками главного героя проекта — Павлом Никоновым и Юрием Павловым.

В результате знакомства с каталогом складывается образ человека, который желал невозможного: быть вписанным в советскую художественную систему и одновременно пренебрегать этой «впиской», оставляя себе свободу воли, причем воли взрывной, непредсказуемой. Зазор между двумя интенциями со временем становился все драматичнее, но Попков ни одной из них не готов был поступиться. Пожалуй, его персональный миф — это миф о герое, который бесконечно дорожил своими глубокими внутренними противоречиями. Из них вырастало многое в его искусстве.