Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

В сборник эссе выдающегося американского историка искусства Линды Нохлин (1931–2017), изданный ее ученицей Аруной Д’Соуза, вошло 30 докладов и текстов о реализме, модернизме и современном искусстве, 7 из которых ранее не публиковались. Восемь разделов книги охватывают самую широкую проблематику — от телесности и секса до «академического искусства и смерти нарратива». «Изобрести современность» — глубокое исследование взаимосвязей между искусством, политикой, технологиями, а также роли самих художников и культурных институций в обществе.

При упоминании имени Линды Нохлин большинству приходит на ум одна ее книга, буквально манифест феминистского движения — «Почему не было великих художниц?», однако круг ее интересов не ограничивается трактовками произведений с этого ракурса. Сама Нохлин называла свою методологию исследований ad hoc, «по этому случаю»: выхватывая из художественного поля отдельную тему, она рассматривает даже, казалось бы, избитые сюжеты через уникальную призму.

Открывается сборник опубликованным впервые докладом на симпозиуме по истории искусств «Год 1848-й: революция в истории искусства» (1956). Начала она его довольно революционно: в самый разгар холодной войны — с цитаты из Карла Маркса. Именно это бунтарство и избегание модных, доминирующих в ту или иную пору взглядов объединяют все ее тексты. У Нохлин вызывают подозрения любые явления, получающие только восторженные отзывы и однозначные оценки: это рождает у нее желание углубиться в вопрос и рассмотреть его, руководствуясь именно своими видением и системой ценностей. Например, в эссе о выставке Анри Матисса она с самого начала ставит вопрос: а что стоит за всей этой лестью?

Конечно, доминантой остаются феминистский дискурс и дискриминация в более широком смысле понятия, а также темы телесности и сексуальности. Книга интересна уже тем, что искусствоведческие разборы и исследования переплетаются в ней с личными переживаниями и даже откровениями. Так, в разделе «Музеи и видение» Нохлин неожиданно признается: «Во времена моей юности, до того, как появились телевидение и интернет, музей — в основном Бруклинский, но и Метрополитен тоже — был основным источником сексуальных знаний и сексуальных фантазий». А также сетует, что никогда не имела особого успеха у мужчин.

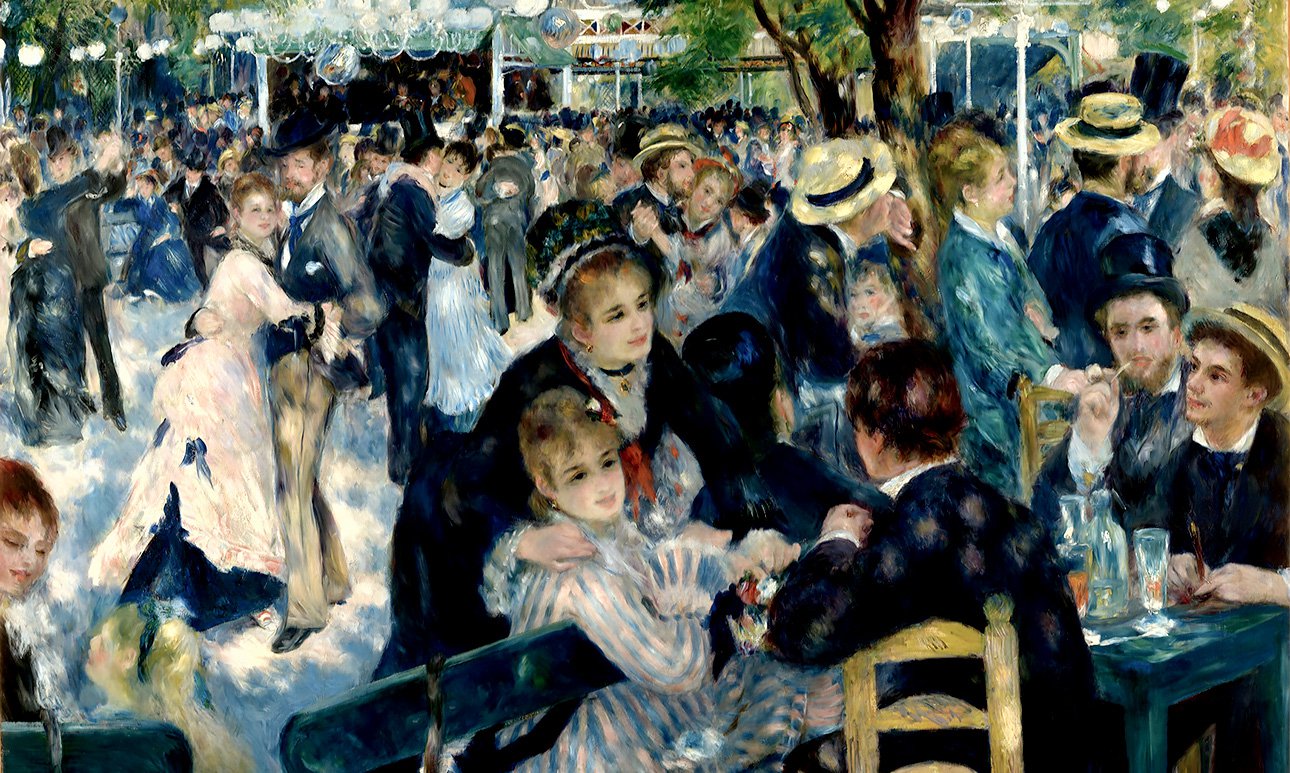

В разделе «Другой взгляд на историю искусства» автор рассуждает о том, как массовое сознание искажает факты. На примере отражения в английской живописи восстания сипаев, бунта индийцев против британских правителей, Нохлин показывает, насколько нелепо рассматривать другую, особенно такую далекую, культуру через призму колониальности. На картине Джозефа Ноэля Патона, своеобразного иллюстратора тех кровавых событий, изображены женщины, ожидающие неминуемую встречу с солдатами, весь их вид говорит о готовности покориться судьбе, позволив себя изнасиловать или убить. Именно таким в глазах викторианского общества виделся героизм женщин. В то же время оно относилось как к варварской к традиции самосожжения вдов, что считалось примером личного героизма в самой Индии. Нохлин призывает воспринимать изображения не как «прозрачные отражения реальности», а «как знаковые системы, продуцирующие значения».

Линда Нохлин была, как это сейчас называют, популяризатором искусства и подчеркивала важность работы с внехудожественной средой. Она настаивала на изучении массовых взглядов, поиске того, что нередко упускается из виду, и включении в художественную повестку классовых, гендерных и расовых вопросов. В конечном счете именно об этом и написана книга, в которой Нохлин призывает читателей перевернуть свои представления не только об искусстве, но и о социальных и политических условиях здесь и сейчас.