Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

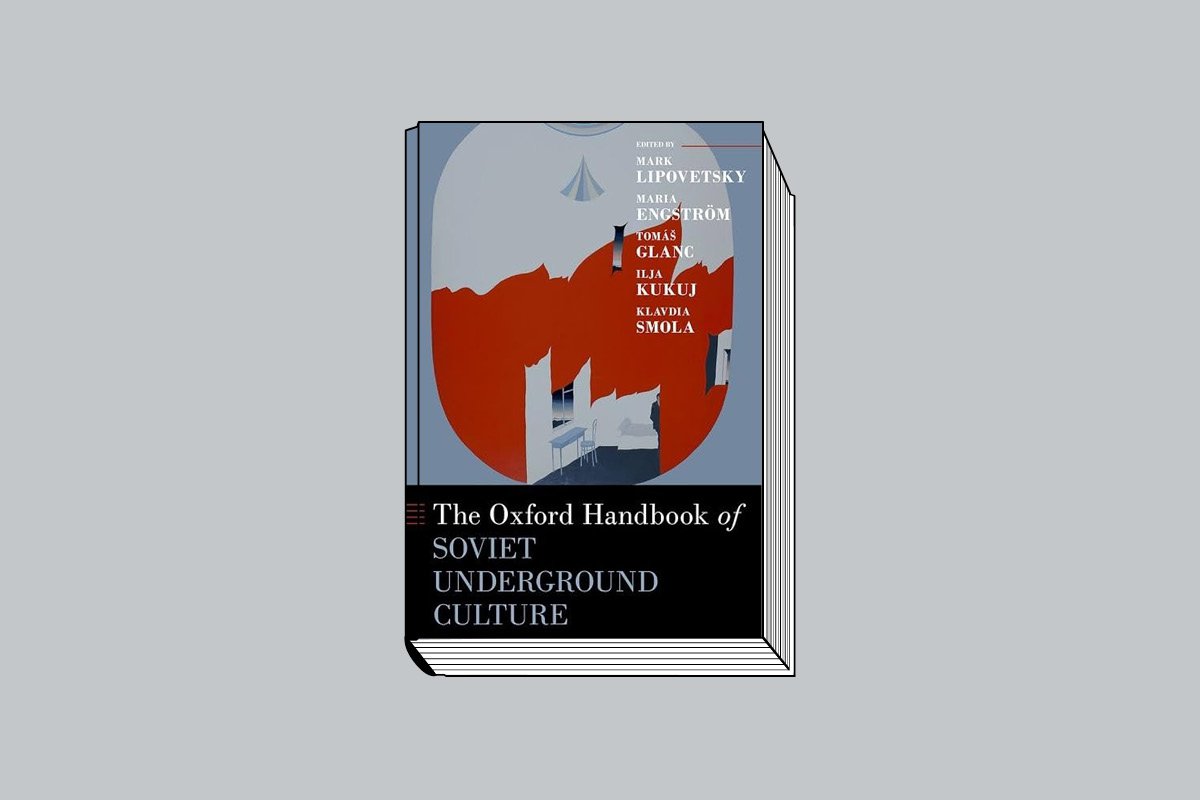

Это грандиозная книга, посвященная грандиозной теме. Над сборником эссе работал коллектив из полусотни авторов — тех, кто не побоялся провести нас, читателей, за ручку по этому дремучему лесу. Человеку непосвященному, вроде меня, наверняка будет интересно и в то же время жутковато узнать о бесконечных, постоянно меняющихся правилах и предписаниях. Как в знаменитом оруэлловском романе «1984», советский режим не ограничивался внешним контролем поведения граждан. Власти хотели, жаждали залезть в голову каждого, чтобы контролировать мысли людей. Это издание — летопись почти акробатических трюков, которые проделывали около сотни художников, чтобы втайне выстроить свои замаскированные, испещренные лабиринтами башни из слоновой кости. Неудивительно, что именно концептуализм стал ядром художественного инакомыслия.

Моим первым проводником в этот загадочный мир была Олеся Туркина. Честно говоря, поначалу меня не слишком привлек заголовок ее эссе — «Подпольное визуальное искусство: фотография, кино, концептуализм кадра», но она смогла реабилитироваться уже в подзаголовке «Зигзаг удачи», захватив мое внимание пересказом сюжета одноименной кинокартины Эльдара Рязанова. Это история Владимира Орешникова, всю жизнь мечтавшего о профессиональной камере «Зенит-6», потому что он хочет стать настоящим фотографом; но, выиграв в лотерею, наш герой покупает жене шубу.

Олеся Туркина очерчивает контекст неофициального искусства в советской культуре, которая вообще-то имела четко заданную официальную функцию — служение народу и партии. В частности, фотоаппарат стал инструментом пропаганды. Как пишет Туркина, «в конце 1920-х годов фотография приобрела огромную популярность, потеряв при этом свою независимость. Ее функция заключалась в том, чтобы служить „народу“, то есть партии и советской идеологии». Как ни парадоксально, это также привело к тому, что фотография стала оружием, позволяющим ставить под сомнение цели и правила правящей системы. Туркина пишет: «Постановление Президиума ЦК от 14 июля 1955 года „О разрешении въезда интуристов и ввоза фотоаппаратов“ можно считать началом официальной „оттепели“ в отношении фотографии».

Переключение между «заморозками» и «оттепелью», похоже, глубоко определяет российскую реальность — вплоть до далекого прошлого, какой бы режим ни оказывался у власти. Невозможно преувеличить опасность, которой подвергались многие художники любого масштаба, творя и существуя в узких рамках того общества. При этом граница между официальным и неофициальным искусством была размыта. Редакторы в предисловии отмечают: «Хотя жесткая бинарная оппозиция официальной культуры и андерграунда не вызывает никаких сомнений, сосуществование этих двух культур остается историческим фактом». Несмотря на провозглашенную цель — создать четкое, понятное искусство, «обращенное к народным массам, одобренное партийной цензурой и подчиненное догмам соцреализма», в разрешенной парадигме таинственным образом существовала музыка Дмитрия Шостаковича, фильмы Андрея Тарковского и романы Юрия Трифонова, тогда как другие творческие люди создавали культуру андерграунда. Это было невероятное хитросплетение — словно в тускло освещенном «Лабиринте» Ильи Кабакова.

Можно легко ввести себя в заблуждение, вообразив, что советский андерграунд находился в полной изоляции. Однако его представители прекрасно умели добывать и анализировать информацию. В книге есть целые разделы, посвященные интеллектуальным кружкам и сообществам. Об их структуре говорится в эссе Валентины Паризи, а также в статье Эйнсли Морс — она рассказывает о «промежуточных», тех, кто перемещался между официальным и неофициальным мирами.

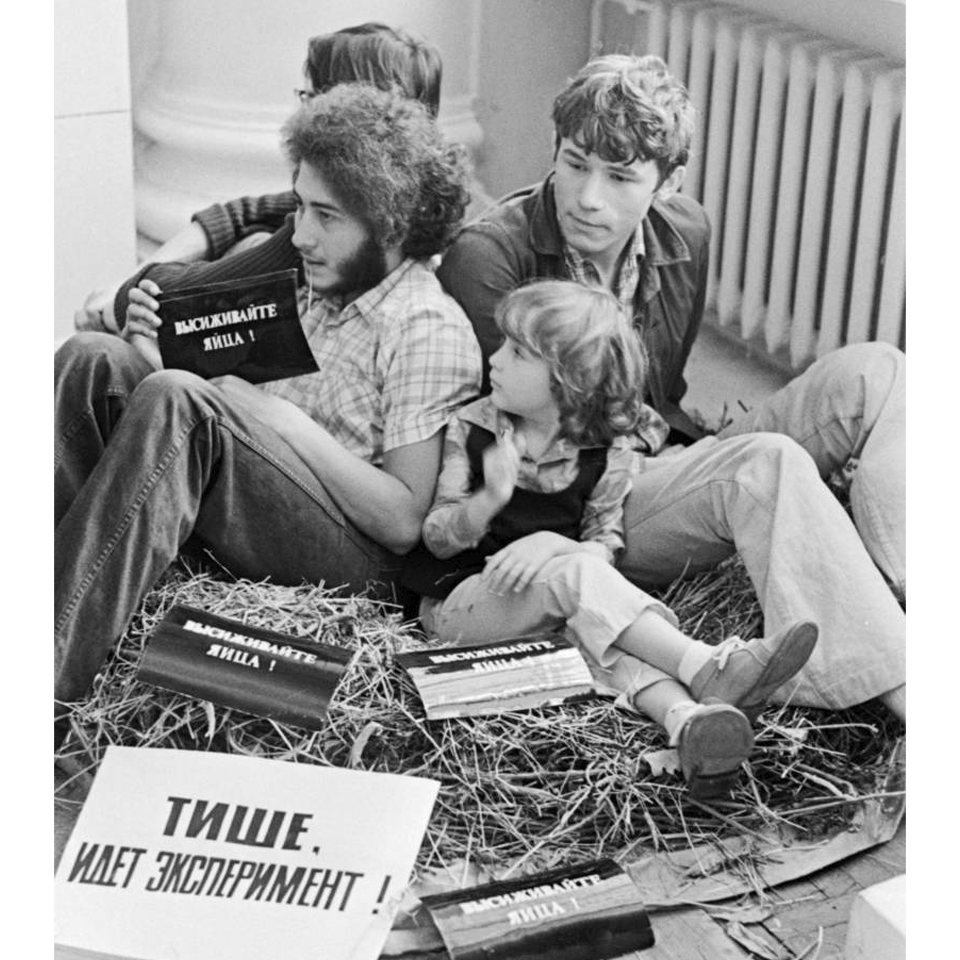

В заключение — об абсурде. Томаш Гланц, один из авторов гида, рассказывает о «младоконцептуалистах», показывая, что концептуализм вышел далеко за пределы кружка Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Виктора Пивоварова. В качестве доказательства искусствовед цитирует беседу двух концептуалистов второго поколения, Юрия Лейдермана и Сергея Ануфриева. «Я считаю, что любая попытка сейчас вернуться к традициям концептуализма, а именно к традиции разговора и дискуссии, абсолютно бессмысленна... Любой разговор Кабакова и Монастырского (лидера группы «Коллективные действия») имеет ценность, его слушаешь, как золото, но то, что у нас сейчас, — абсолютный идиотизм». Ануфриев продолжает: «Когда идеология становится бессвязной, она превращается в психодел».

Абсурд иногда спасал художников от ареста, это был защитный механизм. Однако его использование для критики советского режима можно сравнить с тем, как «Монти Пайтон» или Saturday Night Live поносят американский и британский образ жизни. Что ж, нам всем нужно в андерграунд.

Впервые опубликовано на английском языке в издании Art Focus Now