Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

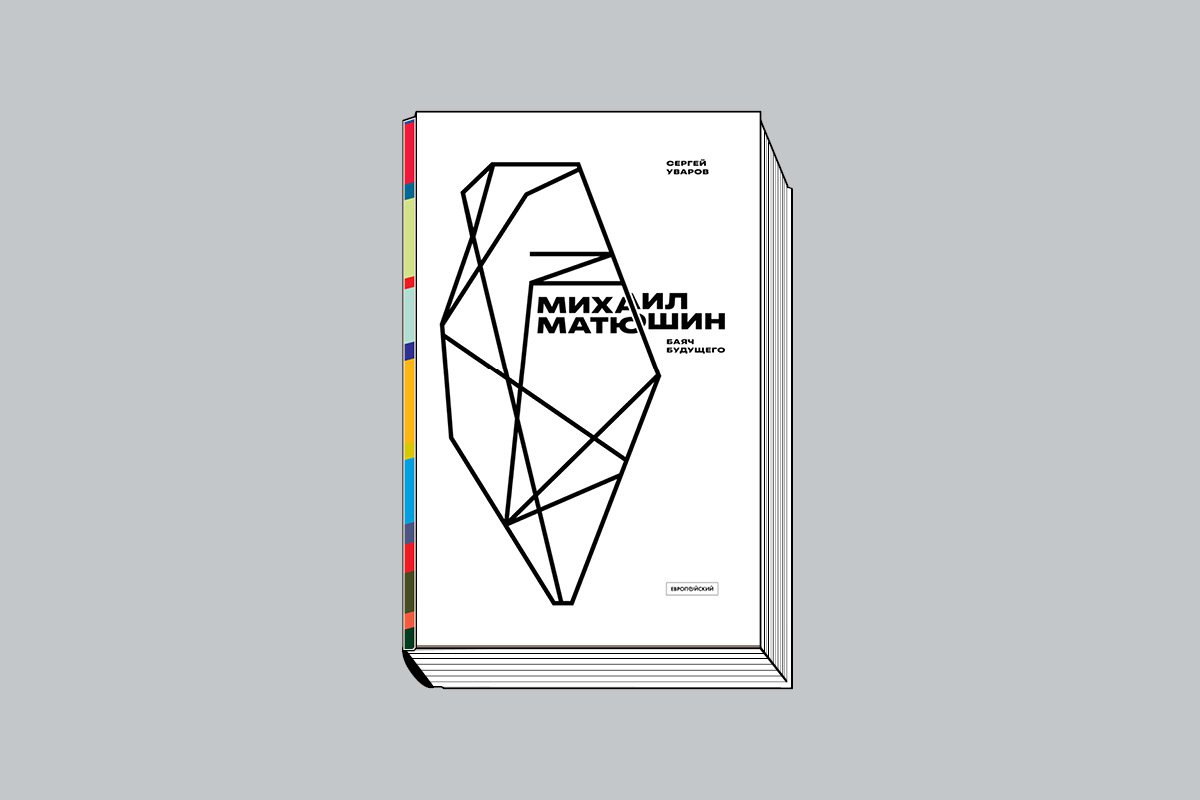

Хотя никаких примечательных круглых дат, связанных с Михаилом Матюшиным (1861–1934), не предвиделось, он вдруг стал главным авангардным героем этой весны: почти одновременно открылась посвященная ему выставка и вышли две книги. Любопытно, что эти события почти никак друг с другом не связаны. Музыковед Сергей Уваров, работая над книгой «Михаил Матюшин. Баяч будущего», изданной Европейским университетом в Санкт-Петербурге, не предполагал, что вскоре он станет одним из победителей грантовой программы Центра «Зотов» и сокуратором выставки «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро» (до 25 мая). По совпадению к ее открытию издательство НЛО выпустило документальный роман Александра Ласкина «Жены Матюшина», задуманный совершенно независимо.

Итак, авторы книг — музыковед и писатель, а не историки искусства. Но и Матюшин не только и не просто художник: «просто художники» не учат своих воспитанников писать пейзаж, сидя к нему спиной и буквально ощущая его затылком (так тренировалось «расширенное смотрение»). Еще он скрипач, который около 30 лет служил в придворном оркестре, а оставив его, написал музыку к футуристической опере «Победа над Солнцем».

Каждая из глав книги «Баяч будущего» посвящена разным граням ее героя — недаром он изображал себя в виде кристалла (набросок такого автопортрета попал на обложку). Но очевидно, что Уварова прежде всего интересуют Матюшин-музыкант, чья скрипка, по выражению Елены Гуро, «немного сошла с ума», и Матюшин-композитор, оставивший в наследство исследователям загадочный набросок оперы «Черви в муке». Кропотливая архивная работа позволила автору сделать несколько уточнений, касающихся важных дат в биографии «баяча», но главные его находки связаны именно с нотными записями, ранее неизвестными либо плохо изученными. Музыковедческая оптика дает о себе знать и тогда, когда речь идет о Матюшине как о художнике и теоретике. Так, в качестве показательного примера его графики Уваров рассматривает обложку к партитуре сочинения «Венерины танцы», а говоря о матюшинском мироощущении, обращается к цитате композитора Антона Веберна.

Если Сергея Уварова интересует музыка, то Александра Ласкина — жены. Хорошо, что не музы: это звучало бы пошло и неточно. Свою первую жену, Марию Патцак, Матюшин в мемуарах (они были изданы в 2011 году Музеем органической культуры) даже не называет по имени. Известен лишь один ее акварельный портрет. Интересно сравнить, как его воспринимают Ласкин и Уваров. Если писатель видит на портрете приземленную женщину, которой совсем не подходят «нежные и прозрачные краски, которые любит Михаил Васильевич», то исследователь считает, что эта ученическая акварель (Матюшин пришел к живописи относительно поздно, уже после 30 лет) говорит не столько о модели, сколько о живописце, который еще не выработал индивидуальную манеру.

Для художницы и поэтессы Елены Гуро статус музы, наоборот, тесноват: это «маленькое существо самой скромной внешности», как вспоминал о ней Матюшин, стало для него настоящим духовным наставником. Кажется, будто именно Гуро, которая «так любила природу, что сама уходила в нее», научила мужа зреть в корень, что он и начал практиковать не только в метафорическом, но и в прямом смысле, высматривая во время прогулок по лесу выразительные корни деревьев и демонстрируя их потом на выставках как скульптуры. Литературный портрет Гуро работы Ласкина получился проникновенным и, думается, точным: на своей палитре он смешал то, какой ее запомнили, и то, какой она прочитывается между строк ее книг.

Когда Ласкин пишет, что супруги преуспели в революции, это уже преувеличение: их опыты с импрессионизмом и кубизмом нельзя назвать радикальными. Творческие эксперименты Матюшина стали смелее уже после смерти возлюбленной (он пережил ее на 21 год, хотя был старше на 16). Да он и не спешил: первые места в авангардистской гонке его не интересовали, в отличие от того же Малевича, который норовил переписать дату рождения «Черного квадрата» на более раннюю.

«Москва полна абортами всяких „измов“», — сетовал Матюшин. Зачем производить еще один эмбрион для этой кунсткамеры? Поэтому не стоит удивляться, читая «Баяча будущего», что, придя к идее микрохроматической музыки еще в 1904 году, он разродился четвертитоновой темой «Ноты будетлянские» лишь в 1913-м. В этом смысле звание, вынесенное Уваровым в заглавие книги, Матюшину не очень подходит, пусть он и участвовал в Первом всероссийском съезде баячей будущего. Поэты-футуристы противопоставляли нахрапистого баяча томному, экзальтированному творцу из прошлого, а Матюшин этой нахрапистостью, похоже, не отличался. И вообще, его любимым героем был Дон Кихот.

Упоминание революционности Матюшина понадобилось Ласкину, чтобы оттенить фигуру его третьей жены — Ольги Громозовой. Она занималась распространением нелегальной социалистической литературы и даже сидела за это в тюрьме. Вошла в круг кубофутуристов, но едва ли духовно сблизилась с ними. Участвовала после смерти Гуро в спиритических сеансах: Матюшин хотел услышать через нее усопшую. Уже понятно: жизнь Громозовой достойна романа. Правда, она в нем становится антигероем. В тексте повсеместно подчеркивается, какая прозаическая это была женщина — не чета поэтичной, инопланетной Гуро. Чувствуется удивление автора, передающееся и читателю: как только Матюшина угораздило с ней сойтись? Кажется даже символичным, что, уже будучи вдовой человека, проповедовавшего «расширенное смотрение», Громозова полностью теряет зрение. После чего создает, надиктовывая тексты машинистке, несколько соцреалистических повестей. И мечтает написать картину. Ничего матюшинского, органического, мистического — просто улыбающийся Киров на фоне возделанного поля.

Такого внимания от матюшиноведов Громозова никогда не получала. Кто-то вскользь отмечал ее вклад в сохранение наследия мужа, кто-то (например, шведка Маргарета Тильберг) предполагал, что она могла вносить правки в его мемуары, вымарывая нелестные слова о советской власти. Ласкин, в свою очередь, присмотрелся к ней уж слишком пристально. Его повествование, воспринимаясь поначалу как сценарий увлекательного байопика, где-то к середине наскучивает, несмотря на множество занятных интерпретаций и цитат. Жаль, кстати, что он не поделился с читателем всеми своими источниками, как это сделал, например, Марчин Виха, написавший — тоже в жанре документального романа — книгу «Малевич: направление осмотра». Их перечень где-нибудь в конце оценили бы специалисты и просто пытливые умы.

Матюшин считал, что для того, чтобы целостно запечатлеть мир — цвета и звуки, пространство и движение, художнику нужно активизировать все органы чувств, ведь «наш глаз как бы слышит и наше ухо как бы видит». А чтобы постичь все грани самого Матюшина, нужны не только искусствоведы, но и музыковеды, и писатели — тогда он и открывается в расширенном восприятии.