Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Ярмарка «Арт Москва» 23–28 апреля представит проект «Исторические натюрморты Николая Смирнова. Частная коллекция», где будут показаны 20 картин — треть художественного наследия мастера. Куратором проекта выступит основатель одной из старейших московских галерей, эксперт в области русской живописи XIX–ХХ веков Леонид Шишкин.

Николай Смирнов (1938–2005) — выдающийся художник, чье творческое наследие ознаменовано созданием уникального жанра, «умного натюрморта», который сам мастер называл «историческим театром вещей». Историк искусства и профессиональный музейщик в возрасте 39 лет сделал смелый, но, как выяснилось впоследствии, верный выбор, бросив стабильную работу ради свободы творчества.

Хотя, по словам искусствоведа Елены Руденко, «в изложении биографии автора чаще всего приходится употреблять слова „вопреки“ и „наперекор“», в каждый из переломных моментов таланту приходили на помощь обстоятельства, верные друзья и ценители его тонкого, как в концептуальном, так и в техническом аспектах, творчества.

Если в Советском Союзе карьера практически любого успешного и востребованного художника шла по всем известным накатанным рельсам, то у Николая Смирнова это были, скорее, американские горки с неожиданными поворотами и мертвыми петлями. Например, он обрел известность на Западе раньше, чем на родине, а одну из первых работ продал за 500 рублей, что равнялось более чем двум его месячным окладам.

После распада СССР по личному приглашению крупного коллекционера он на пять лет переехал в Латинскую Америку, где имел невероятный успех.

Творчество Николая Смирнова высоко ценится среди коллекционеров по всему миру, а его работы — настоящий раритет. За четверть века активной творческой деятельности художник создал лишь 54 картины.

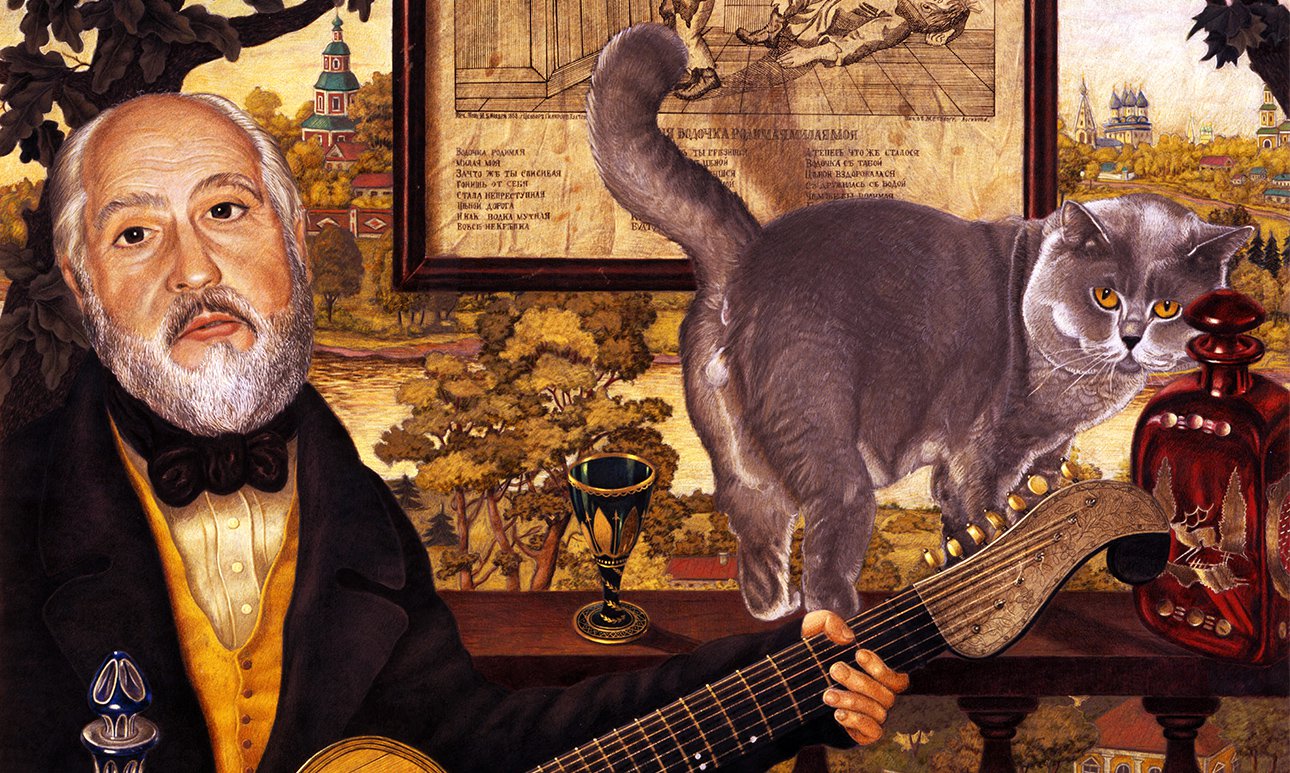

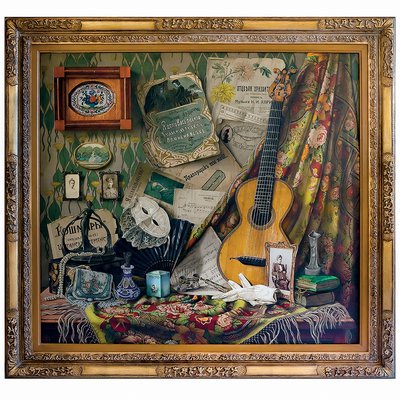

Среди картин на выставке «Исторические натюрморты Николая Смирнова» выделяются такие ключевые работы, как «Отражение» — результат двухлетнего кропотливого труда, «Старый Петербург» — пример ранних экспериментов автора с жанром натюрморта-обманки, «Распятие», написанное в Боливии, знаменитый автопортрет «Песня о водочке», где художник предстал перед зрителем в образе героя XIX века, и «Царская охота» — последнее произведение мастера, посвященное артефактам Оружейной палаты, связанным с соколиной охотой царя Алексея Михайловича.

Каждый предмет на картинах Смирнова несет в себе некий смысл, историю, послание. Его картины не предназначены для быстрого восприятия. Они предполагают, что зритель или владелец будет рассматривать их долго и тщательно, постепенно проникая в подробности, открывая скрытые смыслы, размышляя над тем, что на картине показано и какие истории оставлены «за кадром».

Как это сделано

«Очень просто, — отвечает художник. — Сначала изготавливается планшет, на него наклеивается холст, потом плотным слоем наносится левкасного типа грунт, чтобы скрыть фактуру холста. Грунт полируется, на него накладывается калька, чтобы выстроить окончательную композицию, которая и переносится на холст. Я работаю казеиново-масляной темперой, делая сначала для каждого предмета свой подмалевок, и записываю таким образом всю поверхность картины. На этом этапе она выглядит странновато, но это дает возможность впоследствии выдержать цветовое единство. Затем начинаю писать детали, но не до конца, оставляя возможность для маневра. Когда все написано, начинаю лессировать, накладывая тонкие прозрачные и полупрозрачные слои красок для обогащения колорита».

«Царская охота»

2004–2005. Дерево, холст, левкас, темпера. 180 х 140 см

На картине «Царская охота», где изображены атрибуты царского торжественного верхового выезда, главный сюжет образуют три предмета. Маленькая раскрытая книга внизу на столе — «Урядник: новое уложение и устроение чина сокольничего пути» — была подготовлена при участии царя Алексея Михайловича (Сокольники и Преображенское в Москве появились благодаря его страсти к соколиной охоте). «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальные и забавляет веселием радостным». Наверху — икона святого Трифона на белом коне с соколом в руке (подобное изображение раннехристианского мученика существует только в Русской православной церкви). И впервые на картине художника — живая птица, кречет по имени Адраган. Эти два объекта связаны со старинным московским преданием о сокольнике Трифоне, построившем в Москве своему святому храм — существующую по сей день Трифоновскую церковь на Трифоновской улице — в благодарность за помощь в нахождении пропавшего любимого царского кречета Адрагана. Эта история описана в романе Алексея Толстого «Князь Серебряный».

«Отражения»

1987–1989. Дерево, холст, левкас, темпера. 161 х 145 см

На картине «Отражения» с мейсенскими фигурками скульптора Иоганна Иоахима Кендлера, чрезвычайно популярными во времена Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны (40% изделий фабрики шли в Россию), важную часть, как эпиграф к ней, представляет собой раскрытая на титульном листе книга «Езда в остров любви» — «переведена студентом В.Тредиаковским и приписана князю Александру Куракину». Этой книгой художник напоминает сведущему зрителю множество фактов из русской истории. Молодой писатель, поэт и переводчик Василий Тредиаковский посвящает свой труд князю Куракину, своему патрону, который был послан Петром I в Париж для организации возможного брака его дочери Елизаветы и Людовика XV и который спас поэта, отправившегося на свой страх и риск туда же на учебу, от голодной смерти. Сама книга «Езда в остров любви» была настольным изданием у молодых дворян обоего пола постпетровской эпохи. По ней они учились искусству куртуазного обращения и галантного поведения, перестраивая свою жизнь по европейскому образцу. Венчает картину в качестве драпировки русская мерлинская шаль, которую изготавливали крепостные мастерицы помещицы Мерлиной и за которую французский посол заплатил 10 тыс. рублей, купив ее для подарка Наполеона Жозефине, в то время как деревенька с крепостными стоила 2 тыс. рублей.

«Готические времена»

2003. Дерево, холст, левкас, темпера. 107 х 78,5 см

Много интересного на картине «Готические времена». Центральный образ Богоматери написан в стиле работ Ганса Мемлинга, но конкретно такой работы у Мемлинга нет, а сам образ мадонны не является каноническим: в руку младенца Смирнов помещает завернутый свиток, как бы приглашая зрителя к догадкам и размышлениям (обычно на иконах свитки развернуты и там читается текст). Два портрета, мужской и женский, наверху — это интерпретация Смирновым работ Рогира ван дер Вейдена, портретов канцлера Бургундии Никола Ролена и его юной жены Гигон де Сален. История их любви многое добавляет в наше представление о Средних веках. На напольных плитках в часовне, где покоится прах Гигон, изображен герб Ролена с девизом «Единственная» (Seulle). А часовня эта является частью бесплатной больницы для бедных в Боне (Отель Дьё) недалеко от Дижона, которую они построили в 1443 году и передали свои виноградники, которые и обес-печивали ее существование более 600 лет. Теперь это музей под эгидой ЮНЕСКО.

- Родился в 1938 году. Через полгода отец был расстрелян, а мать попала в лагерь.

- Не поступил в художественную школу, потому что не смог сдать вступительный экзамен — «изобразить пионерское лето», так как детей «врагов народа» в пионеры не принимали и он понятия не имел, как они проводят каникулы.

- Учился на искусствоведческом отделении МГУ, где увлекся постимпрессионизмом и начал копировать работы Винсента ван Гога.

- После посещения с друзьями запасников усадьбы Кусково пишет на спор свою первую «обманку» (1971).

- Из-за скандала с Галиной Брежневой, требовавшей подарить ей работу, лишился членства Горкома графиков, однако был принят в Союз художников СССР — правда, в качестве критика (1982).

- Первая статья о творчестве Смирнова вышла в журнале Soviet Life, так что за рубежом он стал известен гораздо раньше, чем на родине (1983).

- Неоднократно участвовал в выставках и ярмарках в Базеле, Дюссельдорфе и Эссене.

- Всесоюзную известность приобрел после публикации иллюстрированной статьи в журнале «Огонек» (1987).

- «Пушкинские страницы» получили золотую медаль японской Ассоциации художников как лучшая зарубежная картина года, выставленная в Японии (1988).

- Пять лет жил в Боливии (1991–1996), где провел две персональные выставки в Национальном художественном музее, а впоследствии расписал русскую церковь и создал для нее иконы деисусного чина.

- Картины Смирнова украшают президентский дворец в Колумбии.

- После семейных неурядиц остался один с котом Арчибальдом, который запечатлен на нескольких его картинах.

Художник, искусствовед

Вeщи — мои актеры, я — режиссер. Мой натюрморт не есть просто кусок реальной жизни, и вещи расположены там вовсе не в их естественном порядке. Они демонстративно организованы ради выражения той или иной мысли. Я не хочу определенности во времени и месте действия. То, что я изображаю, не есть то, что можно увидеть где-то в доме или музее, а, скорее, особое измерение, некое «всегда» и «везде». Только так и можно уловить жизнь истории, проникнуть в ее смысл.

Я пишу картины медленно, одно полотно — год, а иногда около двух лет. Я работаю темперой — это тонкая, капризная техника. Да, приходится корпеть над каждым сантиметром. Поверьте, это пытка, это доводит до исступления. И в то же время я могу сказать, что мое искусство — это мой кайф.

Я хочу, чтобы заговорили предметы. Я вижу в своих полотнах исторический театр вещей.

Мы относимся ко времени как к чему-то отвлеченному, иллюзорному, несуществующему. Но каждый ничтожный предмет быта (я не говорю уже о памятниках культуры) хранит это время, оно заключено, материализовано в нем. Можно восстановить жизнь нации или отдельных людей во всем ее подлинном укладе по остаткам общественных зданий или изучая домашние реликвии…

Культура прошлого — мое прибежище, мой дом, моя родина. Иногда говорят, что ностальгия — модное словечко. Ностальгия — это наша национальная трагедия. Все, что мы связываем с понятием культуры, относится к прошлому. У нас антижизнь, антикультура, антибыт. И при этом очень сомнительное будущее. Единственная наша надежда опирается на наше прошлое. Народ, у которого была такая культура, такая история, не может погибнуть, перестать быть... Хочется в это верить.

Я не предлагаю зрителю легких удовольствий, я предлагаю спасительное мучение.

Историк искусства, искусствовед, критик

Он жесткий, прямолинейный критик нас с вами. Он делит реальность на рай и ад, на добро и зло безо всяких вариантов и промежуточных зон. Перед нами ярко и сильно выраженное «российское самосознание». Никаких компромиссов. Никаких хитрожопых фокусов и дипломатических маневров.

Натюрморт — это тот самый жанр искусства, в котором трудно лакействовать и холуйствовать. Добровольное служение сильным мира сего в натюрморте не реализуется.

«Глядя на мои картины, — говорил Николай Николаевич, — зрителю необходимо напрягаться до предела, думать, погружаться в глубины своего существа, тогда и произойдет самое важное в данном случае. Я не предлагаю зрителю легких удовольствий, я предлагаю спасительное мучение».

Трудность заключалась не только и не столько в иллюзорном воспроизведении форм, фактур, материалов (это было как раз не самым трудным и не особенно интересным делом). Головоломная задача — добиться единства и целостности поверхности в колористическом и композиционном плане. С увеличением размеров и при условии ювелирности детальной отделки проблема целостности произведения увеличивается, можно сказать, в геометрической прогрессии.

Соединение дворцового ритуального великолепия с первобытным деревянноизбяным бытом на картине Смирнова «Царская охота», без сомнения, имеет характер философского тезиса. Это Россия. Она соткана из противоположностей. Она по своей сути безмерна, бесконечна, как будто вечно неподвижна, но притом почему-то подчас меняется так стремительно, что уследить невозможно.

Галерист, куратор

Работы Николая Смирнова поражают удивительной манерой письма. Изображенные предметы кажутся нам настоящими. Их форму, материал, фактуру, объемность художник воссоздает с такой доскональной точностью, с таким виртуозным мастерством, что возникает полная иллюзия их материальности. Нам чудится, что они перед нами — в действительности, а не на холсте. Хочется их потрогать, взять в руки. Такой художественный прием требует ювелирной живописной техники, терпения, можно сказать, титанического труда. Но прием этот не самоцель. Ведь предметы на картинах Смирнова — это исторические персонажи. А история не терпит приблизительности. Вечные вопросы о судьбах культуры и судьбе народа, звучащие в произведениях художника, требуют точности.

Вещи на картинах Смирнова говорят не о себе — о событиях и людях. События минули, люди ушли, а вещи остались. Вот они — перед нами. Непреходящие ценности культуры, истории.

Работы Смирнова воздействуют на нас не только эмоционально, noгpyжaя в атмосферу минувших времен. Они нас просвещают, несут информацию, заставляют размышлять.

Историк искусства, куратор

Как у всякого современного художника, в творчестве Смирнова важное место занимают образы его индивидуальной мифологии. Художник помещает в картины приметы собственной жизни: книги, которые он читал в детстве, билеты на поезд, ключи от известных ему квартир, записки со смыслом, понятным ему самому, но тайным для зрителя.

В изложении биографии автора чаще всего приходится употреблять слова «вопреки» и «наперекор».

Выход на мировую арену был поистине триумфальным. За короткий cpoк — четыре-пять лет — картины Смирнова получили признание на ежегодных престижных выставках в Базеле (1984—1986), Дюссельдорфе (1986), Париже (1987–1988). На выставке советского искусства в Японии (1988) он был удостоен золотой медали японской Ассоциации художников.

Портреты, пейзажи существуют на картинах Смирнова только на правах изображений, сделанных другими художниками. Его модели всегда только вещи. Он изображал вещи из своего детства: книги, миниатюры с портретами предков, изящные безделушки, несущие на себе печать иных эпох. Мир изысканных вещей окружал художника с детства.

Историк искусства, арт-критик

Высокая оценка творчества Смирнова способна объединить — редчайший сегодня случай — и начинающую, делающую первые шаги в постижении современного искусства, и искушенную, как сейчас говорят, продвинутую, зрительские аудитории. Причина лежит на поверхности: в работах Смирнова сразу ощущается инвестированность таланта, ремесленного труда и времени.

Николай Смирнов работал как художник сравнительно недолго — чуть более 20 лет. Его вещи оказались чрезвычайно востребованными, каждая, вплоть до последней, немедленно находила своего коллекционера.

Смирнов, человек действительно широчайших культурных интересов, ощущал этот нерв современного искусства — постоянно реактуализирующуюся проблематику, которую Жак Лакан определил как «недостаток реальности».

РЕКЛАМА

ИП Шишкина Анастасия Леонидовна

ИНН 771407776515

ID a-47449

ERID F7NfYUJCUneRHydG2jHQ