Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Все больше проектов, погружающих в сновидческое и мифологическое сознание. Такова и ваша «Улица Сна». Как вам кажется — почему?

Я не заметила тренда. Если он есть, то хорошо. Если нет — тоже хорошо. Для меня сновидческий подход, скорее, про структуру взгляда, про способ работы. Название проекта в «ГЭС-2» предложил Виктор Мизиано, оттолкнувшись от моего одноименного цикла 1999 года. Серия «Улица Сна» — это фотографии, которые я начала снимать, когда однажды в дачном поселке увидела такую надпись на заборе: «Улица …сна…». На самом деле это была улица Лесная, просто буквы облетели. Я тогда все время ходила с фотоаппаратом. Начала снимать, ходить по «улице Сна» и обнаружила там совершенно летаргические пейзажи. Это был момент замирания. Сейчас там все иначе, это дорогая подмосковная земля, а тогда это были непуганые территории, где люди огораживали грядки спинками от кроватей. Помню, был солнечно-туманный день, рассеянный свет. Казалось, я во сне. Знаете, так бывает: у тебя какая-то музыка в наушниках, и вдруг вся окружающая реальность начинает ей подчиняться. Здесь было так же: улица Сна вдруг начала проявляться…

То есть сон, который явлен в «ГЭС-2», «снится» вам уже четверть века?

Да! Витино название хорошее, потому что буквальное и подбирает под себя все главы. Есть еще один момент, тоже важный. Когда я выставляла эту работу за границей, я это название переводила как “Street of a Dream”. В английском dream — это и «сон», и «мечта», и глагол «грезить, погружаться в сон». Выставка поделена на десять глав, а в каталоге тексты Мизиано разбиты на десять разделов. К каждому я подобрала эпиграф. Один из них — из «Бури» Шекспира: “We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep”. Ее можно перевести так: «Наша маленькая жизнь сделана из того же материала, что и мечты, и покоится во сне». Это принципиально для выставки, потому что речь идет о сновидениях как о характере возможного. Это не состояние сна, которое тебя уносит далеко-далеко, но это сны, когда тебе снится что-то про то, что ты хорошо знал, но видишь теперь в другом виде. Речь про ментальную оптику.

Замысел проекта навеян повестью «Степь». Как от «Улицы Сна» ниточка протянулась к Чехову? Почему именно к этому произведению?

Это моя любимая повесть. Читаю ее, когда нужно восстановиться. Главный герой «Степи» — мальчик Егорушка, который едет поступать в гимназию. Мы проводим с ним несколько дней в путешествии. Чехов транслирует через него свое восприятие мира, но все же он девятилетний ребенок, с него взятки гладки. Ему все время что-то мерещится в степи. Это свойство даровано детям, поэтам и художникам. Егорушка отправляется из одного мира в другой, это ментальное путешествие. Детское сознание приближено к сознанию аборигена. В конце повести Чехов задается вопросом: что же его ждет? Мальчик рыдает, прощается со старым. Его путешествие закончено, но начинается следующее. Отсылка к «Степи» — вроде эпиграфа выставки, который передает настроение. Мне нравится тип чеховского абсурда. Он, я бы сказала, хрустальный, изящный и ненавязчивый. Чехов разговаривает с тобой как с умным человеком. В его прозе есть камерность, интимность. В визуальном мире, мне кажется, так с людьми разговаривает камера Leica.

А у вас есть такие фотографии на выставке — снятые Leica?

Да, серия Moscow Area («В Москве»).

Сколько здесь старых работ, а сколько сделано специально для выставки?

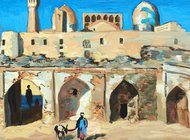

Новых работ немного. Одна из них — живописная серия «Бежецк». Прошлым летом я ездила в этот город в Тверской области, где родился Владимир Бибихин, на чтения, посвященные этому философу. Удивительный город! Он, с одной стороны, кажется таким Богом забытым, а с другой стороны, он как у Христа за пазухой. Там огромное небо, низкий скайлайн. При мне женщина развешивала постиранное белье на улице, и вдруг я поняла, что это ее высказывание. Люди там очень спокойно разговаривают, и, кажется, фразы зависают в воздухе. Я сделала серию, где только белье и небо, больше ничего. Они похожи на разноцветные иероглифы. Еще будет серия акварелей с утками на воде — «Часть первая». Я хотела сделать островок для уток на воде напротив «ГЭС-2». Уткам здесь негде приземляться, они садятся на целлофановые пакеты и вместе с ними уходят под воду. Оказалось, нужны согласования с московскими орнитологами, городом — словом, наскоком не получилось сделать. Надеюсь, когда-нибудь реализую.

Выходит, этим проектом вы суммировали опыт нескольких десятилетий, которые сложились в визуальную повесть?

Именно. Это ментальное путешествие. Есть вещи, которые я ценю в жизни, и есть стремление создать… Работа над этим проектом сродни возделыванию сада. Я включила те работы, которые друг другу созвучны. И все говорят примерно об одном: о нашей слабости, несовершенстве, нуждающемся в сострадании и в симпатии. Из новых работ еще видео под названием «Чуть-чуть». Это почти дневниковые видеозаписи, там нет сюжета. Оно очень личное и связано с поэтикой «ничто». В нем, как и во всем проекте, нет деклараций, но есть ощущения и состояние. Это попытка раскрыть потенциал вещей, которые нас окружают. Оно про превращения, про чудесное. Там есть, например, танцующий сам собой подсолнух. Или разыгранная водой музыкальная партия. Все превращается во что-то чудесное самым простым способом. Без волшебной палочки, а благодаря оптике.

Сейчас много психологических практик, когда люди настраивают себя мыслить позитивно. При этом в воздухе витает ощущение трагизма, хрупкости, нестабильности. Чеховская «Степь» тоже лирическая, но с трагическим подтекстом. А у вашей повести какой настрой?

Она про то, что есть вещи, которые больше нас. Я очень люблю фильм Александра Довженко 1930 года «Земля». Там земля живет, действует в каждом кадре, дышит. Тех, кто праведен, она принимает и успокаивает. А у Чехова степь поет, она живая. Если ты это чувствуешь: что есть что-то больше тебя, — все спокойнее воспринимаешь. Люди слишком сконцентрированы на своем «эго». Упомянутые вами психологические практики концентрируют на себе. Мне кажется, что институт детства сейчас страдает, потому что дети не ходят босиком, не смотрят на небо. Детей пугают природой: там опасные клещи и комары, везде колючки, зараза, пандемия. Безопасно, когда ребенок смотрит в гаджет. Мама Тарковского возила его каждое лето в деревню, и это сильно на него повлияло. В городе же место с деревьями считается пустым — его можно застроить.

Пабло Пикассо говорил: «Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок». Этот урок пройден искусством в XX веке, а какой предстоит выучить в XXI?

Я не вижу в современном художественном образовании связки между руками и головой. Учат шить, лепить или из камня вырезать, но не говорят о структуре, о композиции, мышлении. Нельзя, не зная основ композиции, не читая «Неравнодушную природу» Сергея Эйзенштейна, делать свои произведения. Ты просто будешь пробуксовывать или заниматься имитациями. Масса людей просто производят нечто. На мой взгляд, в произведении не должно быть скуки. Художник должен придумать свои правила. Александр Родченко говорил: «Я хочу научить людей видеть необыкновенно обыкновенные вещи». Чтобы снять натюрморт, он сначала все убирал, а потом по-своему расставлял. Тогда выходила не копия окружающего, а художественное высказывание.

То есть главный принцип оценки и восприятия искусства — трогательный? Если произведение волнует, задевает, заставляет думать, то это искусство?

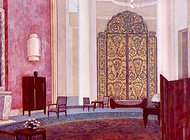

Я себе представляю зрителя в чеховском смысле: это мой собеседник. В мире все сосуществуют в диалоге. Я бы хотела, чтобы выставка превратилась в хор вещей и чтобы они не спорили. Хотела бы избежать парадности, и архитектура Саши Ким этому помогает. Многие работы лежат на длинных подиумах, другие парят в пространстве. Есть видео под потолком, где крупным планом — нос собаки скульптора Матвея Манизера со станции метро «Площадь Революции», который все трут на удачу. Его так затерли, что он стал позолоченным идолом. Его крупный план выглядит как грустное лицо, которого время от времени касаются чьи-то пальцы.

Есть еще рисунки так называемого денежного дерева — крассулы, которая растет у меня дома. Я их показывала в берлинской галерее Фолькера Диля. Это растение с толстыми сочными листиками очень похоже на человека. Его отросток напоминает ногу. Кажется, будто оно вот-вот убежит. Со студенческих дней во ВГИКе, где я училась на отделении художников кино и мультипликации, у меня сохранилось мультипликаторское восприятие. Эта серия рисунков сродни мультфильму. Каждый имеет номер, а рядом на стене тексты: «Крассула уходит, но хочет вернуться», «Уходит, но прощупывает почву», «Уходит, но сомневается», «Уходит, со всеми расплевавшись». Зритель должен сам определить настроение растения — по пластике изображения — и мысленно соединить фразу с изображением. То, что обычно воспринимается фоном, становится живым героем. У каждого рисунка свой характер, своя интонация.

Слово «интонация» вообще очень важно для этой выставки. Как-то я была на лекции про японские чаши «раку», где искусствовед рассказывал, что они бывают мужскими и женскими, холодными и теплыми, веселыми и грустными, забывчивыми и сосредоточенными. Чаша как живое существо. Этот список определений я перепечатала и дополнила. Интонация создает произведение.

В «ГЭС-2» интонация получилась в итоге мечтательной?

Надеюсь. Помните, как у Достоевского в «Идиоте»? Мышкин спрашивает про Настасью Филипповну у Парфена: «А в каком она состоянии?» Тот отвечает: «В искательном». У Саши Ким в этом смысле была задачка как в сказке братьев Гримм: «Приходи ко мне не одетая и не голая, не верхом и не в повозке, не путем, а все же дорогою». Я хотела бы, чтобы эта выставка была о простых вещах и имела очень лаконичный, но не салонный вид, не аристократический, не научный.

Нет этикеток — только буклет с укороченными текстами Виктора Мизиано. Я бы хотела, чтобы зритель был рад потеряться и поблуждать в этом лабиринте без стен. Будет много видео со звуком, почти все без наушников. От этого звук каждого льется, перетекая один в другой. Это такой звучащий мир.

В целом проект — метафора жизни, не поддающейся законам логики. Можно ли сказать, что вы выносите вердикт нашему времени?

Это выставка, наверное, про творчество, про его необходимость. Я никогда не соглашаюсь с определением «серые будни». Мир — волшебный. Главное — уметь видеть его волшебство. Я видела сегодня сосульку, которая свисала будто просто с неба, озаренная лучами солнца, и напоминала указующий палец. Потом «палец» начал таять, исчезать, потом к нему подлетела стая голубей. И эта божественная невероятность природного и простого успокаивает. Самое главное словами не расскажешь, но такие намеки на что-то большее и прекрасное помогают в любой ситуации сохранять себя и мир.