Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Начнем с учителей. В Суриковском институте вам повезло с интересными преподавателями: Алексей Грицай, Дмитрий Жилинский. Потом Гелий Коржев. Так все-таки кто ваш главный учитель?

Я чту Жилинского бесконечно. У меня висит работа, созданная под его влиянием, маленький портрет. На левкасе, понимаете. И я делала и диплом на левкасе, и еще несколько работ. Мне же страшно повезло: я попала в Италию в 1969 году. Вообще, я считаю, что я самая везучая. После окончания института мне предложили или аспирантуру, или мастерские академии.

Художник

1944 родилась в Москве

1968 окончила МГХИ им. В.И.Сурикова

1969–1972 работала в мастерской Академии художеств СССР

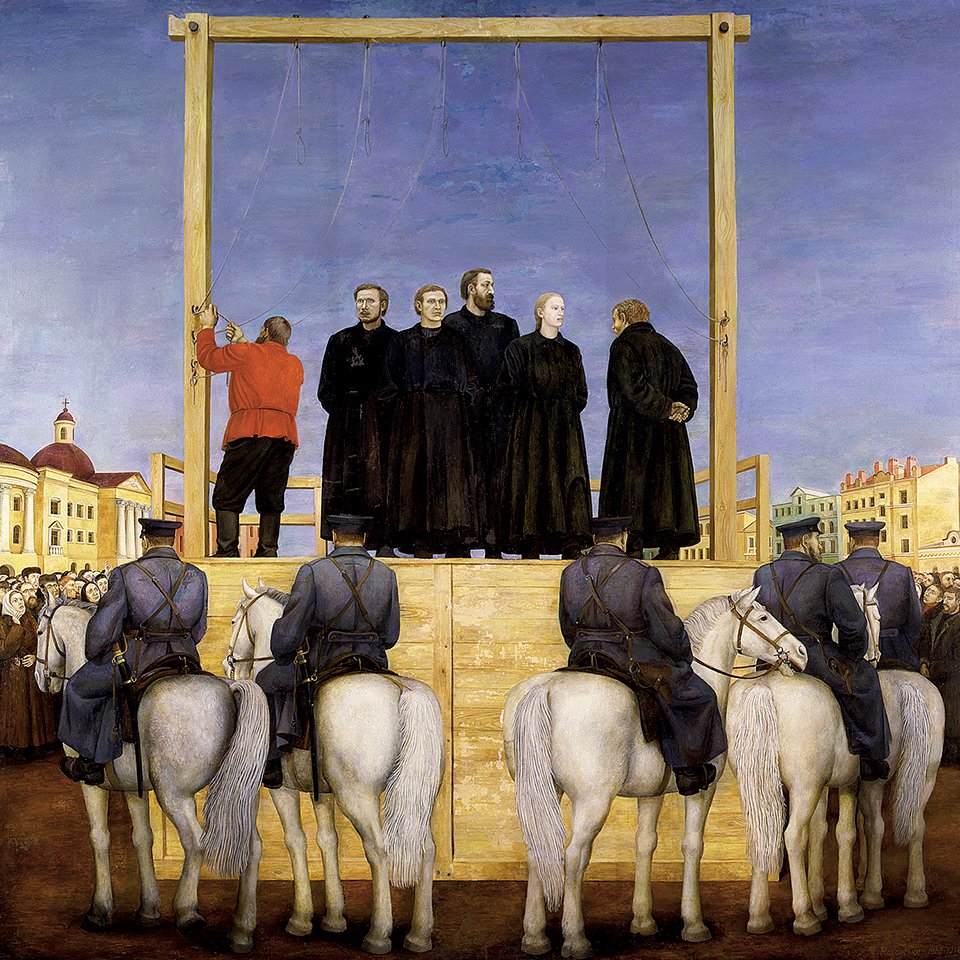

1972 лауреат премии Московского комсомола в области литературы и искусства за картину «Казнь народовольцев»

1988 участие в аукционе Sotheby’s в Москве

1989 первая персональная выставка в ЦДХ в Москве

1993 лауреат Государственной премии Российской Федерации за серию работ с выставки «Татьянин день» в ГТГ

1998 член-корреспондент, 2001 академик, член президиума РАХ

1999–2016 профессор, руководитель мастерской в МГХИ им. В.И.Сурикова

1999 лауреат Премии правительства Москвы

2008 лауреат премии «Триумф»

2014 народный художник РФ

Участница многочисленных выставок в России и за рубежом. Работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, в других российских и зарубежных музеях и частных коллекциях

А что это значит — мастерские Академии художеств? Это как грант?

Грант, совершенно верно. Три года. У Гелия Коржева. Там я написала свою «Казнь народовольцев». И вдруг академия решила вспомнить, что когда-то она посылала своих пансионеров в Италию. Ну, они там лет на 20 оставались. Мне месяца оказалось на всю жизнь достаточно. Сколько я там повидала за эту поездку! У нас была группа из шести человек. Были два специалиста-искусствоведа. Они знали все. Мы проехали от Неаполя до Равенны.

Кто из итальянских художников для вас первый?

Джотто, конечно. Андреа Мантенья. Я их всех люблю. Я вчера читала изумительную книгу о сюжетах и символах в изобразительном искусстве. И мне понравилось введение о том, что сюжет в картине — это главная вещь. В 1930-х, в 1950-х годах об этом забыли. А он был важен даже для пещерных художников, не говоря уже о Джотто, Мантенье, Рембрандте. Если бы они услышали, что сюжет не важен… они бы просто не поняли, в чем дело. Я читала и не могла остановиться, потому что там объяснения, кто стоит с колесом, кто на колесе распят, что обозначают символы. У меня есть работа «Рождество», и я поняла, что сделала все, как написано: какой Иосиф был, где Мария сидела, куда младенца клала…

Потом вы вернулись из итальянской командировки и погрузились в бурную творческую жизнь?

В 1969 году, когда я поступила в мастерские, Коржев сказал такую вещь, что надо всегда стараться взобраться на какую-нибудь высоту и лучше с нее упасть, чем никогда не попытаться. Тогда как раз случился ввод войск в Чехословакию. Понимаете, я считаю и неоднократно это говорила, что историческая картина должна быть обязательно как-то переосмыслена в связи с тем временем, в котором живет художник, и тем, о чем он думает. Иначе это просто неинтересно. Художники, которые в Студии им. Грекова все ордена выписывают, меня лично мало привлекают.

Про 1969 год. Тогда была выставка на Кузнецком Мосту, в которой вы участвовали и которую закрыли. Что произошло?

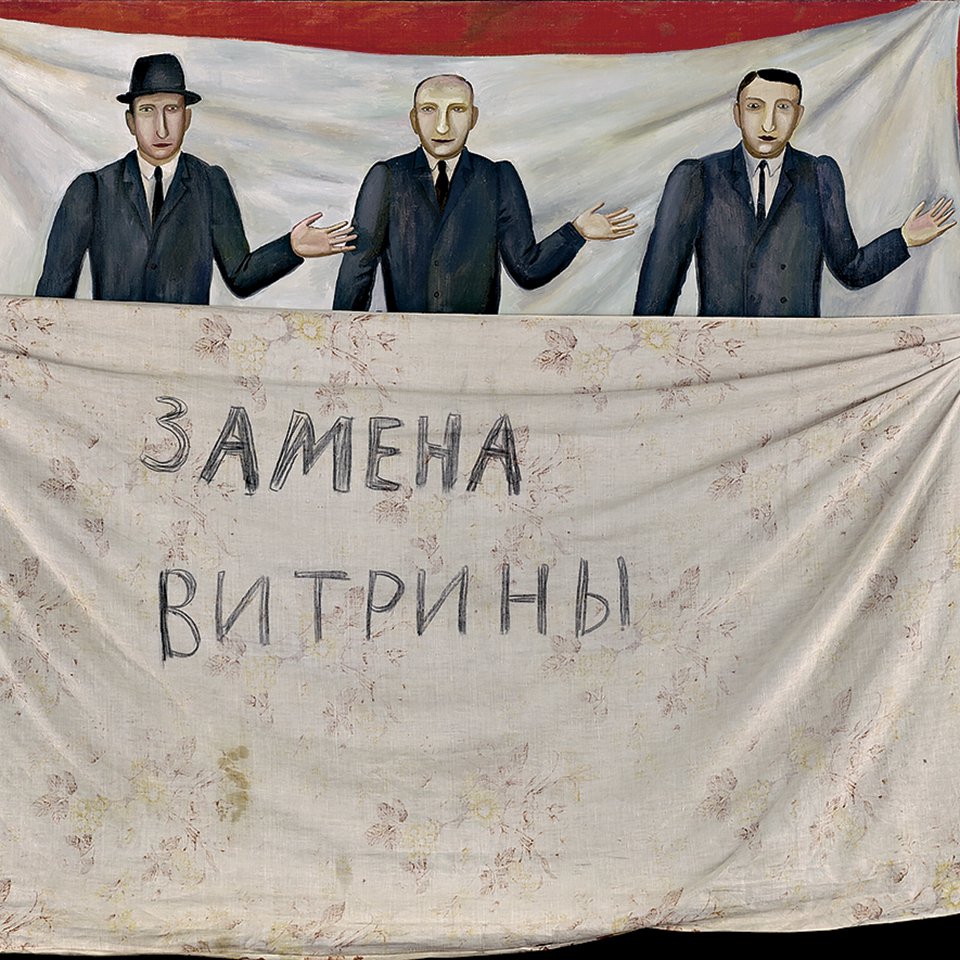

Да вы не представляете, сколько раз вообще мои работы снимали с выставок! Я официальный художник, но меня неоднократно снимали с выставок. Моих «Партизан», например. А тогда, в 1969 году, чтобы укрепить выставку, пригласили дипломников Суриковского института, меня в том числе. И всё, и благополучно закрыли эту выставку. Было объявление: «Выставка закрыта по техническим причинам». Больше ничего.

Вы не представляете, по каким глупостям вообще снимали работы или деньги не платили! Это больная тема. Был такой сотрудник управления культуры, выговаривал мне про «Пугачева», что один народный герой — Суворов — везет в клетке другого народного героя — Пугачева. «Вы молодой художник, вы должны знать, как это отзовется на вашей дальнейшей судьбе. Вы должны сами снять картину».

Про неформальную жизнь: как совмещать официальное и неофициальное? Вы всегда оставались сама по себе.

Понимаете, в моей семье был дедушка репрессированный, и я всегда слышала от бабушки, что у стен имеются уши. Мою тетку не приняли в столичный институт, потому что папа — враг народа. Мой отец служил на Дальнем Востоке после войны, его не переводили, он потерял там здоровье, потому что он был женат на дочери репрессированного. Деда репрессировали в 1938 году: не донес на человека, который рассказывал анекдоты. У меня письма сохранились, дедушкой написанные. Вначале его на поселение отправили, а потом расстреляли. У меня есть целый цикл по ним, «Фамильный альбом». И последняя записка: «Снят с поезда. Устраивай жизнь без расчета на меня. Всех целую. Николай».

Я перевозила какие-то рукописи, запрещенные книжки, просто так, потому что интересно почитать. Никогда не хотелось примкнуть куда-то… Простите, но там были очень непрофессиональные художники, и никто меня не уверит, что Элий Белютин (один из лидеров неофициального искусства середины ХХ века, создатель студии «Новая реальность». — TANR) был великим художником. Он великий деятель — да. Или Эдик Дробицкий (художник, в самые застойные времена был избран председателем Московского комитета художников-графиков и фактически вывел из подполья неофициальное искусство. — TANR). Я их всех очень хорошо знала, со многими близко дружила. С Мишей Однораловым (художник, один из активных организаторов неофициальных выставок в Москве во второй половине 1970-х годов. — TANR), о котором потом забыли напрочь и который был большой организатор. Я много лет останавливалась у него в Нью-Йорке.

Сейчас во всем мире огромный интерес к женскому искусству. В музеях его специально закупают, потому что считается, что женщины были дискриминированы. В СССР же другая история была. Вы чувствовали какую-то дискриминацию? Надо было бороться за свои права?

Ну конечно, нет, мы же все были равны. Какое было различие? И как бы, интересно, бороться за свои права?

Но вам никогда не говорили, что «ты женщина, твое место на кухне, а не картины писать»?

У меня имеется даже книжка c таким названием «Чищу картофель, пишу картины» двух американских авторов о женщинах-художницах с моей картиной «Циркачка» на обложке.

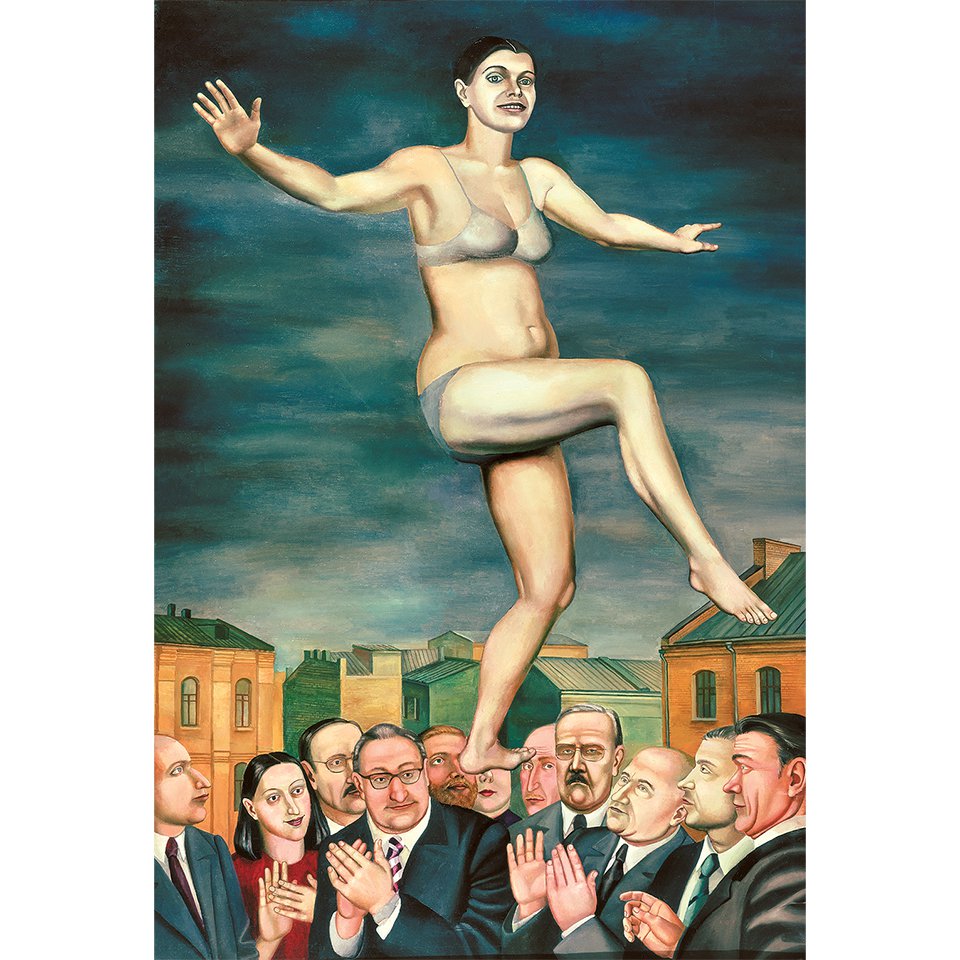

Вы часто изображали себя на картинах. Это отдельный вопрос, почему так много автопортретов. Но давайте сейчас про «Циркачку» и про еще несколько картин, совершенно революционных по иконографии. «Циркачка»: идет женщина, в купальнике, по проволоке, и под ней толпа… Вы их как бы попираете. И некоторые в этой толпе — тоже портреты конкретных людей.

Тех людей, которые мне мешали выехать за границу. Конечно, там Владимир Кеменов (идеолог соцреализма, вице-президент АХ СССР. — TANR) в середине. Пара человек, теток, которые с Комбината им. Вучетича. Художник Никич (Анатолий Никич-Криличевский, известный живописец. — TANR). Меня, честно говоря, мало интересовало, узнают ли они себя или нет.

В 1982 году состоялась выставка «Русское искусство сегодня» в Гамбурге. Главный редактор одного важного журнала был у меня в гостях вместе с фотографом. Вышли журналы с фото моей мастерской, прислали пригласительный билет. А мне тут сказали, что паспорта моего нет. Обидно.

А было так, что внешность, фигура (вы всегда красавицей были, как фотомодель) помогали в чем-то?

Я и продолжаю быть. Но нет, столько завистников, сколько я имела, я не пожелаю никому. Столько злобы, ненависти. За «Казнь народовольцев» мне дали премию Московского комсомола. Вы не представляете, сколько я с этой картиной возилась! Тогда на эту тему ничего вообще не было, даже в Историческом музее.

Советская либеральная критика говорила, что крупы лошадей и спины жандармов — символ режима. Да?

Естественно. Я писала это в Академии художеств. Каждый месяц приезжал президиум академии, чтобы надзирать, как художники работают. Приходили и смотрели. У меня сохранились эскизы. Я помню, как я работала. Я искала, да, мне очень помогла в этом Италия. И когда Кеменов сказал: «Я считаю, что это антиэстетично, что вы ставите лошадей задом. Этого же вообще нигде в искусстве не было, только вот в „Сдаче Бреды“ у Веласкеса, но там конь стоит вполоборота. А зачем вам это?» Я думаю: «Он что, издевается, что ли, надо мной?» Я была в Италии, на каждой картине — стражники, которые сидят вот на таких лошадях.

А вот еще одна ваша известная картина, где вы изобразили себя как распятую, но на цветке лилии. Можно ли сказать фигурально, что это такой женский крест?

Я считаю, что художник должен передавать свое состояние, свое время, в котором он живет, свои эмоции — все что угодно. Да я готова была повеситься тогда.

Крест домашней жизни?

Нет, это не крест домашней жизни, а очередное разочарование в мужчинах. Ну а как же! Вы говорите про феминизм. Но мне не нужно было доказывать, что я женщина, я могу писать все что угодно.

До каких-то вещей вы дошли интуитивно?

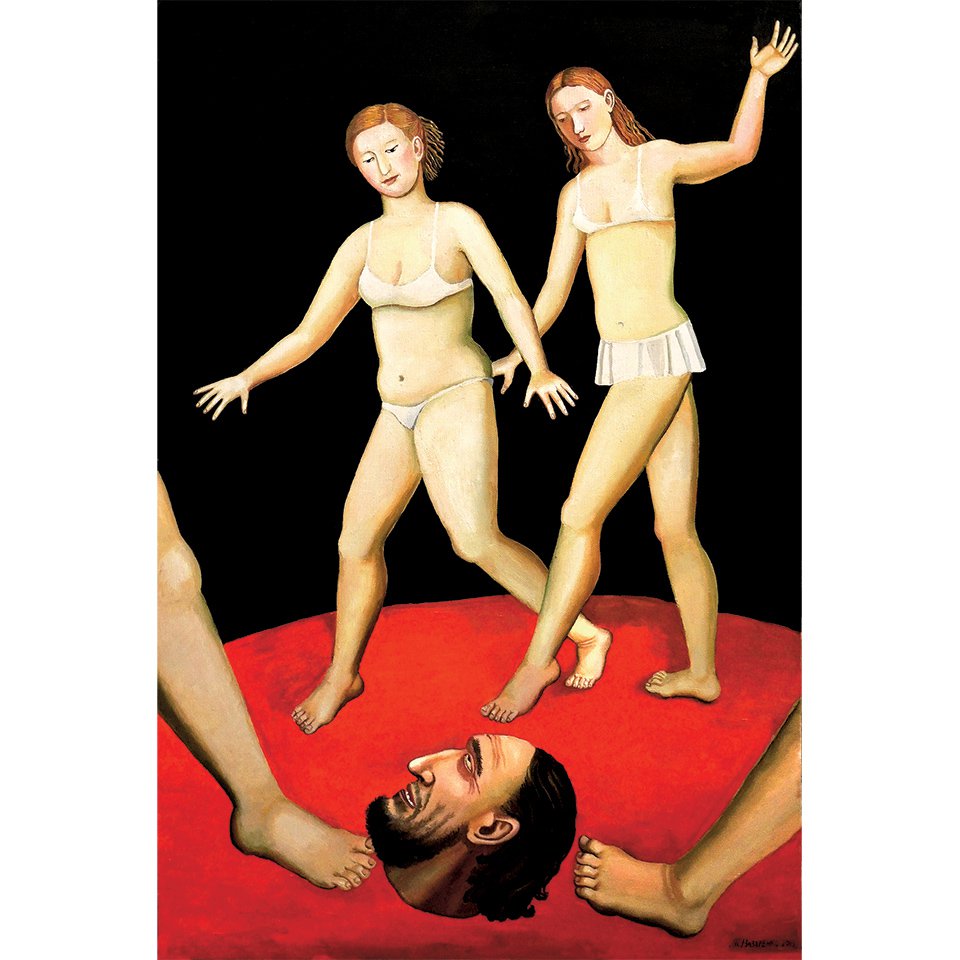

Я люблю искусство, я много видела, много путешествовала, у меня есть любимые художники, и они меня подталкивали… Например, Артемизия Джентилески. Она модная сейчас, а я ее сама открыла. В Америке ее увидела, и в Лувре она висит. Я ей подражала в сюжетах. Ну конечно, я тоже отрубила голову Олоферну. Мне нравилась она и по живописи, роскошная. А как она режет голову, эта торговка рыбой! Прямо режет и режет. Я постаралась то же самое сделать с любимым человеком. Ну конечно, я не смогла так замечательно отрезать голову, как она, но я постаралась это сделать.

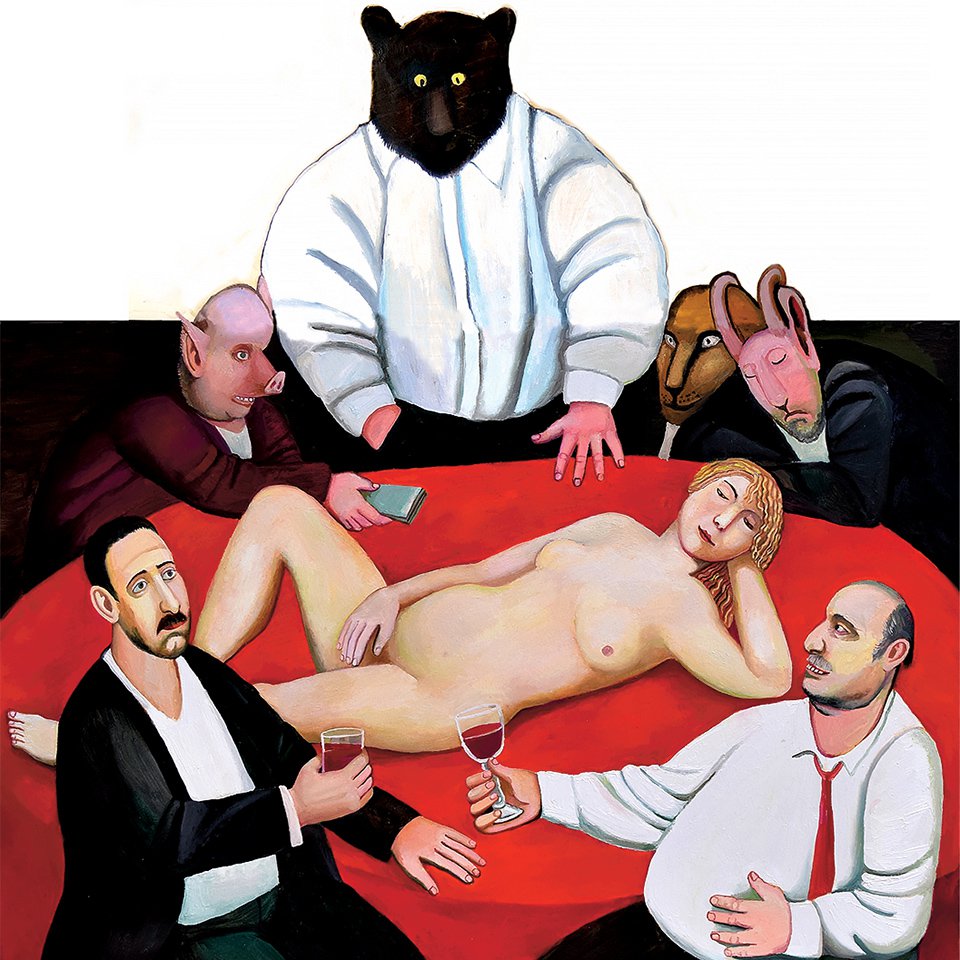

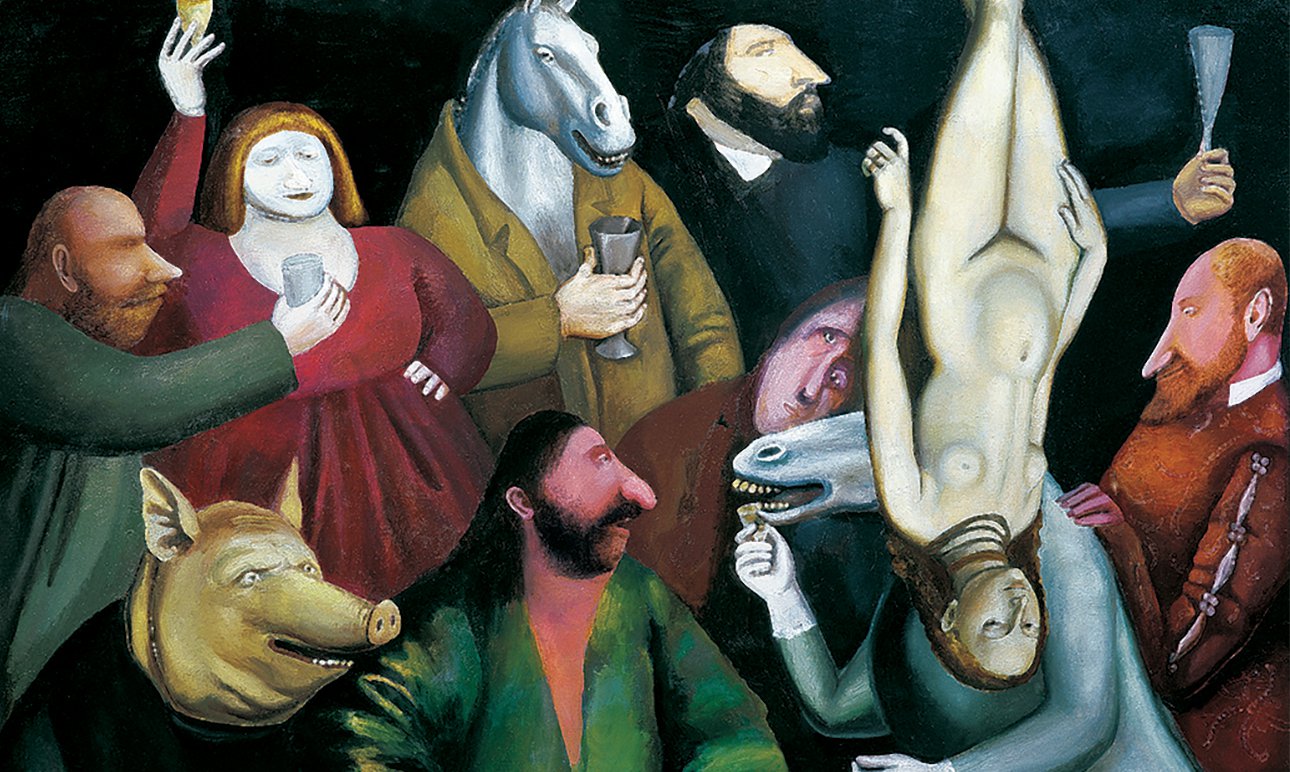

А вот еще был у вас сюжет: обнаженная дама, которая лежит на столе как блюдо, а вокруг мужчины, такие плотоядные, некоторые в масках свиней. Откуда эта история? Она появилась уже в 1990-е? Интересно, как с Мариной Абрамович эта тема пересекается. Она в то же самое время себя вот так же положила на стол.

Я ее обожаю. Она гениальная совершенно. Я от ее выставок просто балдела.

То, что у вас есть в живописи обнаженность, и то, что вы участвуете в своих картинах как героиня, предвосхитило перформансы уже другого поколения.

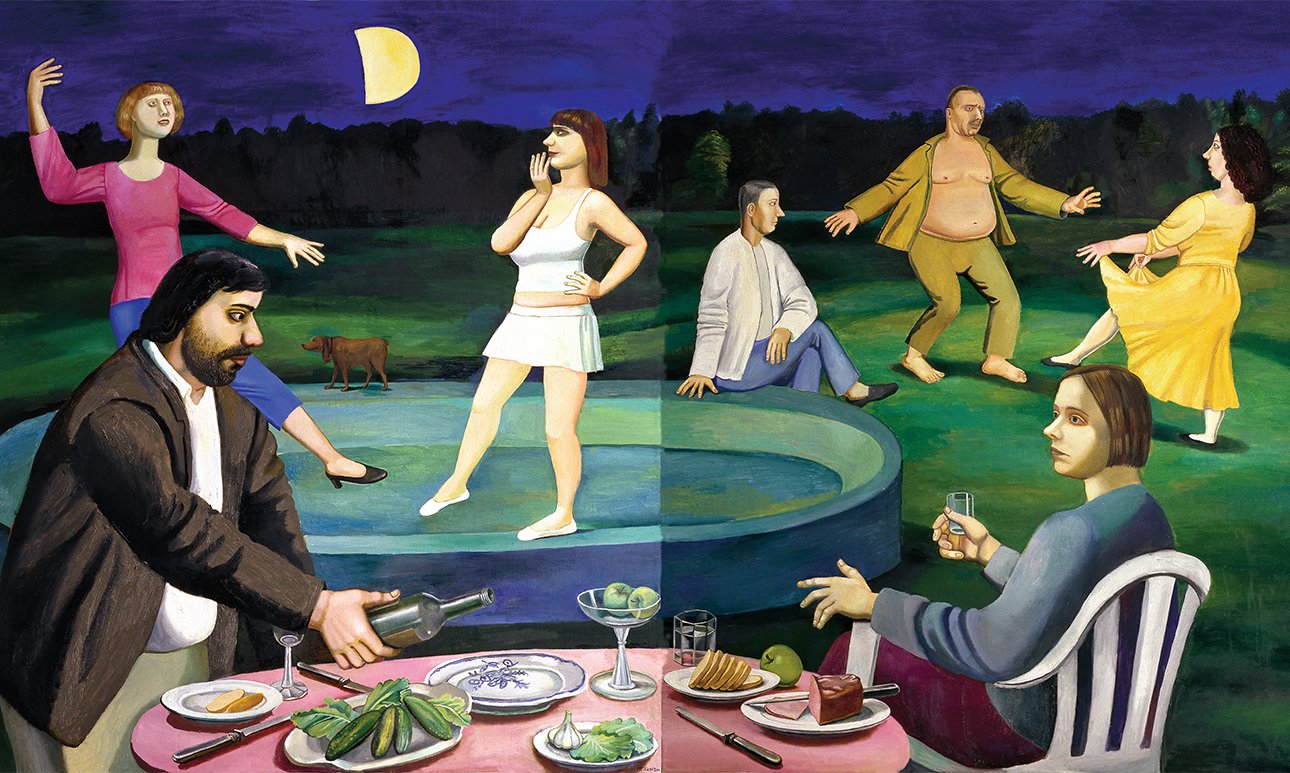

Однажды статья была насчет того, что я уродую русских людей. Я сидела у своей мамы, показывала свой альбом ее сотрудницам. Они говорили: «Боже мой, Таня, почему ты пишешь таких ужасных жирных теток?» А тетки там сидели 56-го размера. Я думаю: «Они что, не понимают? Не в курсе своих фигур или что?» Поэтому я всегда стала вставлять себя в работы, чтобы показать, что я такая же, как они.

Это, мне кажется, и затягивает в работы. А не хотелось попробовать новые практики? Перформативные, акционизм, что-то такое? Это же все тоже на ваших глазах происходило?

Я не представляла себе, зачем ехать и ставить, как Франциско Инфанте, какие-то палочки. Мне это было, извините, неблизко, неинтересно. Я сделала свою инсталляцию «Переход» с чудесными персонажами. Я делала две выставки фотографий, где изображала себя обнаженной.

Потрясающе, что вы легко шли на какие-то смелые жесты. Вот тот же «Переход». Это неожиданно было от академика. Огромная инсталляция вроде обманки. Попадаешь в настоящую жизнь, где есть нищие, алкоголики, люди, которые столкнулись с самым ужасным.

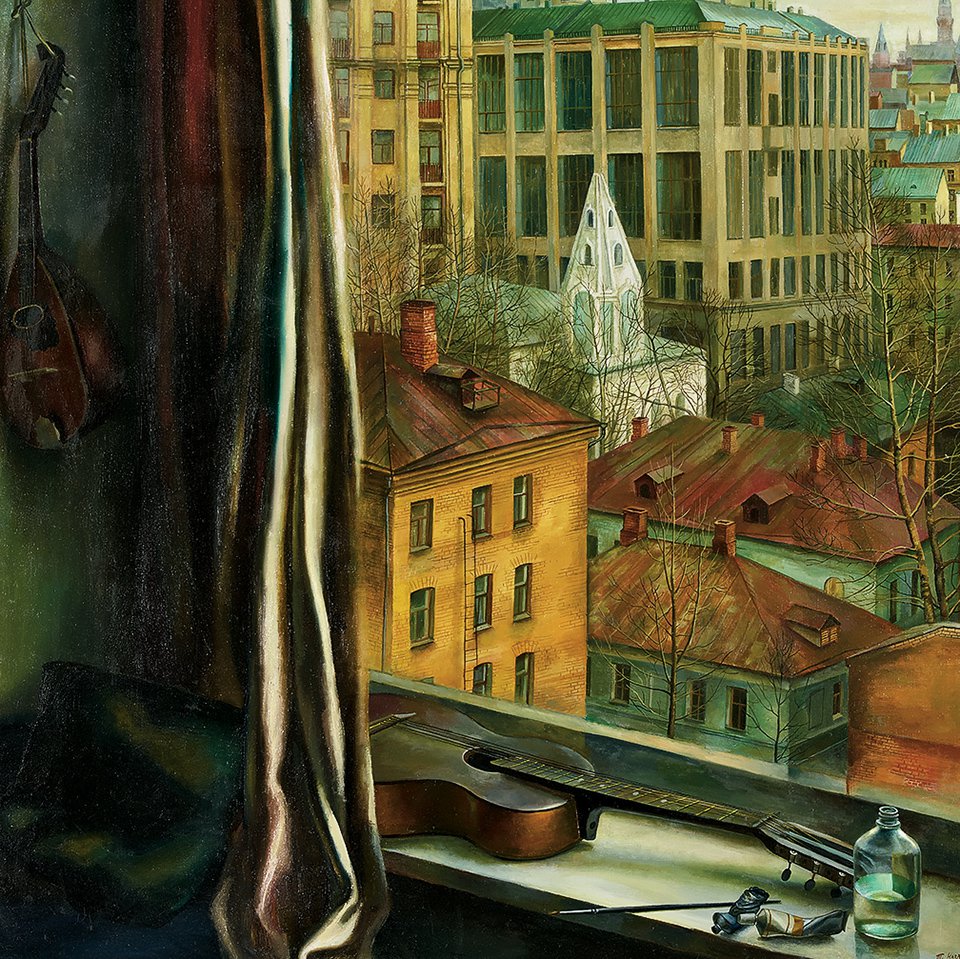

Это был ЦДХ, большая выставка 1995–1996 годов. Все же тогда говорили, что картина умерла, нужно ездить за город, участвовать в коллективных действиях, бросаться под бульдозер... И вот сижу я однажды, ко мне приехали картины в ящиках из Вашингтона. И у этих ящиков была такая роскошная белая фанера, как холст. Я же не видела такое никогда, я по строительным рынкам не хожу. И была у меня подружка. Я ее попросила: «Наташка, встань». В общем, сейчас моя подружка в Третьяковке продает котят (в инсталляции 120 фигур из фанеры натурального размера, 7 фигур хранятся в ГТГ. — TANR).

Все эти фанерные персонажи с улицы — просто вы писали то, что видели?

Да, потому что каждый подземный переход имел свое лицо. Переход на Пушкинской — это было одно, около Лубянки — другое, переход на Охотном Ряду — там были музыканты. Сейчас я часто встречаю своих персонажей снова. Теперь я становлюсь, извините меня, более беспомощной. Я раньше могла вырезать из фанеры сама, вон у меня лобзик лежит. Сейчас я не смогу и не буду это делать. А зачем?

Но «Переход» менялся, вы его много раз показывали в разных музеях за границей. Еще был «Московский стол». Там были проститутки прекрасные. Это приметы времени были...

Проститутки стояли рядом с моим домом в Брюсовом переулке, на углу Тверской.

Самое печальное в чем? Вот, например, после выставки «Искусство против географии» в Русском музее в 2000-м у них остался мой «Московский стол» (инсталляция с фанерными фигурами. — TANR). И что они начали делать? Я увидела в Малаге, где у Русского музея был филиал, эту работу на выставке про женское искусство. Они этот стол поставили, всякие фрукты, продукты, селедку, икру и прочее, но без храма Христа Спасителя, Мадонны, проституток. Они убили смысл. Это для меня было большим ударом.

Конечно. Это же не натюрморт, это картина всего города и эпохи.

Я поняла, что, когда ты передаешь работы в музей, они могут сделать с ними все что угодно. В Третьяковке недавно сделали мою расширенную экспозицию. Повесили семь вещей живописи. Я, когда пришла туда, была очень расстроена. Они мои фигуры из инсталляции расставили в других залах... Под работами из коллекции Талочкина сидит моя тетка с двумя детьми. Это же анекдот! Нужно, чтобы человек проходил сквозь них, а они поставили их даже не как скульптуры, а как дополнение к каким-то чужим работам.

У вас очень брутальные персонажи.

Да, академия сейчас собирается делать выставку, посвященную Великой Отечественной войне и Великой Победе, и я им дала три работы. Но я думаю, они не возьмут никогда «Ветерана» — который остался без жилья. Зачем?

Вы говорили, что вы объехали всю Европу, даже жили за границей.

Да. Мой третий муж был голландец. Мы замечательно жили, путешествовали. Один из банков, с которыми он имел дело, спонсировал мой каталог. И он послал его на выставку «Россия!» в Музее Гуггенхайма, где у меня экспонировалась одна работа. Один каталог попросили для музея Конгресса США. Где-нибудь в Америке, может быть, меня вспомнят когда-нибудь. «Переход» показывали в Вашингтоне, в Национальном музее женского искусства.

Насколько они понимают эту русскую жизнь?

Это было до анекдота. Там у меня монашки, которые просят деньги на Марфо-Мариинскую обитель. «Как? Марфо-Мариинская обитель разрушена!» Они воспринимали все это буквально. У них там три мои фигурки остались. Была статья, где меня сравнили с одним американским художником, который делал фигуры из металла, Алексом Кацем. Арт-критик Дональд Каспит сказал, что мои работы более убедительны.

Он назвал вас «абсурдным реалистом». Как вы относитесь к этому определению и как сами себя определяете?

Мне очень понравилось. Он написал, что я какая-то не такая, как другие. Мне было приятно.

Но, кажется, важнее все-таки слово «реалист»? Жизнь абсурдная, а работы у вас просто реалистичные. У вас прямо линия от наших...

Только не говорите «от передвижников»! Передвижников я терпеть не могу. Нас в школе ими мучили.

Сюжеты близкие, но я в них вкладывала другое. Самое смешное — про «Казнь заговорщиков в России». Василий Верещагин был свидетелем казни народовольцев, и у него была большая картина, на которой он нарисовал пять виселиц, впереди — народ, дамы в шляпках, студенты, темное грозовое небо и прочее. Я была совершенно потрясена, потому что виселица была одна. Ну неправда же, неправда! Вот вам и передвижничество.

А что, все ваши герои действительно настоящие? Вы не додумывали, не фантазировали, не обобщали никогда?

Ну что вы! Нет, у меня вон моя мама стоит, вон, за мальчиком.

Они вам позировали? Или как это вообще происходило?

Как можно позировать! Я однажды прошла с фотоаппаратом, чтобы сфотографировать надписи: «Люди, не судите меня строго, подайте, кто может, мне, ради бога», — меня чуть не убили. В голове все это было.

Господи, вот я вспоминаю эти ужасные практики, когда сажали какого-нибудь старика или ослика и нужно было несколько дней сидеть и этого старика или девушку в розовом платье писать. Я никогда не писала то, что ставили. Но я была отличницей.

Этот дар рано открылся у вас?

Нет, случайно. Однажды в обыкновенной школе, в четвертом классе, был урок рисования. Моя учительница пригласила своего зятя-художника, который сказал моей бабушке, что «у Тани, несомненно, талант». Я рисовала барышень, куколок, как все девочки в 11 лет. Ну и понесли мои рисунки в художественную школу. Там сказали, что нужно экзамен сдавать — натюрморт. А мама спросила, что такое натюрморт. Мы поехали в Анапу. Там я рисовала морковку с картошкой — натюрморт, композицию, море с человечками. Нельзя же все время купаться. До сих пор не понимаю, как это можно. Ну и всё, я сдала экзамены. Все возмущались. Дети там по три года ходили в дополнительные классы, а эта девочка пришла и взяла самую трудную постановку. Я до сих пор помню чучело куропатки. Все сели рисовать ворону черную, чернили, а я — куропатке перышки, перышки, перышки. И поступила. Мучилась. Они все были подготовленные, а я ничего не знала. Это же была МСХШ (Московская средняя художественная школа. — TANR), что напротив Третьяковки. Дети художников, архитекторов. Я кусочки ватмана подбирала, которые выкидывали другие. На обратной стороне рисовала птичку, котика.

Оттуда — да, уже отличницей в Суриковский институт. А куда еще? Все стали художниками. Мы встретились с Володей Любаровым, с которым сидели за соседними партами, на недавней выставке Наташи Нестеровой. Это был для меня такой тяжелый день, потому что выставка была хорошая, а мы с Володей — последние. Последние из класса. Знаете, что такое последние?

Считается, что нужно, чтобы художник думал о творчестве, а кто-то другой техническими делами занимался: продавал, сайт вел. У вас так?

Вы знаете, раньше для меня работы были как дети. Мне не хотелось ни с одной работой, особенно удачной, расставаться. Ну а потом, когда лучшие работы были проданы... В музеях есть и в частных коллекциях. «Циркачка» была продана главному архитектору Стамбула. Это было много лет назад, и у меня не осталось даже слайда. Слава богу, остался плакат, он выцвел просто. Не, ну еще видно, конечно.

А из частных коллекционеров кого бы вы назвали, кто поддерживал?

Вот Владимир Некрасов. Он моего «Пугачева» купил и передал в Третьяковку. Он несколько работ передал в дар, свои портреты тоже. Он заказал их четырем художникам: Жилинскому, Салахову, Наташе (Нестеровой. — TANR) и мне. Он мне позировал. Один раз пришел в синем спортивном костюме. Потом в клетчатом пиджаке. Потом в розовой рубашке с чем-то таким, что я даже не знала, как на это реагировать. Я говорю: «Владимир, ну вы хоть придумайте, как вы хотите». Написала его. И так, чтобы сзади там были видны мои работы.