Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Анастасия Богомолова

Участница фотобиеннале, фестивалей и биеннале современного искусства в Екатеринбурге, Калининграде, Москве, а также в Белоруссии, Италии, Китае, Латвии, Малайзии, Мексике, выставок в Государственном центре современного искусства (Екатеринбург), Московском музее современного искусства (Москва), Центре фотографии имени братьев Люмьер (Москва). Победитель в номинации «Монохромная фотография» конкурсной выставки Балтийской биеннале фотографии «Фотомания-2013» (Калининград) и в номинации «Фотопроект» IV Международного фестиваля медиа и экранных искусств (Красноярск, 2014); финалист международного конкурса De la Memoria y el Olvido, организованного фондом Los Ojos del Tiempo Foundation (Гвадалахара, Мексика, 2013); вошедшая в шорт-лист участница конкурса Self Publish Riga (Рига, Латвия, 2014); призер Credit Suisse & Cosmoscow Prize for Young Artists (Москва, 2016).

Персональные выставки: «Дача/сад» (в рамках основной программы Фотобиеннале, Московский музей современного искусства, Москва, 2014); Lookbook (выставочное пространство «Культурный транзит», Екатеринбург, 2015), «Бакал» и Landscape (Галерея современного искусства OkNo, Челябинск, 2016), Lookbook (Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Нижний Тагил, 2016).

Уже в этом месяце открывается этапная триеннале в Музее современного искусства «Гараж»; кураторы ее исследовали крупные города России, от Калининграда до Владикавказа, и нашли 60 заметных региональных художников и искусство, лучше всего отражающее дух времени. В экспозиции триеннале будет выделено семь направлений, выражающих сходные художественные тенденции на разных территориях огромной страны. Нынешнее интервью — пример художника и проекта, отобранного от Южного Урала.

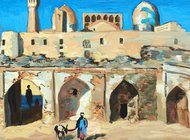

Дело в том, что в конце января 2017 года объектом культурного наследия объявлен челябинский «Немецкий квартал» (1944–1946), построенный по улице Социалистическая «советскими гражданами немецкой, финской, итальянской и других национальностей, мобилизованных на строительные работы с началом Великой Отечественной войны». Его эффектные, будто викторианские кирпичные дома значительно отличаются, эстетически и практически, от остальной застройки Металлургического района (ЧМЗ) этого «крупного промышленного и культурного центра». «Немецкий квартал» стал героем «Бакала», проекта «молодой художницы» Анастасии Богомоловой, несколько лет назад узнавшей о том, что улица, на которой она живет, построена заключенными Бакаллага, как и большая часть заводов и инфраструктуры района. Снежана Крыстева, один из кураторов триеннале, отобрала «Бакал» для весьма ожидаемой весенней выставки, и это уже не первый большой, столичный проект, в котором участвует Анастасия Богомолова. Ее остроумную инсталляцию «Пусть я вырасту моей любимой травой» показывали в Московском музее современного искусства во время Фотобиеннале 2014 года.

Как вы попали в программу триеннале?

Мне кажется, многие были заинтригованы, когда прошлым летом «Гараж» анонсировал идею своей триеннале, сформулировав одну из ее задач как анализ художественных процессов в российских регионах. Никакие подробности никому не были известны, но в разговорах со знакомыми уральскими художниками присутствовало внутреннее ощущение своевременности, актуальности этого интереса.

В июле выяснилось, что кураторы музея действительно отправились по регионам. Снежана Крыстева связалась в Челябинске с некоммерческой галереей ОkNo, единственной в городе площадкой, работающей с современным искусством системно и на протяжении почти 16 лет. Та меня пригласила на портфолио-ревю, наверное самое продолжительное из тех, в которых я участвовала. Снежане было интересно не просто посмотреть набор готовых работ, но выяснить, какие темы художнику близки, что он планирует делать, какие ресурсы ему необходимы для идеального представления того или иного проекта. По итогам ревю я отправила по просьбе Снежаны еще раз свое портфолио, а в ноябре мне сообщили, что для триеннале отобран мой проект «Бакал».

Что вы показывали Снежане?

Три своих завершенных проекта, уже продемонстрированных в том или ином виде на групповых выставках или в качестве персональных: «Пусть я вырасту моей любимой травой», Lookbook и «Бакал». Кроме того, новый Landscape, который находился в процессе и готовился для осенней выставки в галерее ОkNo, а также совсем сырой Periods.

Кто еще показывался Крыстевой вместе с вами?

На просмотры приглашали художников, с которыми галерея активно сотрудничала. К кому-то, например к Александру Данилову, Снежана вместе с куратором ОkNo Светой Шляпниковой ходила в мастерскую. Кто-то, как Николай Николаевич Панафидин, тоже в итоге приглашенный к участию в триеннале со своими кинетическими объектами, приносил работы непосредственно в галерею. Я также знаю об участии в ревю фотографов Максима Тарасова, Марины Шумаковой и молодого художника Влада Михеля, незадолго до этого дебютировавшего с персональной выставкой в Челябинске.

Как бы вы определили направление деятельности галереи ОkNo?

Мне сложно сформулировать точно это направление. Галерея открыта различным медиа и авторам: живопись, графика, фотография, мультимедиа, видеоарт, скульптура, кинетическое искусство и инсталляции. За время существования площадки здесь показывались как лаконичные, медитативные, практически молчаливые работы того же Данилова, так и буйные, экспрессивные проекты вроде тотальных инсталляций Льва Гутовского, одной из ключевых персон локального художественного андерграунда 1980–1990-х годов.

Какие выставки галереи кажутся вам самыми интересными?

Как зрителя меня всегда интересовали, скорее, мультимедийные инсталляции. В 2007-м именно здесь я увидела «Оцифровку воды» арт-группы «Куда бегут собаки», и это была первая выставка современного искусства, которую я когда-либо посещала. Хотя сама я как художник работаю совсем с другими практиками, та инсталляция екатеринбургских авторов во многом определила мое желание заниматься искусством. «Куда бегут собаки», кстати, тоже участвуют в триеннале.

Как Челябинск выглядит на условной карте актуального искусства, если его сравнивать с Пермью или Екатеринбургом?

Современное искусство в Челябинске — как остров в финале «Соляриса» Тарковского. Порой мне кажется, что его вообще нет на карте. Конечно, Екатеринбург в этом плане — «большая земля», до которой мы периодически доплываем, останавливаемся, чтобы отдышаться, и возвращаемся обратно.

Что происходит в Екатеринбурге? Как там воспринимается ваше искусство?

Последние года два во мне крепнет уверенность в том, что в арт-жизни Екатеринбурга происходит нечто по-настоящему важное, ценное, интересное, живое. Я не возьмусь глубоко анализировать ситуацию, но совершенно определенно большую роль в этих процессах играет деятельность местного филиала ГЦСИ, который безотносительно к Индустриальной биеннале современного искусства довольно активно работает с уральскими художниками, введя практику регулярных портфолио-ревю для молодых авторов и соединяя в ряде своих выставочных проектов разные поколения художников, очерчивая тем самым общий для них контекст.

Показательна выставка «Парное катание», в которой я принимала участие в 2015 году. Проект предполагал непрямое сопоставление авторов старшего и младшего поколений, обнаруживая случайные и неслучайные связи в части использования конкретных художественных стратегий или тем. Для меня, например, через такое «Парное катание» открылась местная уктусская школа в лице Евгения Арбенева, существовавшая в 1960–1970-х.

Помимо этого, в Екатеринбурге есть ряд самоорганизованных площадок, таких как фонд «Культурный транзит», дающий пространство для творческого эксперимента, возможность опробовать свои идеи в деле, а не только в формате эскиза. В КТ прошла моя первая екатеринбургская персональная выставка с проектом Lookbook, благодаря которой я открыла для себя новые способы инсталлирования собственных работ.

Постоянно возобновляются разговоры о существовании особой поэтической школы Урала. Можно ли сказать, что есть особое уральское изобразительное искусство?

Скорее, можно сказать об общем круге тем, с которыми уральские художники работают, об определении и переопределении локальной идентичности. Но в целом, мне кажется, разговоры об исключительной «уральскости» искусства утопичны. Как в случае с местной поэтической школой, это мифотворческий процесс.

Кто ваши зрители? Для кого вы работаете? Кто ходит в галерею OkNo?

Мне кажется, на этот вопрос возможен один-единственный ответ: в конечном счете любой художник занимается тем, чем занимается, прежде всего для себя, потому что по-другому не может быть. Трудно предугадать, кто окажется в финале этого рабочего процесса. Я никогда не представляю, в ком может отозваться тот или иной мой проект.

Скажем, «Бакал», в котором я исследовала тему челябинского ГУЛАГа, действовавшего на территории Металлургического района, где я живу, получил отклик у разных зрителей. На выставку в OkNo приходили и интересующиеся историей этого места взрослые люди (например, родственники переселенных советских немцев, бывших заключенными этого лагеря в 1940-е), и школьники, только открывавшие для себя эту по-прежнему умалчиваемую коллективную травму.

Те ваши проекты, которые я видел, были связаны с фиксированием обыденной жизни, которое показалось мне крайне важным для такого пустого (в культурном смысле) города, каким является Челябинск. Или вам больше нравится работать с историей места, где вы живете?

Больше всего меня увлекают универсальные, транслируемые за пределы конкретной территории темы: память и забвение, границы существования документа, персональная мифология и внутренний ландшафт. Я часто отталкиваюсь от биографии моей семьи, от социальных, культурных, даже интимных условий, с которыми она связана.

Мой поворот в сторону исследования конкретного места произошел в последние года два в связи с изолированным существованием в отдаленном районе города, но и в рамках этой работы я пытаюсь говорить о том, что может оказаться близким вне региона.

Что же произошло два года назад?

Два года назад я узнала, что улицу, на которой сегодня живу, построили заключенные Бакаллага, а район, по которому я передвигаюсь, повсеместно отмечен маркерами существования лагеря, кажущимися невидимыми. Сегодняшние заборы и преграды накладываются на вчерашние границы зоны. Старая часть дома, где живет моя семья, сложена частично из шлаков с отвалов производства, в районе которых хоронили депортированных с Поволжья российских немцев. Пугающе осознавать это. И невозможно не работать с этим материалом.

Как устроен ваш «Бакал»? Какие медиа вы использовали?

Проект состоит архивных видео, фотоскульптуры и фотографий, которые я делала, используя так называемый биологический фильтр. Из документов мне было известно, что в рационе заключенных советских немцев была баланда из крапивного силоса. Я сварила такую баланду и погружала в нее отпечатки сделанных на iPhone снимков лагерных мест. Получились как будто трехмерные изображения. Но центральная часть проекта — это видеодокументация двух перформансов, «Сон» и «Четверть нормы».

Раньше Челябинск был известен хоккейной командой «Трактор», группой «Ариэль» и шахматистом Анатолием Карповым. Последние годы добавили к этому «красные труселя» и челябинский болид. С чем Челябинск и его культура ассоциируются у вас?

С театром современного танца Ольги Пона, чей спектакль «Теоретическая модель абсолютной свободы» номинирован в этом году на «Золотую маску». В этой постановке, к слову, тоже используются кинетические объекты Николая Панафидина. А еще, пожалуй, с «Передвижным оркестром майора Брауна» — перформансом Льва Гутовского, получившим новую жизнь в последний год.

А с чем, по вашей мысли, Челябинск должен бы ассоциироваться у жителей других городов и стран?

В широком смысле — с городом, в котором живет искусство, а не с оторванным от суши островком, уходящим под воду. Ну а в узком — с новым филиалом ГЦСИ. Было бы здорово, если бы он тут появился.